大腿骨頚部骨折

大腿骨頚部骨折

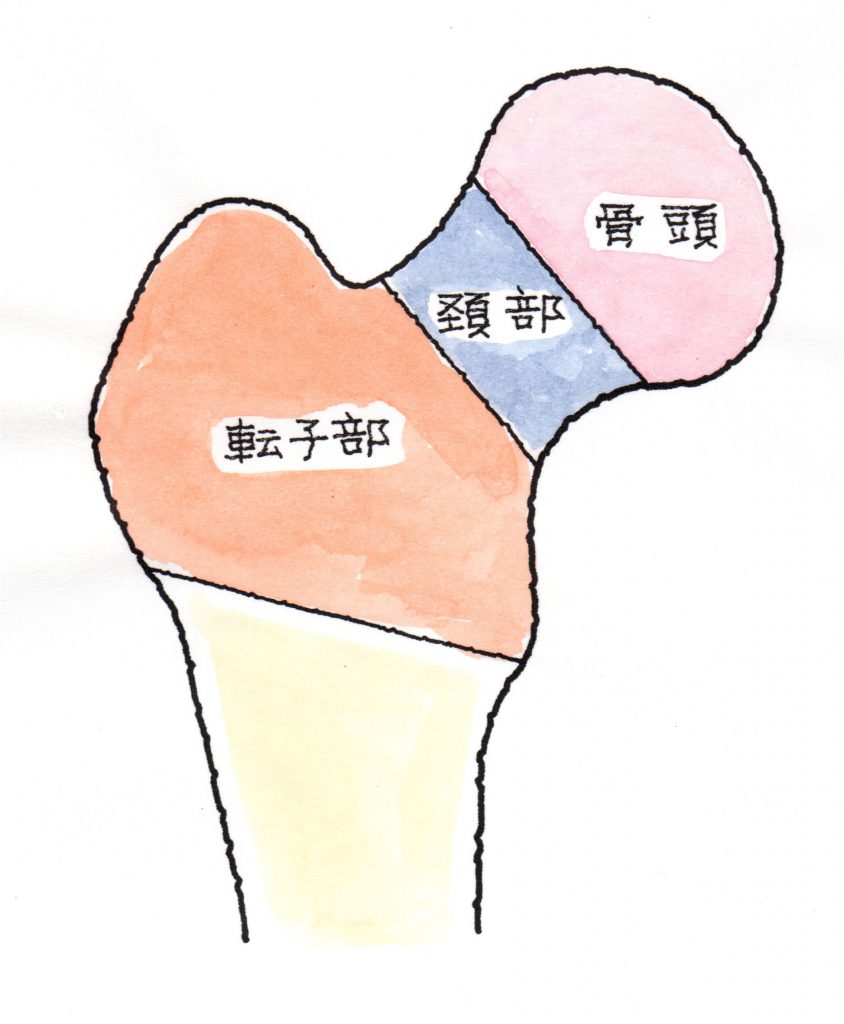

大腿骨の上部は,大腿骨頭・大腿骨頚部・転子部と呼ばれる3つの部位で構成されています。

大腿骨は頚部で内側に屈曲し,大腿骨頭と骨盤骨である寛骨臼蓋で股関節を形成しています。

ヒトは屈曲した大腿骨で身体を支えているのですが,屈曲した部分は転倒や転落の際に,外力が集中することになり,骨折しやすい形状となっています。

この骨折は骨粗鬆症で骨が脆くなった高齢者に多発することでも有名です。

交通事故では自転車や原付VS自動車の衝突で,自転車や原付の運転者に多発しております。とくに高齢者では骨折をきっかけとして寝たきりや引きこもりになってしまうことが,社会問題となっています。

医学的には股関節の中で骨折する大腿骨頚部骨折と,股関節より膝方向に離れた関節外の部分で骨折する大腿骨転子部骨折,転子下骨折の3つに分類されています。

3つの分類の中では,大腿骨頚部骨折が圧倒的多数です。

事故直後から痛み・腫れ・関節の可動域制限を訴えや歩行が困難であることが一般的ですが,安定型の骨折では転子部・転子下骨折に比較すると,痛みも軽く受傷直後は歩けることもあります。

頚部骨折は股関節内骨折であり,骨折による腫れが肘や膝のようには目立たないのです。

単純XP撮影で大腿骨頚部の骨折が見られます。

頚部骨折では受傷直後に,XPで骨折が見えないことがあります。

このような場合はMRI撮影で骨折を探らなくてはなりません。

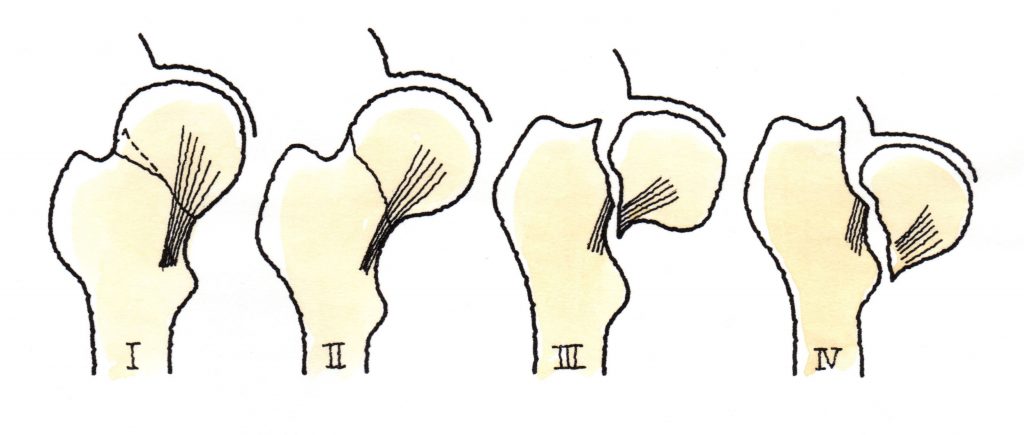

- Grade Ⅰ 不完全な骨折

- Grade Ⅱ 完全骨折で,転位のないもの

- Grade Ⅲ 完全骨折で,骨頭が回旋転位しているもの

- Grade Ⅳ 完全骨折で,骨折部が離開しているもの

イラストのⅠ,Ⅱでズレのないものは保存的に治療が可能ですが,長期間のベッド上の安静と牽引を必要とするため,そのまま寝たきりになってしまう可能性が予想されます。

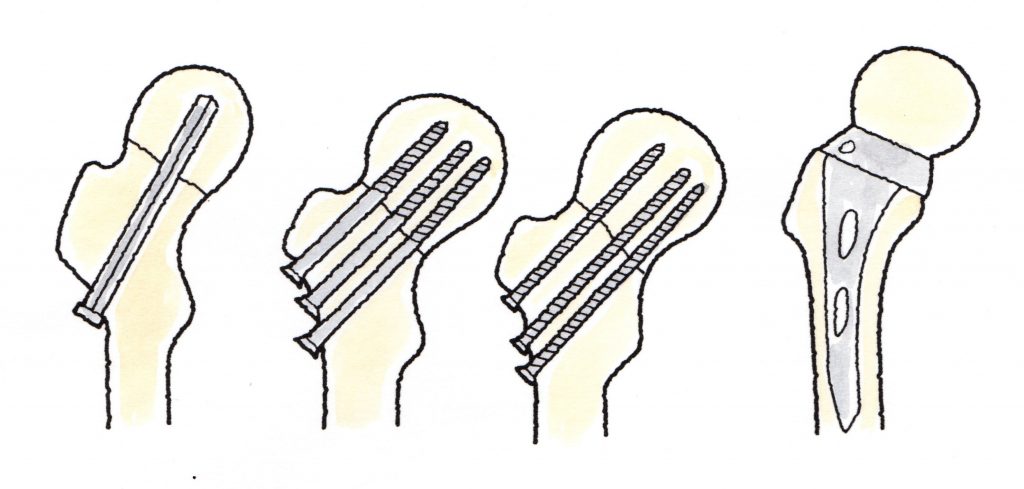

したがって早期離床をめざす観点から,ズレがなくとも観血的に固定術が実施されるのが一般的です。Ⅲ・Ⅳの状況,関節の中で骨折し骨折部が転位したときは,骨頭に栄養を送る血液の流れが遮断され,骨壊死を起こし,骨癒合が困難となります。この場合,壊死に陥る骨頭を超高分子量ポリエチレンの人工骨頭に換える人工骨頭置換術が一般的です。

手術であれば2日目から,立位訓練が開始されています。

難治性の理由として,以下の4つが指摘されています。

- 被害者が高齢者では,骨再生能力が低下していること

- 骨折面が斜めになるため,骨癒合を妨げ,変形・偽関節を合併する可能性が高いこと

- 本骨折は頚部を走行している2本の動脈を損傷する可能性が高く,血行障害による骨癒合不良や骨頭壊死を合併する可能性が高いこと

- 年齢からくる意欲の低下等で,効果的なリハビリがスムーズに実行できないこと

大腿骨頚部内側骨折における後遺障害

股関節の機能障害,股関節の痛みが後遺障害の対象となります。

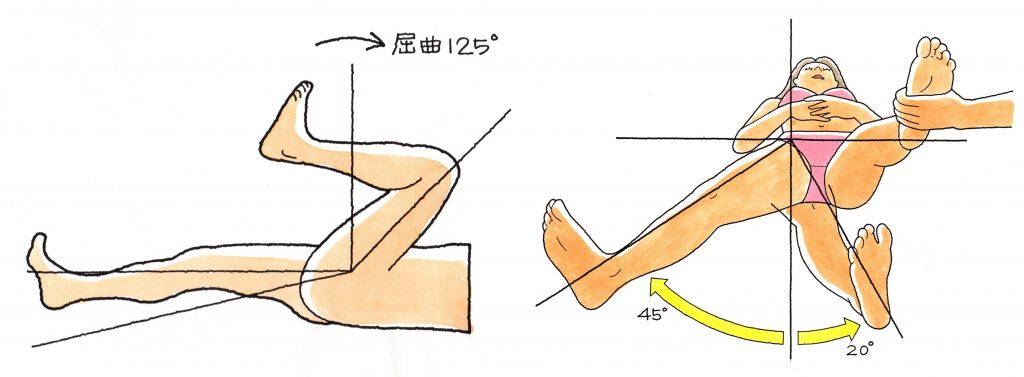

| 股関節 | 主要運動 | 参考運動 | |||||

| 膝屈曲 | 伸展 | 外転 | 内転 | 合計 | 外旋 | 内旋 | |

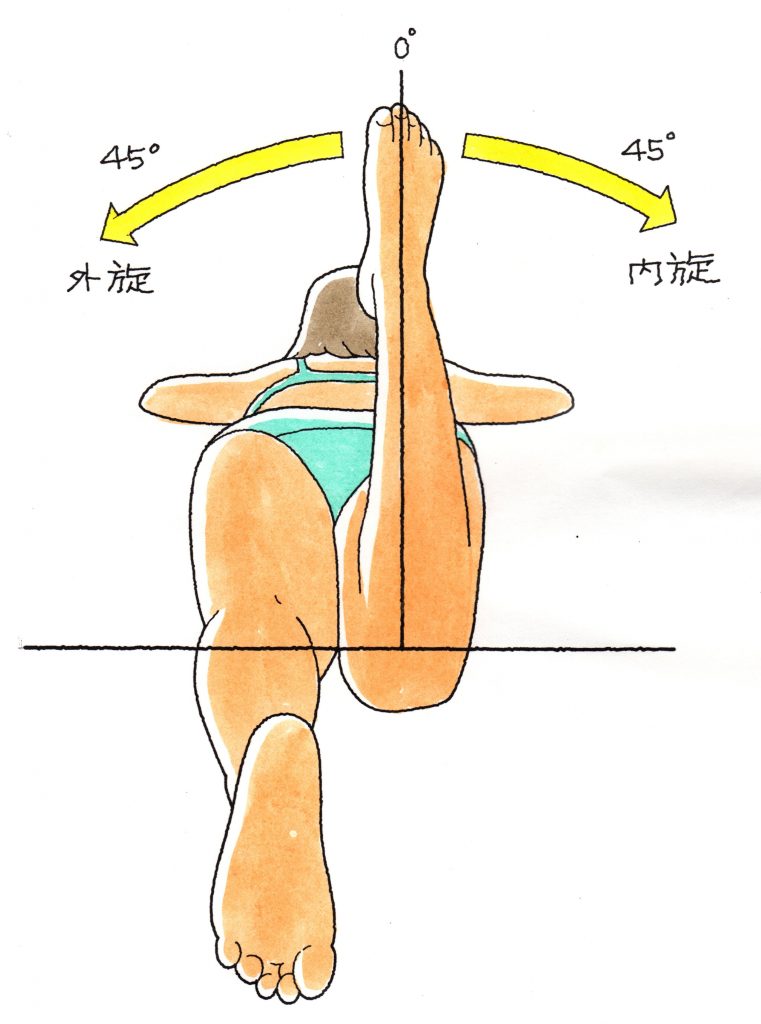

| 正常値 | 125 | 15 | 45 | 20 | 205 | 45 | 45 |

| 8級7号 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | - | - |

| 10級11号 | 65 | 10 | 25 | 10 | 110 | 25 | 25 |

| 12級7号 | 95 | 25 | 35 | 15 | 160 | 35 | 35 |

膝屈曲と伸展 内転と外転

外旋と内旋

股関節の主要運動は,①膝屈曲と伸展 ②外転と内転の2種類があります。

8級7号では2つの主要運動の全てで強直,もしくはそれに近い状態でなければなりません。

膝屈曲・伸展と,外転・内転のいずれか一方の主要運動が,健側の2分の1以下に制限されているときは10級11号が,4分の3以下に制限されているときは12級7号が認定されます。

10,12級では膝屈曲・伸展と,外転・内転が,切り離されていることを正しく理解することです。

主要運動の合計で+10°となっても,諦めてはいけません。

主要運動のいずれかが2分の1+10°4分の3+10°では,参考運動の外旋・内旋のいずれかが2分の1もしくは4分の3以下に制限されていれば,10級11号・12級7号が認定されます。

角度だけで,等級を論じてはなりません。

なぜならば,主要運動の1つが2分の1以下に制限されていても,自賠責調査事務所はどうして2分の1以下なのかという理由を,審査しているからです。

本件は骨折ですから整合性は,骨折の形状と手術の内容,その後の骨癒合にあるのです。

したがって,骨折後の骨癒合は,3DCTで立証します。

GradeⅠで骨折線が不明瞭なときは,MRI撮影で立証する必要があります。

不十分な立証では等級は薄められてしまいます。

人工骨頭または人工関節に置換されたときは,10級11号が認定されます。

この立証はレントゲンで十分です。

ルール上は人工骨頭または人工関節を挿入置換し,かつ当該関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されたときは,8級6号が認定すると規定されていますが,滅多に発生していません。

8級6号では,MRI・3DCTの撮影を受けなければなりません。

高齢者以外では抜釘後に症状固定,後遺障害診断を受けることになります。

抜釘のタイミングは骨癒合が得られた時点であり,常識的には6ヶ月前後です。

早期の症状固定であれば股関節の機能障害で12級7号が見込めます。

関連記事はこちら

- PIP関節脱臼骨折

- ジョーンズ骨折=第5中足骨々幹端部骨折

- ショパール関節脱臼骨折

- ボクサー骨折

- リスフラン関節脱臼骨折

- 上腕骨近位端骨折

- 上腕骨骨幹部骨折

- 上腕骨骨幹部骨折

- 中手骨基底部骨折

- 中手骨頚部骨折

- 中手骨骨幹部骨折

- 中足骨骨折

- 前頭骨陥没骨折による外傷性てんかん

- 右足関節果部骨折

- 右踵骨不顕性骨折

- 基節骨の骨折

- 大腿骨々幹部骨折

- 大腿骨転子部・転子下骨折

- 大腿骨顆部骨折

- 左下顎骨々折・左頬骨々折・左側頭葉脳挫傷

- 左側頭骨骨折による脳挫傷

- 手指の靱帯・腱損傷および骨折における後遺障害について1

- 手指の靱帯・腱損傷および骨折における後遺障害について2

- 手根骨の有鈎骨骨折

- 手根骨の有頭骨骨折

- 手根骨骨折の総括

- 種子骨の骨折

- 立方骨圧迫骨折=「くるみ割り骨折」

- 第1楔状骨骨折

- 第5中足骨基底部骨折=下駄骨折

- 肋骨多発骨折の重症例 フレイルチェスト(Flail-Chest),動揺胸郭

- 肋骨多発骨折の重症例 外傷性血胸

- 肋骨骨折

- 股関節後方脱臼・骨折

- 肩甲骨骨折

- 脊柱の圧迫骨折

- 脊柱の圧迫骨折(脊柱の変形)

- 脊柱の圧迫骨折(脊柱の運動障害)

- 脊柱の破裂骨折について

- 脛・腓骨々骨幹部開放性骨折

- 脛骨顆部骨折

- 脛骨顆間隆起骨折

- 腓骨骨折

- 腰椎横突起骨折

- 膝蓋骨々折

- 膝蓋骨々軟骨々折とスリーブ骨折

- 舟状骨々折

- 舟状骨裂離

- 舟状骨骨折

- 距骨(きょこつ)骨折

- 踵骨前方突起骨折

- 踵骨骨折

- 鎖骨骨折

- 骨折の分類

- 骨盤骨折に伴う出血性ショック

- 骨盤骨折の軽症例

- 骨盤骨折の重症例

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00