低髄液圧症候群=脳脊髄液減少症(のうせきずいえきげんしょうしょう)= CSFH

CSFH は、 Cerebro Spinal Fluid Hypovolemia の略語です。

CSFH の診断基準

日本神経外傷学会に参加する脳神経外科医が中心となって、

頭部外傷に伴う低髄液圧症候群の診断基準をまとめています。

1)診断基準のうち、前提となる基準は、

①起立性頭痛

国際頭痛分類の特発性低髄液性頭痛を手本として、起立性頭痛とは、頭部全体に及ぶ鈍い頭痛で、

坐位または立位をとると 15 分以内に増悪する頭痛と説明されています。

②体位による症状の変化

国際頭痛分類の頭痛以外の症状としては、項部硬直、耳鳴り、聴力の低下、光過敏、悪心、

これらの5つの症状です。

次に大基準として、

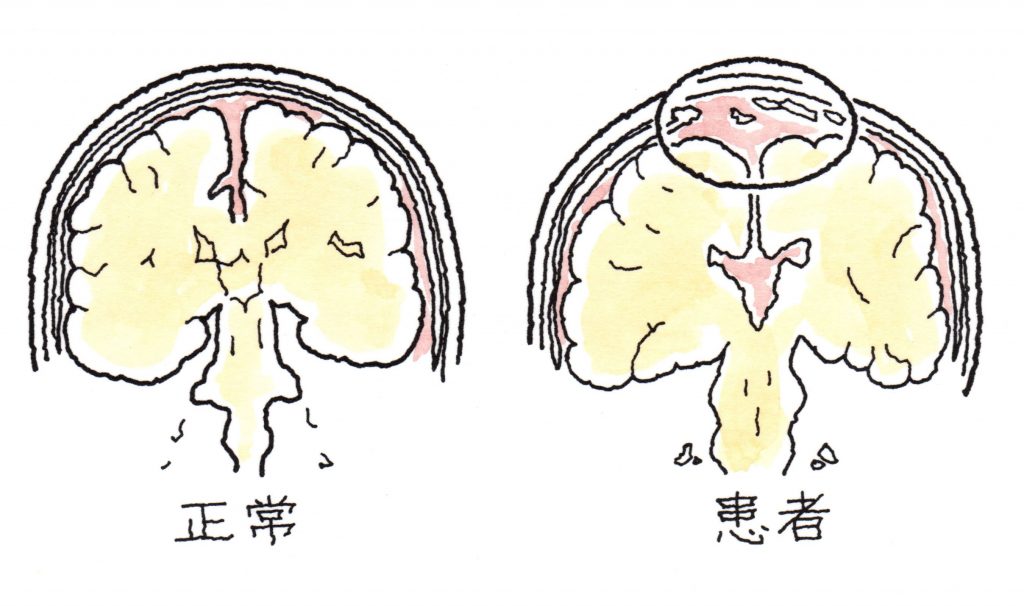

①MRIアンギオで、びまん性の硬膜肥厚が増強すること

この診断基準は、荏原病院放射線科の井田正博医師が、

「低髄液圧の MRI 診断の標準化小委員会」 ここで提示されている基準に従います。

②腰椎穿刺で低髄液圧が 60mmH2O 以下であることが証明されること

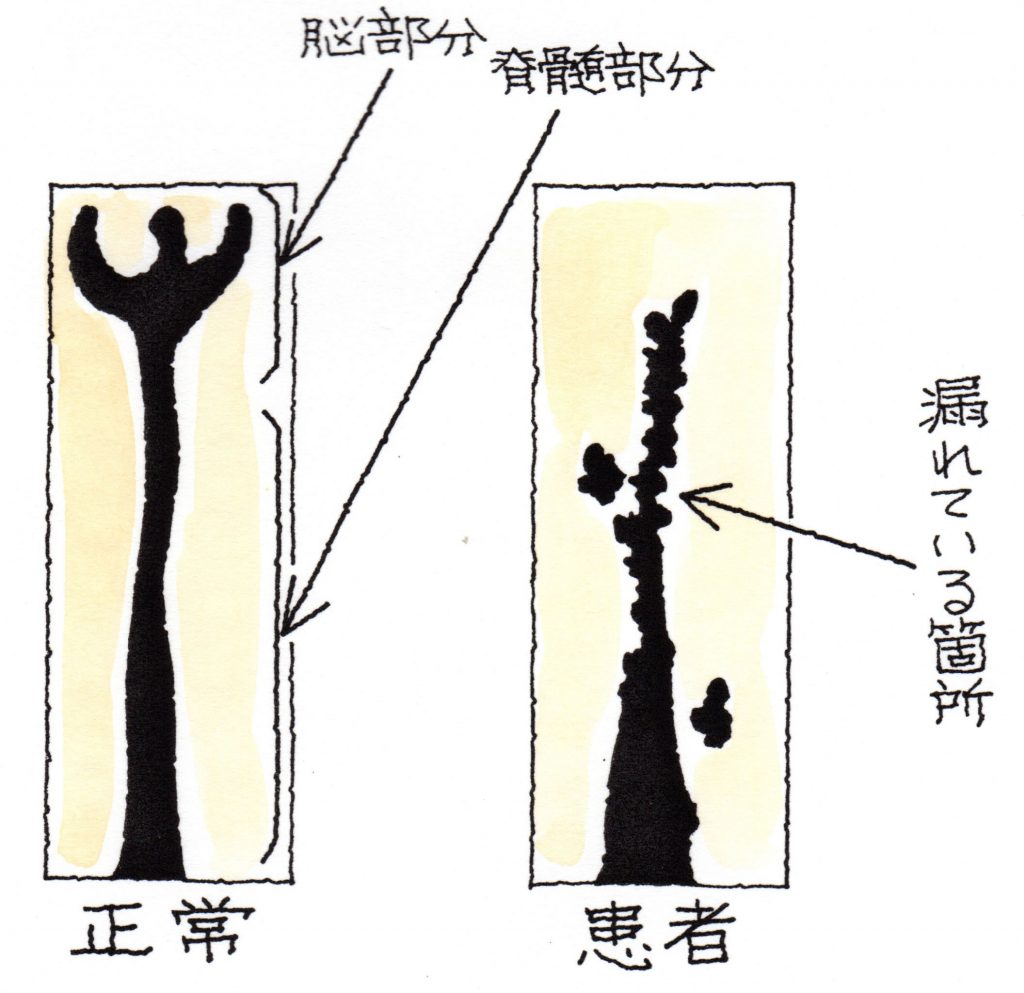

③髄液漏出を示す画像所見が得られていること

この画像所見とは、脊髄MRI、CT脊髄造影、RI脳槽造影のいずれかにより、

髄液漏出部位が特定されたものをいいます。

前提となる基準 1 項目+大基準 1 項目で、低髄液圧症候群= CSFH と診断されます。

CSFH は、大きなくしゃみや尻餅をついても発症すると言われており、これが外傷性であると

診断するための基準としては、外傷後30日以内に発症しており、外傷以外の原因が

否定的とされています。

上記をまとめると、

①起立性頭痛または、体位によって症状の変化があり、

②MRIアンギオで、びまん性硬膜肥厚が増強するか、腰椎穿刺で低髄液圧60mmH2O以下

であることもしくは髄液漏出を示す画像所見が得られていること。

③そして、外傷後30日以内に発症しており、外傷以外の原因が否定的なもの。

上記の3条件を満たしたものに限り、外傷性CSFHと診断されることになりました。

裁判所の判決動向

横浜地裁H18-9-25~東京地裁H19-11-27、この間に 9 件の訴訟が提起されていますが、

いずれもCSFH は否定されています。

先の診断基準が公表されたのは、H19-2-20ですが、それ以降の4件は、

この診断基準をベースにして認定が退けられています。

特筆すべきは、RI 脳槽造影による漏出は、脊椎腔穿刺の際にできた針穴から

漏出している可能性が高いのか?もしくはRI 脳槽シンチの所見は個人差が大きく、

診断基準とするに批判的な見解が多いのか?

つまり、RI 脳槽造影に批判的な判決が目立っています。

私のこれまでの経験則でも、脳槽シンチ後に症状が悪化した被害者が30名以上おられます。

そして、100 例を超える経験則で、上記の診断基準を満たすものは、1例もありません。

脳脊髄液減少症=CSFH、東京高裁の判決

先に横浜地裁が、H20-1-10にCSFHを認める判決を下していますが、東京高裁H20-7-31の判決では

控訴棄却、1 審判決を支持しています。

H16-2-22、布団販売業の42 歳男子が乗用車を運転、交差点を直進中、

対向右折車の衝突を受けたもので、事故受傷から14カ月後にCSFHの確定診断がなされています。

①本件事故により、頭部挫傷の診断を受けていること、

②初診の治療先でも頭痛を訴え、カルテには、眼の奥が痛いとの記載があること、

③経過の治療先のカルテにも、右眼の裏が痛いとの記載があること、

④頭痛に程度の差は認められるが、右眼の奥ないし裏が痛むという点で一貫性を有している、

⑤頭痛についても、身体を横にして休んでいると和らぐというもので、起立性頭痛の症状と符合、

⑥何より、EBP(エビデンスに基づく実践(Evidence-based practice )の治療で完治していること、

上記の理由により、 CSFH が本件事故による衝撃ないし外傷に起因するものであると

推認することができると判断、本件事故との因果関係を認めました。

さて、この判決、CSFH と交通事故受傷の因果関係を認めた画期的なものなのか?

私は、保険屋さんの主張があまりに短絡で、結果として、転けたに過ぎないと評価しています。

頭部外傷に伴う CSFH の診断基準では、

①起立性頭痛または体位によって症状の変化があり、

②造影 MRI でびまん性硬膜肥厚が増強するか、腰椎穿刺で低髄液圧60mmH2O 以下であること、

もしくは髄液漏出を示す画像所見が得られていること、

③そして、外傷後30日以内に発症しており、外傷以外の原因が否定的なもの、

上記3つの条件を満たしたものに限り、外傷性CSFH と診断されており、本件も、

この 3 条件を満たしています。

本件は、当初、保険屋さん側から債務不存在確認請求訴訟が提起されています。

被害者側の反訴により、損害賠償反訴請求事件となったものです。

さらに、保険屋さんは、当初、CSFHと本件事故の因果関係を認めているのです。

後に、錯誤によるものとして撤回していますが、横浜地裁は、時機に遅れた主張で、

禁反言の原則からも許されないと、厳しく指摘しています。

ともあれ、CSFHは先の3つの診断基準を満たせば、事故との因果関係が認められる傾向です。

しかし、現実の相談では、3つの条件を満たすケースは、極めて少数例です。

むしろ、頚部交感神経の暴走による、バレ・リュー症候群の重症例が大半と思われるのです。

低髄液圧症候群=CSFHは、健保で治療が認められている傷病名です。

脳脊髄液減少症、CSFHにおける後遺障害のポイント

1)被害者からの電話やメール相談に対しては、3条件を満たしているかをチェックします。

満たしていると思われるときは、各地で実施している交通事故無料相談会で面談します。

診断書、診療報酬明細書などを検証し、3条件を満たしていることが確認できたときは、

後遺障害の立証についてサポートを開始します。

後遺障害診断書を回収、自賠責保険に対して被害者請求で申請します。

2)それでも、現時点では、厚生労働省が事故との因果関係を認めておらず、

調査事務所は、それを理由として非該当の結果を通知してくると予想しています。

非該当では、直ちに、自賠・共済紛争処理機構に対して紛争処理の申立を行います。

つまり、被害者請求の時点で、紛争処理の申立書の作成も完成させておくのです。

しかし、余程のことが起きない限り、非該当の結論は変わりません。

ここまでは、訴訟に至る儀式のようなものです。

3)この段階で、交通事故に長けた弁護士に委任、本件の損害賠償請求訴訟を立ち上げます。

3条件を満たしている被害者は、ご相談いただければと思います。

関連記事はこちら

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00