変形性肩関節症 (へんけいせいかたかんせつしょう)

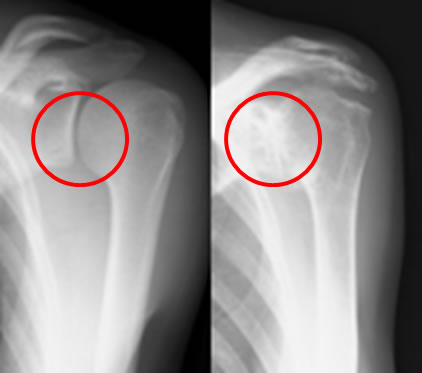

レントゲン上、正常な肩関節には軟骨が存在するための隙間がありますが、

変形性肩関節症に至ると、隙間が消失しており、骨と骨がぶつかって白く変化し、

周囲に骨棘という棘状のでっぱりが出現します。

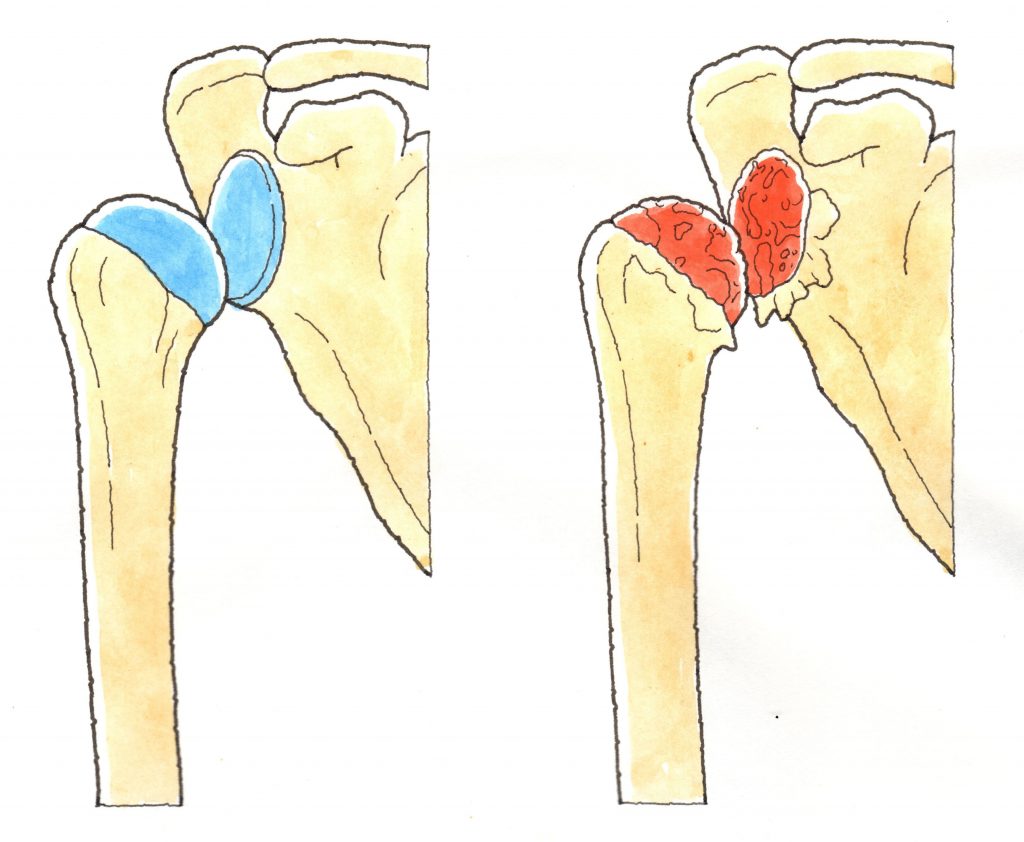

肩関節を形成する上腕骨と肩甲骨の表面は軟骨で覆われ、クッションの役割を果たしています。

この軟骨が、すり減ってくると、肩を動かすことで関節に負荷がかかり、

炎症や骨変形をきたします。

外傷後の二次的障害ですが、これを、変形性肩関節症と呼んでいるのです。

交通事故における変形性肩関節症では、3つの原因が想定されます。

①外傷後の関節面の不適合

関節内骨折であって、整復が不十分で元の位置に戻っておらず、

ズレを残しての症状固定では、将来的に、関節面の不適合をきたし、

一部の関節軟骨面に圧力がかかることになります。

これを原因として、関節軟骨損傷に発展すると、変形性関節症となるのです。

②外傷による軟骨損傷

交通事故による転落や正面衝突など、非常に大きな外力を肩関節面に受けると、

関節軟骨を損傷することが予想されます。

軟骨細胞を壊すのに必要な圧力は骨折を起こすのに必要な力よりも

ずっと少ないと考えられているのですが、骨折手前で、MRIのみで確認できる骨挫傷でも、

複数例の軟骨損傷を経験しています。

関節軟骨の細胞=硝子軟骨は、血流に乏しく、損傷を受けると、

修復、再生されることはありません。

肩関節の脱臼では、変形性肩関節症の発症率が有意に高くなると報告されています。

③大きな腱板断裂が放置されると、腱板による上腕骨頭の抑えが効かなくなり、

上腕骨頭が上に転位することで、肩を動かすと上腕骨頭は肩峰と衝突し、擦れ合うことになります。

この繰り返しにより、肩関節に変形が進行していくことがあります。

変形性肩関節症の症状は、肩関節の痛みや可動域制限、関節の腫脹です。

レントゲン画像では、上腕骨頭や肩甲骨関節窩の変形、関節裂隙の狭小化が認められます。

肩を動かしたときの痛み、可動域制限で服の着替え、洗濯物干しなど、

高いところに手を挙げる動作が困難となります。関節軟骨がすり減り、

肩を動かすとクリック音がするときもあります。

治療は、当初は、保存療法が選択されています。

薬物療法として非ステロイド系抗炎症剤などが処方され、

消炎鎮痛剤を含み除痛効果を有する湿布剤が使用されています。

激痛や夜間痛に対しては、ヒアルロン酸ナトリウムやステロイドの関節内注射が行われています。

保存療法で疼痛や可動域制限が改善されず、日常生活に大きな支障をきたすときには、

手術が選択されています。

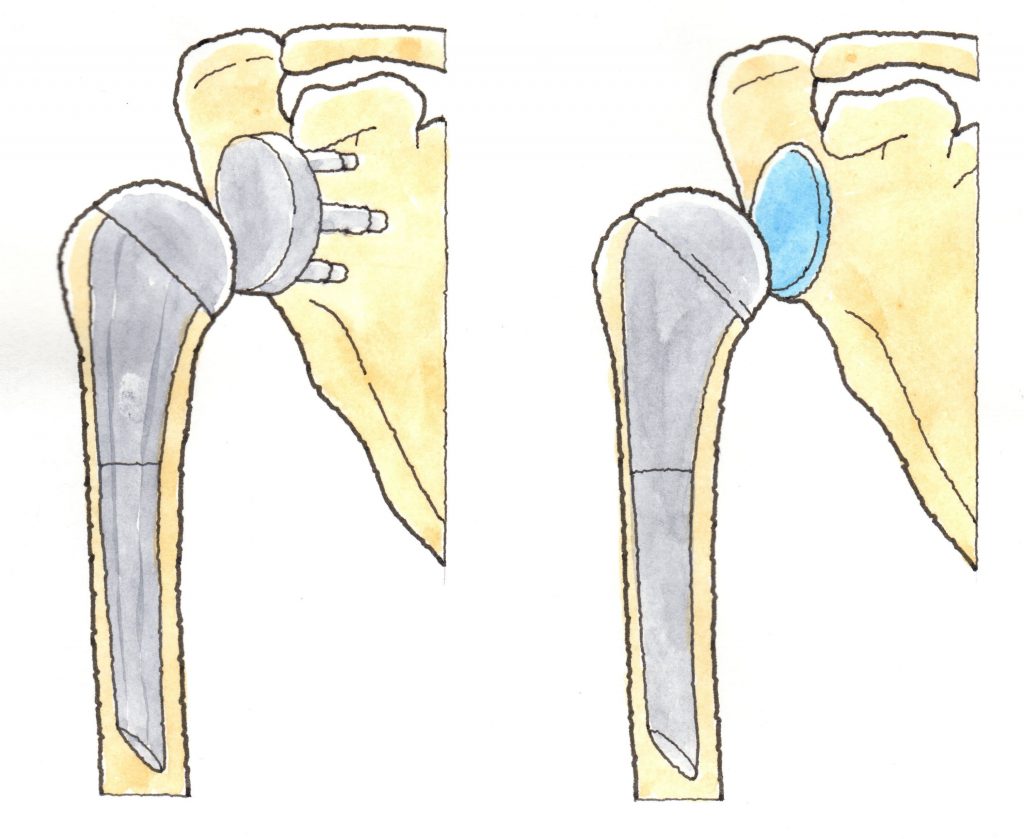

オペでは、多くの症例で人工関節手術が行われますが、

患者さんの骨や筋肉の状態に応じて人工骨頭置換術、人工肩関節置換術などが選択されています。

変形性肩関節症における後遺障害のポイント

1)交通事故外傷では、

①外傷後、肩関節面の整復が不十分で変形治癒となったもの、

②衝撃により、肩軟骨損傷をきたしたもの、

③大きな腱板断裂が放置されたもの、

これらを原因として、変形性肩関節症に発展しています。

交通事故では、高エネルギーにより、肩関節に挫滅的な損傷をきたすことがあります。

上腕骨頭、肩甲骨関節窩の挫滅・粉砕骨折で、人工肩関節を置換することもできず、

肩関節の用廃で、8級6号が認定されたケースもあります。

2)症状固定で、変形性肩関節症が認められるときは、

レントゲン、CT、MRIで変形のレベルを立証します。

後遺障害の対象は、肩関節の可動域制限と疼痛です。

人工骨頭、人工関節に置換されたものは、10級10号が認定されています。

3)肩関節の機能障害で12級6号が認定、将来、人工関節に置換する可能性が予想されるときは、

「今後甲に、本件事故が起因する変形性肩関節症により、人工関節置換術が行われた際は、

甲乙間において別途協議を行うものとする。」 この条項を加えなければなりません。

さらに、後遺障害診断書の写し、示談書、受傷時のXP、その後に撮影された

CT、MRI画像の収録されたCDについても、厳重に保管しておかなければなりません。

今後も、保険屋さんの合従連衡が続くと予想され、今回対応してくれた保険屋さんが、

そのまま残っているか? 見通しがつきません。

それらを考慮に入れるのであれば、弁護士による示談締結が好ましいと考えるところです。

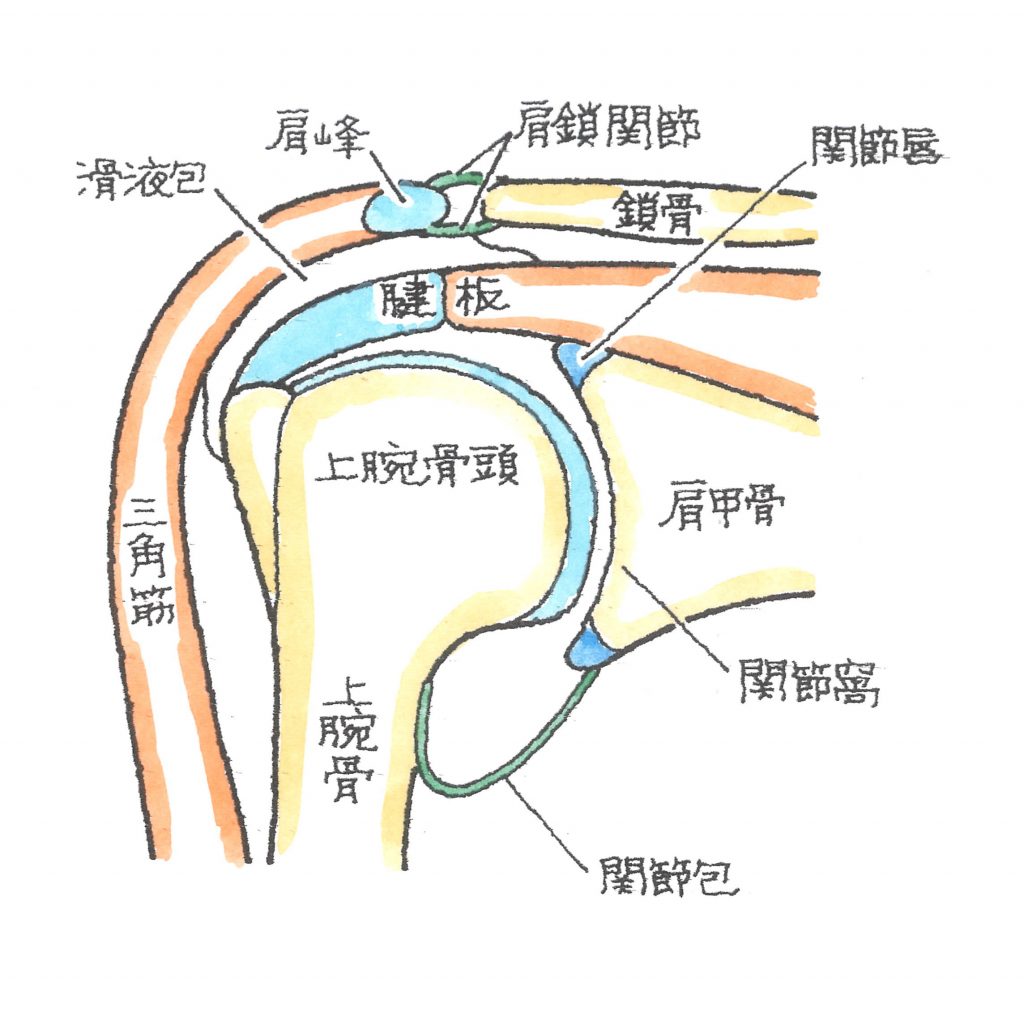

4)肩関節の接触面積は、他の関節に比べ小さいのですが、大きな関節唇と関節包があり、

関節の適合性や強度を補強し、さらに、三角筋、大胸筋の筋肉に覆われ、靭帯、腱が発達しています。

肩関節は人体で最大の関節可動域を有しているのですが、一定の部位に外力、

ストレスが加わりにくい構造となっており、肩関節の軟骨は他の関節より変性の発生頻度が

少なく、軟骨変性が進んだとしても、症状が軽いことが多いのです。

二次性の変形性肩関節症は、交通事故では、腱板断裂、上腕骨近位端骨折などが誘因となって

発症していますが、症例数はそれほど多くなく、目立つものではありません。

関連記事はこちら

- TFCC損傷

- ガレアッチ骨折

- キーンベック病=月状骨軟化症(げつじょうこつなんかしょう)

- ギヨン菅症候群

- クロスフィンガー

- ショーファー骨折=橈骨茎状突起骨折(とうこつけいじょうとっきこっせつ)

- ズディック骨萎縮(Sudeck骨萎縮)

- テニス肘(上腕骨外側上顆炎(がいそくじょうかえん)と上腕骨内側上顆炎 (ないそくじょうかえん))

- バートン骨折

- フォルクマン拘縮

- マレットフィンガー

- モンテジア骨折

- 三角骨・月状骨間解離

- 上腕神経叢麻痺 (じょうわんしんけいそうまひ)

- 上腕骨遠位端骨折

- 前骨間神経麻痺 (ぜんこつかんしんけいまひ)

- 反復性肩関節脱臼

- 右手首の腱鞘炎と前腕部の炎症

- 変形性肘関節症(へんけいせいちゅうかんせつしょう)

- 尺骨神経麻痺 (しゃっこつしんけいまひ)

- 尺骨茎状突起骨折 (しゃっこつけいじょうとっきこっせつ)

- 尺骨鉤状突起骨折 (しゃくこつこうじょうとっきこっせつ)

- 後骨間神経麻痺

- 手・指の構造

- 手指の伸筋腱脱臼

- 手指の各関節の側副靭帯損傷について

- 手指の欠損について

- 手指伸筋腱損傷

- 手指屈筋腱損傷

- 手根不安定症

- 手根管症候群 (しゅこんかんしょうこうぐん)

- 手根骨の月状骨脱臼

- 橈・尺骨々幹部骨折 (とう・しゃっこつこつかんぶこっせつ)

- 橈骨神経麻痺

- 橈骨遠位端骨折(とうこつえんいたんこっせつ)、

コーレス骨折とスミス骨折

- 橈骨頭・頚部骨折(とうこっとう・けいぶこっせつ)

- 正中神経麻痺 (せいちゅうしんけいまひ)

- 肘部管症候群 (ちゅうぶかんしょうこうぐん)

- 肘関節と手関節、橈骨と尺骨の仕組み

- 肘関節脱臼 (ちゅうかんせつだっきゅう)

- 肘頭骨折 (ちゅうとうこっせつ)

- 肩腱板断裂

- 肩鎖関節脱臼

- 肩関節の構造

- 肩関節周囲炎

- 肩関節脱臼

- 胸郭出口症候群 (きょうかくでぐちしょうこうぐん)

- 胸鎖関節脱臼

- 舟状骨・月状骨間解離

- 親指CM関節脱臼

- 頚肩腕症候群(けいけんわんしょうこうぐん)

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00