距骨々軟骨損傷

距骨々軟骨損傷

距骨骨折の解説では「距骨表面の80%は関節軟骨で覆われ,筋肉が付着していないこともあり,血流が乏しい特徴がある。」と説明しました。

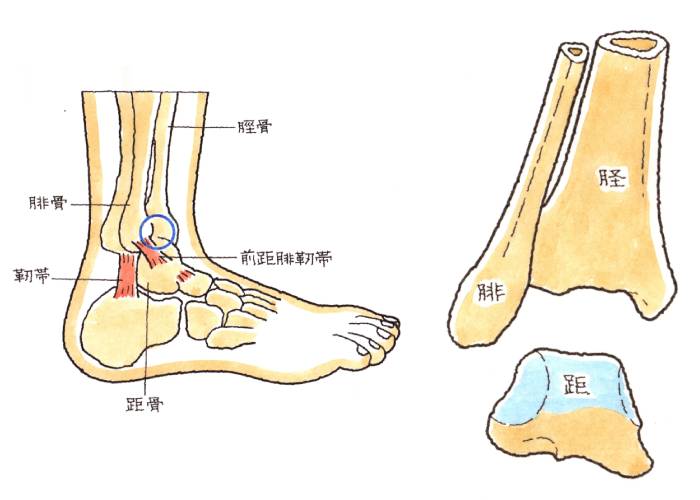

足関節を骨のパーツで見ると,距骨は脛骨と腓骨で挟み込まれるソケット構造となっています。

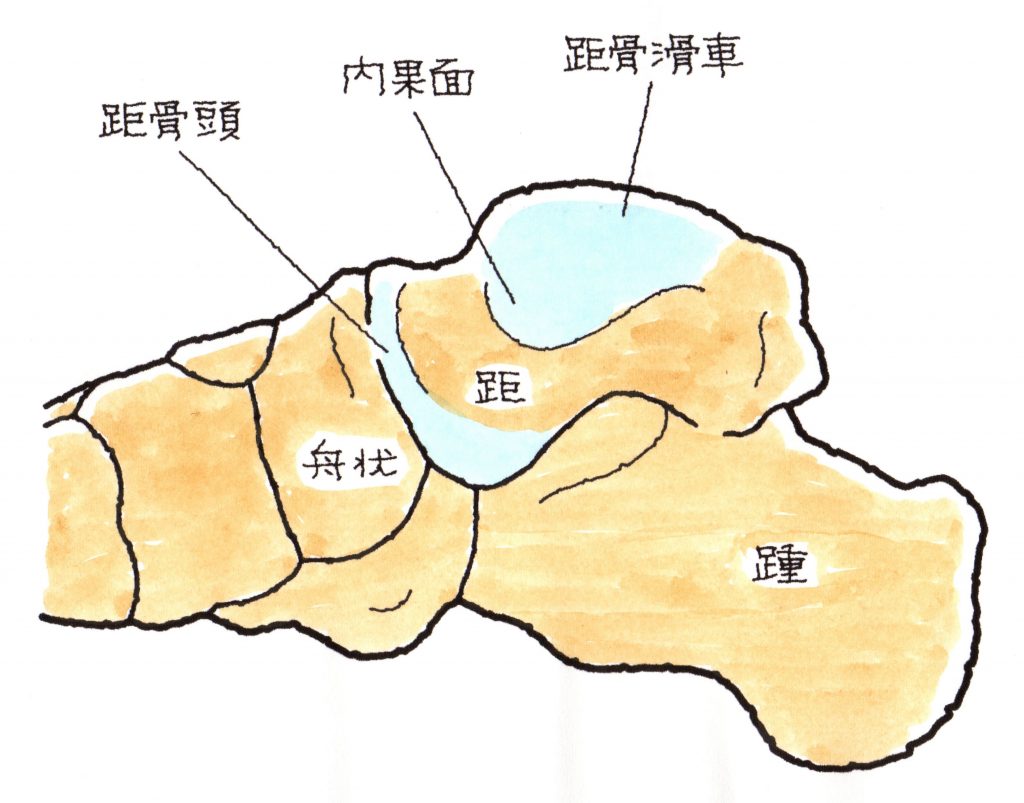

そして距骨は,距骨滑車で脛骨や腓骨と,距骨頭で舟状骨と,前・中・後距骨で踵骨と関節面を形成しており,これらの表面は軟骨で覆われています。

距骨々軟骨損傷は,距骨々折ほど重症例ではありませんが,足首の捻挫に合併する代表例です。

オレンジ色の線は,足首の捻挫で,伸びたり切れたりすることの多い前距腓靭帯です。

青い丸の部分は,距骨々軟骨損傷で痛みを感じる部位です。

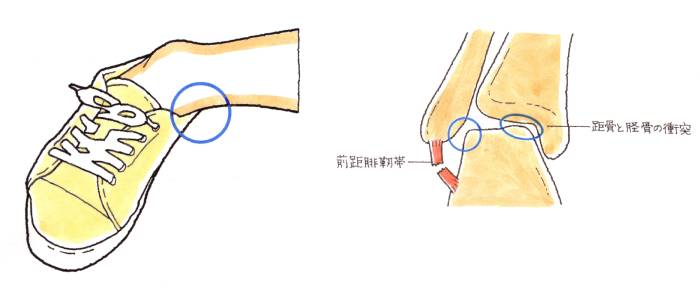

足関節を,底屈時に,内返し捻挫すると,前距腓靱帯を損傷,断裂することも珍しくありません。

このときに,距骨と脛骨が衝突し,衝撃で,距骨内側の軟骨を損傷するのです。

背屈時の内返し捻挫では,腓骨と接する距骨外側で軟骨が損傷します。

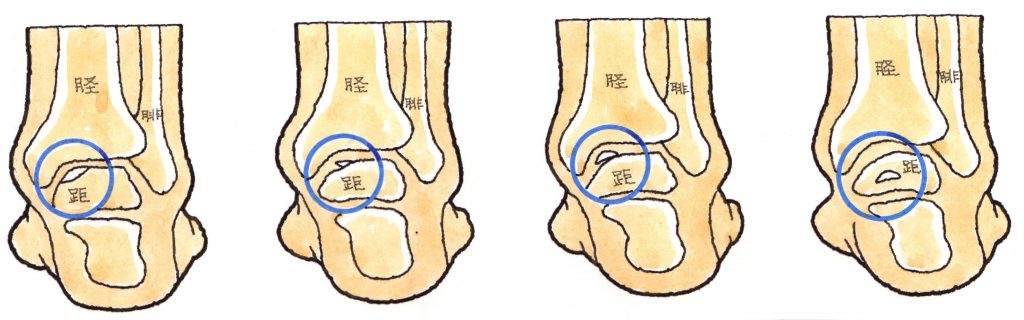

軟骨損傷は軟化に始まり,亀裂→分離→遊離と重症化していきます。

①軟骨の軟化 ②軟骨の亀裂 ③軟骨の分離 ④軟骨の遊離

MRIにより,症状の診断が可能です。

①②では,足関節のサポーターの装用,もしくはギプス固定で経過観察となります。

③④であれば,関節鏡により軟骨の除去術が選択されます。

関節鏡による手術であっても,10日~2週間の入院が必要となります。

損傷の大きさとステージによって異なりますが,歩行は術後3週間で可能となります。

しかし日常生活の復帰には約3ヶ月,スポーツの再開となると,4,5ヶ月を要します。

距骨々軟骨損傷における後遺障害

距骨々軟骨損傷の後遺障害は,損傷部の疼痛と,足関節の可動域制限です。

受傷直後に,専門医が軟骨損傷を診断,治療を行ったときは,後遺障害を残すことは少ないといわれています。

広い範囲に軟骨損傷が認められるときは,14級9号,12級13号の痛み(=神経症状を残すもの)や,12級7号の運動制限を残すことも予想されます。

問題となるのは,足関節の捻挫,前距腓靱帯損傷で軟骨損傷を見逃されたときです。

見逃されたまま第4ステージまで重症化すると,遊離した軟骨により,周囲の軟骨が損傷し,軟骨損傷の範囲が大きくなり,変形性足関節症に進化してしまいます。

関連記事はこちら

- ACL前十字靱帯損傷

- LCL外側々副靭帯損傷

- MCL内側々副靱帯損傷

- PCL後十字靱帯損傷

- PLS膝関節後外側支持機構の損傷

- SLAP損傷=上方肩関節唇損傷

- アキレス腱断裂

- アキレス腱滑液包炎

- ステム周囲骨折

- モートン病

- リスフラン靱帯損傷

- 下腿のコンパートメント症候群

- 下腿骨の切断、足趾の切断

- 二分靱帯(にぶんじんたい)損傷

- 仙髄神経麻痺(せんずいしんけいまひ)

- 半月板損傷

- 右肘内側々副靱帯損傷

- 右腓骨筋腱周囲炎・右腓骨筋腱炎

- 右腓骨遠位端線損傷

- 坐骨・腓骨・脛骨神経麻痺

- 坐骨神経麻痺

- 変形性股関節症

- 変形性膝関節症

- 外傷性内反足

- 外傷性骨化性筋炎

- 外傷性骨化性筋炎

- 有痛性外脛骨

- 浅腓骨神経麻痺

- 深腓骨神経麻痺=前足根管症候群

- 肉離れ、筋違いと捻挫について

- 股関節の仕組み

- 股関節中心性脱臼

- 股関節唇損傷(こかんせつしんそんしょう)

- 脛骨と腓骨の働き 腓骨の役目

- 脛骨神経麻痺

- 腓腹筋断裂 肉離れ

- 腓骨神経麻痺

- 膝窩動脈損傷

- 膝蓋前滑液包炎

- 膝蓋骨脱臼

- 膝関節の仕組み

- 複合靭帯損傷

- 足の構造と仕組み

- 足の構造と仕組み

- 足底腱膜断裂

- 足底腱膜炎

- 足根洞症候群

- 足根管症候群

- 足根骨の構造

- 足関節に伴う靱帯損傷のまとめ

- 足関節の構造と仕組み

- 足関節不安定症

- 足関節果部脱臼骨折、コットン骨折

- 足関節離断性骨軟骨炎

- 骨盤の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00