モートン病

モートン病

人間は2本足で直立歩行する唯一の哺乳動物です。

4本足で歩行する哺乳動物は,かかとの部分を浮かせて足の先だけで歩きますが,人間は足の裏全体を地面につけて歩きます。

人間の体重は,股関節や膝関節でも支えますが,なんといっても全体重を支えているのは地面に接している足です。

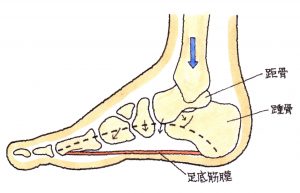

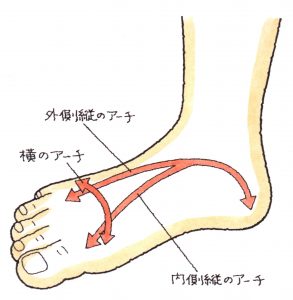

全体重を支える必要から,足には衝撃を吸収するシステムが組み込まれています。

三角の部分の3つのアーチがそれに該当します。

アーチを弓に例えると,弦に相当するのが筋肉と靭帯です。

足に体重がかかったときには,この弓と弦が伸びたり縮んだりして衝撃を吸収しているのです。

さらに,足は第2の心臓とも呼ばれています。

心臓はポンプの働きで全身に血液を巡らせていますが,足にたまった血液はふくらはぎや足の裏の筋肉の収縮によって心臓に送り返されているのです。

足のむくみについて,詳細は後日コンパートメント症候群で解説いたしますが,人間は立ったままでも足の裏に刺激を受けていれば,足のポンプがうまく機能して血行を促進させるのです。

近年,足の裏のつぼをマッサージすることが流行していますが,血行をよくすることによって自律神経やホルモンの働きを活性化させているのです。

交通事故での事例を紹介します。

自動二輪を時速70kmで運転中に2トントラックの側面に激突し,右下腿骨の開放性粉砕骨折と右足関節果部の挫滅骨折等で,奇跡的に切断を逃れた被害者の事案です。

受傷後1年7ヶ月目に症状固定,偽関節と足関節の運動障害で併合7級の後遺障害を獲得したのですが,右足指の3・4番目に疼痛を訴え,モートン病と診断されました。

これは,先に説明した足根管症候群と同じ,絞扼性神経障害です。

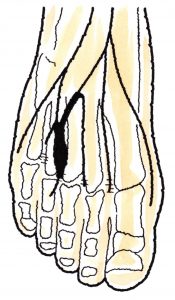

後脛骨神経から枝分かれした内側足底神経の外側に分岐した趾間神経が圧迫されたことによって発症します。調べてみると,ハイヒールを履く中年の女性に多くみられる疾患です。

2・3趾または3・4趾の痺れ感と灼熱感と疼痛を訴えることが多いのです。

足の指に通じる神経は,中足骨の間をつなぐ靭帯の下を走行しているのですが,歩行時に蹴り出すと,この神経が引っ張られて靭帯に当たり摩擦を起こします。

つま先の窮屈な靴を長時間履くと,これが繰り返されて神経に瘤ができます。

3・4指に多いのは神経がイラストのように,2方向からきて合わさっていることが理由と考えられます。

この事例では,ステロイドの局部注射で改善しましたが,手術で神経腫を切除することもあるようです。

モートン病では,後遺障害を残しません。

関連記事はこちら

- ACL前十字靱帯損傷

- LCL外側々副靭帯損傷

- MCL内側々副靱帯損傷

- PCL後十字靱帯損傷

- PLS膝関節後外側支持機構の損傷

- SLAP損傷=上方肩関節唇損傷

- アキレス腱断裂

- アキレス腱滑液包炎

- ステム周囲骨折

- リスフラン靱帯損傷

- 下腿のコンパートメント症候群

- 下腿骨の切断、足趾の切断

- 二分靱帯(にぶんじんたい)損傷

- 仙髄神経麻痺(せんずいしんけいまひ)

- 半月板損傷

- 右肘内側々副靱帯損傷

- 右腓骨筋腱周囲炎・右腓骨筋腱炎

- 右腓骨遠位端線損傷

- 坐骨・腓骨・脛骨神経麻痺

- 坐骨神経麻痺

- 変形性股関節症

- 変形性膝関節症

- 外傷性内反足

- 外傷性骨化性筋炎

- 外傷性骨化性筋炎

- 有痛性外脛骨

- 浅腓骨神経麻痺

- 深腓骨神経麻痺=前足根管症候群

- 肉離れ、筋違いと捻挫について

- 股関節の仕組み

- 股関節中心性脱臼

- 股関節唇損傷(こかんせつしんそんしょう)

- 脛骨と腓骨の働き 腓骨の役目

- 脛骨神経麻痺

- 腓腹筋断裂 肉離れ

- 腓骨神経麻痺

- 膝窩動脈損傷

- 膝蓋前滑液包炎

- 膝蓋骨脱臼

- 膝関節の仕組み

- 複合靭帯損傷

- 足の構造と仕組み

- 足の構造と仕組み

- 足底腱膜断裂

- 足底腱膜炎

- 足根洞症候群

- 足根管症候群

- 足根骨の構造

- 足関節に伴う靱帯損傷のまとめ

- 足関節の構造と仕組み

- 足関節不安定症

- 足関節果部脱臼骨折、コットン骨折

- 足関節離断性骨軟骨炎

- 距骨々軟骨損傷

- 骨盤の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00