MCL内側々副靱帯損傷

MCL内側々副靱帯損傷

少々強引ですが靭帯とは,膝を締め付けているベルトであると理解してください。

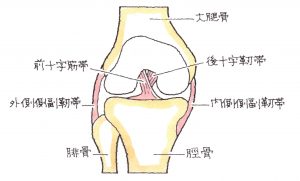

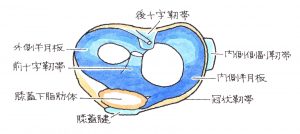

膝の左右の内・外側々副靭帯と,前後の十字靭帯というベルトで膝を強固に固定しているのです。

このベルトが伸びきったり,部分断裂したり,全部が断裂すると,膝はガクビキ状態となり,膝崩れを発症します。これを医学では,動揺関節と呼んでいるのです。

MCLは浅層,深層,後斜靱帯の3層構造となっており,長さ10cm,幅3cmの範囲で膝関節内側部の大腿骨内上顆から脛骨内側部にかけて走行しています。

MCL損傷は,靭帯損傷の中でも最も多発する症例で,交通事故では,膝の外側から大きな衝撃が加えられたときに生じます。

側副靭帯は,内側と外側にあるのですが,交通事故でも,スキー・サッカー・相撲でも,圧倒的に多いのが内側々副靭帯の損傷です。

限界を超えて膝が外側に押し出されると,また外側に向けて捻ると,このMCLが断裂するのです。

膝関節内は出血し,腫れ上がり,強烈な痛みが襲います。

外反動揺性テストをすると,膝の内側靭帯が断裂しているので,膝をまっすぐに伸ばした状態で脛骨を外側に反らしたときに膝がぐらつくかどうかで診断します。

損傷のレベルを知るために,単純XP(レントゲン),CTスキャン,関節造影,MRI等の検査を実施します。

近年,MRIがとても有効です。

動揺性の立証は,ストレスXPテストによります。

脛骨を外側に押し出し,ストレスをかけた状態でXP撮影を行います。

断裂があるときは,脛骨が外側に押し出されて写ります。

2015年初場所,常幸龍はMCLを損傷し休場しました。

それでも4日間の休場で,14日目から登場,5勝6敗4休の成績でした。

サッカー選手でも2週間以内にピッチに戻ってきます。

MCLだけの損傷であれば,痛みやぐらつきも少なく,手術に至ることはありません。

保存的に膝の外反を避けつつ,運動療法を開始し,筋力訓練を行います。

アスリートでない被害者であれば,靭帯の機能が完全に回復するには,3か月を要します。

単独損傷が多いのですが,ACL,PCL損傷や,内側半月板損傷を合併することもあります。

ACL,MCLと内側半月板を合併すると,不幸の3徴候と呼ばれています。

単独損傷では,初期に適切な固定を実施すれば安定しますが,ACL損傷を合併しているときは,緩みやすくなります。

MCLが緩むことにより,その後に半月板損傷に進行することが多いのです。

MCL内側々副靱帯損傷における後遺障害

膝部の靱帯損傷では,以下の3つのグレードに分類されています。

- Grade Ⅰ 靭帯繊維に軽度の損傷のあるもの

- Grade Ⅱ 機能に影響を与える程度に損傷はあるが,一部の繊維に連続性が残っているもの

- Grade Ⅲ 靭帯の完全断裂により高度の不安定性を有するもの

Grade Ⅰ は,支持機構の部分的な損傷であり,いわゆる膝関節の捻挫と呼ばれる程度のものです。

いずれの靭帯であっても,GradeⅠ,Ⅱは保存療法により,改善が得られています。

GradeⅢでは,保存療法で改善が得られることはなく,早期の靱帯再建術が必要ですが,専門医以外では,この対応にもたついて後遺障害を残すことが圧倒的に多いのです。

ストレスXP撮影は,不安定性を定量的に立証する上で,絶対に必要なものです。

これは放射線科の医師と技師にお願いすることですが,健・患側の差を比較するときは,放射線の照射方向が重要です。

正確な正面,あるいは側面のXP画像で比較評価をしなければ,誤った判定となるのです。この点,注意が必要です。

MRIは靭帯や半月板の診断には欠かすことはできない検査であり,それぞれの靭帯の走行に沿った断面での撮影により,靭帯損傷の評価を正しくすることができます。

特に前十字靭帯損傷では,靭帯陰影の消失だけではなく,その走行が脛骨関節面となす角度に注意する必要があります。

後遺障害の対象は,動揺関節と損傷部の痛み,神経症状です。

MCLの単独損傷でGrade Ⅰであれば,通常は後遺障害を残すことはありません。

Grade Ⅱになると,ストレスXP撮影で軽度の動揺性を立証,損傷そのものはMRIで明らかにすると,12級7号が認定される可能性があります。

MCLの運動痛で,14級9号,12級13号が認定されることも予想されます。

Grade Ⅲにて保存療法で漫然治療となり,陳旧性となったものは,やや深刻な左右の動揺性が認められます。やはり,ストレスXP撮影とMRIで丹念に立証する必要がありますが,動揺性で10級11号が認定される可能性があります。

動揺関節の機能障害と運動痛の神経症状は併合の対象ではなく,いずれか上位の等級が認定されています。

関連記事はこちら

- ACL前十字靱帯損傷

- LCL外側々副靭帯損傷

- PCL後十字靱帯損傷

- PLS膝関節後外側支持機構の損傷

- SLAP損傷=上方肩関節唇損傷

- アキレス腱断裂

- アキレス腱滑液包炎

- ステム周囲骨折

- モートン病

- リスフラン靱帯損傷

- 下腿のコンパートメント症候群

- 下腿骨の切断、足趾の切断

- 二分靱帯(にぶんじんたい)損傷

- 仙髄神経麻痺(せんずいしんけいまひ)

- 半月板損傷

- 右肘内側々副靱帯損傷

- 右腓骨筋腱周囲炎・右腓骨筋腱炎

- 右腓骨遠位端線損傷

- 坐骨・腓骨・脛骨神経麻痺

- 坐骨神経麻痺

- 変形性股関節症

- 変形性膝関節症

- 外傷性内反足

- 外傷性骨化性筋炎

- 外傷性骨化性筋炎

- 有痛性外脛骨

- 浅腓骨神経麻痺

- 深腓骨神経麻痺=前足根管症候群

- 肉離れ、筋違いと捻挫について

- 股関節の仕組み

- 股関節中心性脱臼

- 股関節唇損傷(こかんせつしんそんしょう)

- 脛骨と腓骨の働き 腓骨の役目

- 脛骨神経麻痺

- 腓腹筋断裂 肉離れ

- 腓骨神経麻痺

- 膝窩動脈損傷

- 膝蓋前滑液包炎

- 膝蓋骨脱臼

- 膝関節の仕組み

- 複合靭帯損傷

- 足の構造と仕組み

- 足の構造と仕組み

- 足底腱膜断裂

- 足底腱膜炎

- 足根洞症候群

- 足根管症候群

- 足根骨の構造

- 足関節に伴う靱帯損傷のまとめ

- 足関節の構造と仕組み

- 足関節不安定症

- 足関節果部脱臼骨折、コットン骨折

- 足関節離断性骨軟骨炎

- 距骨々軟骨損傷

- 骨盤の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00