股関節の仕組み

股関節の仕組み

股関節は,胴体と両脚をつないでいるジョイント部分です。膝関節,足関節に比較すると,太もものつけ根,鼠径部の奥に位置しており,外側から直接触れることができません。

しかしながら,ヒトが直立二足歩行する上で,全体重を支えるという重要な役目を担っています。

股関節の最大の特徴は球関節ということです。

大腿骨の先端部分,大腿骨頭はボールのように丸くなっていて,骨盤側にはこれをぴったりと収納するお椀状の受け皿,寛骨臼蓋があります。

この関節を安定させるために,軟骨や関節包が取り囲み,さらに靱帯や筋肉が包み込みます。そして股関節につながる大小さまざまな筋肉が複雑に連携しながら,股関節を自由に動かし多様な動きを可能にしています。

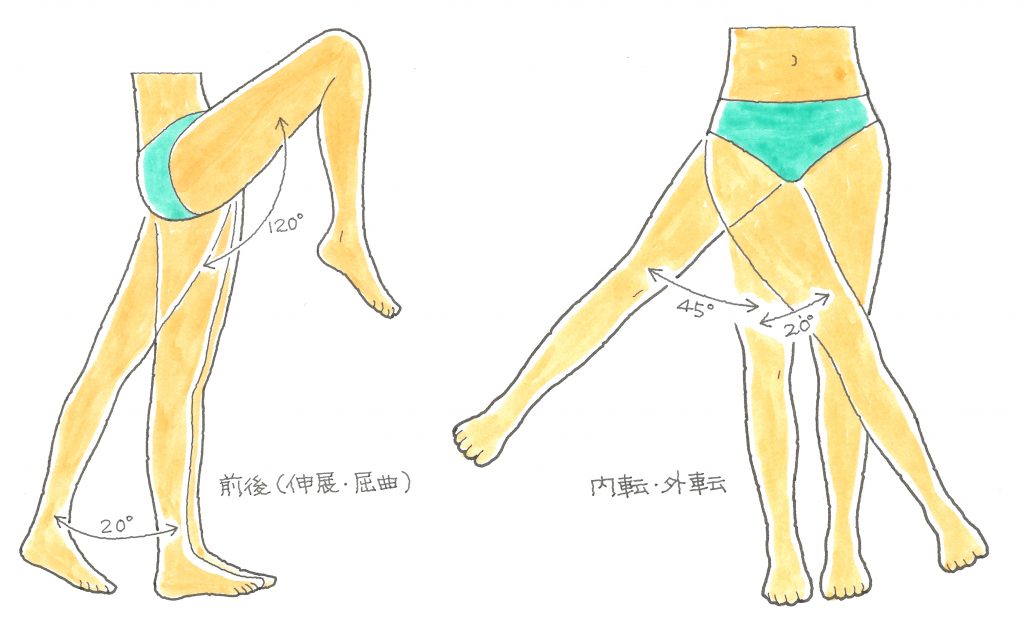

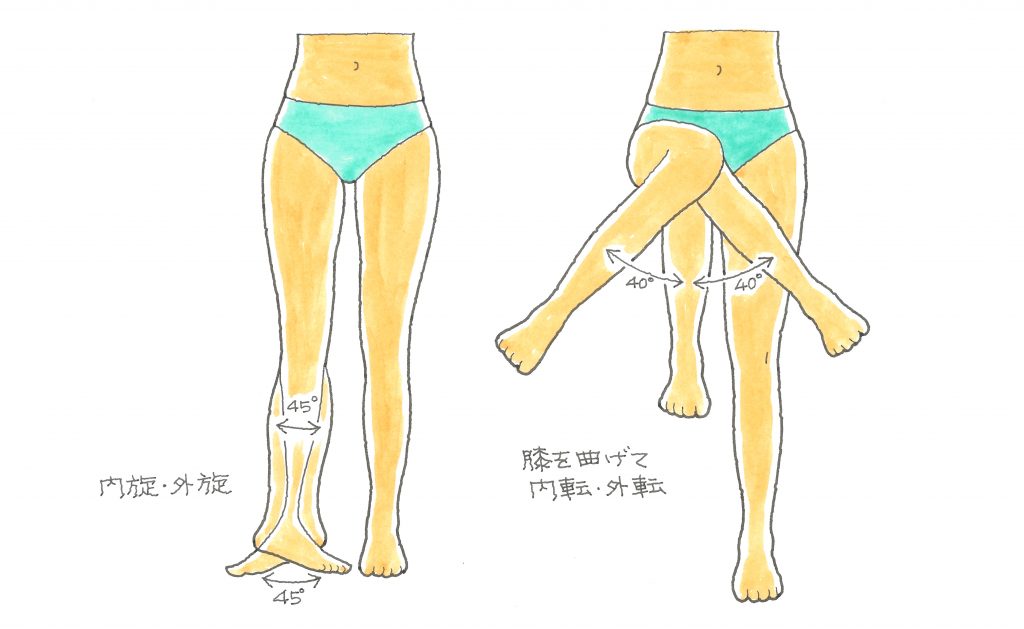

股関節の動きと角度

伸展15°屈曲125° 内転20°外転45°

内・外旋45° 膝を曲げての内・外旋45°

球関節である股関節は複雑な動きが可能です。

基本は上のような運動方向ですが,実際には2つ以上の動作を同時に行っていることがほとんどであり,まさに三次元の動きができるのです。

股関節における後遺障害のポイント

脱臼,骨折,軟骨損傷を原因とする股関節の機能障害と痛みの神経障害が後遺障害の対象です。

立証は骨折後の骨癒合なら3DCT,軟骨・関節唇や筋・腱の損傷となるとMRIで行います。

股関節の主要運動は,膝屈曲と伸展,外転と内転の2つですが,参考運動である外旋・内旋にも注意を向ける必要があります。

股関節はそれ自体を鍛えることはできません。

鍛えるのは周囲の筋肉となります。

お尻の筋肉は,すべて股関節を動かすために存在しており,それ以外の用途は0に等しいのです。

一日中長く座っていると,中殿筋,大臀筋を動かさずにいるので,筋力が低下していきます。

その結果として股関節の動きも鈍くなってくるのです。

なにより中殿筋,大臀筋を使わないと,お尻が垂れてしまうので,ボディラインが崩れます。

中殿筋,大臀筋や股関節周囲の筋肉,腸腰筋,大腿四頭筋,内転筋,ハムストリングを鍛えることはとても大切なことです。大腿二頭筋,半膜様筋,半腱様筋の3つを総称してハムストリングと呼びます。

股関節には多くの筋肉が関わっています。

腸腰筋など腰や頚椎につながるものもあれば,太ももの筋肉は膝につながっていて,かなり広範囲です。

大小さまざまな筋肉が組み合わさって,股関節の複雑な動きを生み出しています。

股関節を動かす筋肉は実にさまざまで,これらの筋力アップで股関節を保つことができるのです。

関連記事はこちら

- ACL前十字靱帯損傷

- LCL外側々副靭帯損傷

- MCL内側々副靱帯損傷

- PCL後十字靱帯損傷

- PLS膝関節後外側支持機構の損傷

- SLAP損傷=上方肩関節唇損傷

- アキレス腱断裂

- アキレス腱滑液包炎

- ステム周囲骨折

- モートン病

- リスフラン靱帯損傷

- 下腿のコンパートメント症候群

- 下腿骨の切断、足趾の切断

- 二分靱帯(にぶんじんたい)損傷

- 仙髄神経麻痺(せんずいしんけいまひ)

- 半月板損傷

- 右肘内側々副靱帯損傷

- 右腓骨筋腱周囲炎・右腓骨筋腱炎

- 右腓骨遠位端線損傷

- 坐骨・腓骨・脛骨神経麻痺

- 坐骨神経麻痺

- 変形性股関節症

- 変形性膝関節症

- 外傷性内反足

- 外傷性骨化性筋炎

- 外傷性骨化性筋炎

- 有痛性外脛骨

- 浅腓骨神経麻痺

- 深腓骨神経麻痺=前足根管症候群

- 肉離れ、筋違いと捻挫について

- 股関節中心性脱臼

- 股関節唇損傷(こかんせつしんそんしょう)

- 脛骨と腓骨の働き 腓骨の役目

- 脛骨神経麻痺

- 腓腹筋断裂 肉離れ

- 腓骨神経麻痺

- 膝窩動脈損傷

- 膝蓋前滑液包炎

- 膝蓋骨脱臼

- 膝関節の仕組み

- 複合靭帯損傷

- 足の構造と仕組み

- 足の構造と仕組み

- 足底腱膜断裂

- 足底腱膜炎

- 足根洞症候群

- 足根管症候群

- 足根骨の構造

- 足関節に伴う靱帯損傷のまとめ

- 足関節の構造と仕組み

- 足関節不安定症

- 足関節果部脱臼骨折、コットン骨折

- 足関節離断性骨軟骨炎

- 距骨々軟骨損傷

- 骨盤の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00