線維筋痛症 (せんいきんつうしょう)

CRPSに続く難治性の疼痛疾患に線維筋痛症があります。

恒常的、慢性的、持続的な全身の激しい疼痛を主たる症状として、

全身の重度の疲労や種々の症状を伴う難治性の深刻な疾患ですが、

関節リウマチのような関節の炎症はありません。

血液、尿検査で炎症反応が得られず、脳波、心電図検査を行っても異常所見はなく、

XP、CT、MRI画像の撮影でも、明らかな器質的損傷を確認することができません。

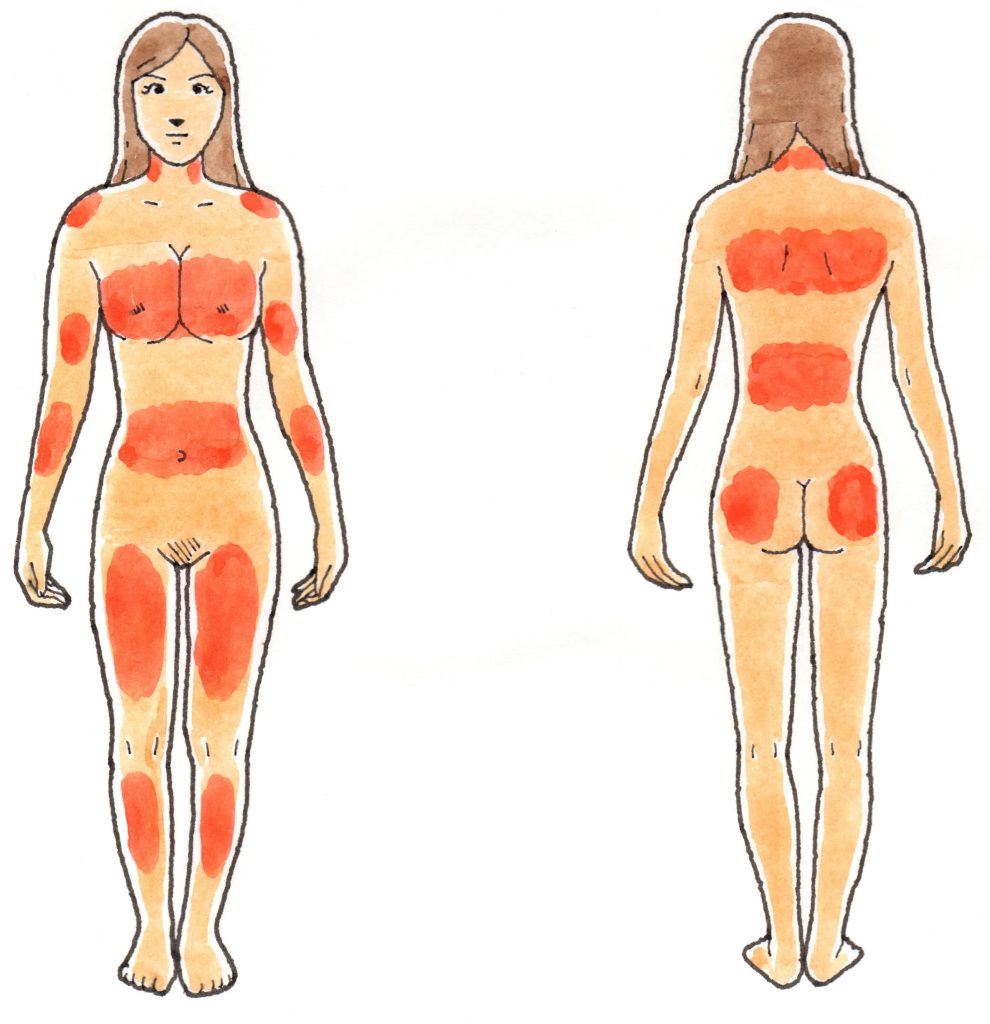

現在でも、医師が押さえると痛みを感じる=圧痛点が複数の箇所に確認できることで、

この傷病名が確定診断されています。

CRPSは、交通事故などの外傷をきっかけとして発症しています。

線維筋痛症では、外傷後に発症する比率は、50%以下と報告されているのですが、

50%以下であっても、線維筋痛症の発症のきっかけとして外傷や手術などが指摘されており、

外傷後に生じた線維筋痛症の内、約60%は交通事故が原因であるという報告もなされています。

具体的には、下肢の骨折から線維筋痛症の発症率は1.7%であるのに対して、

頚部捻挫から線維筋痛症の発症率は21.6%とのデータが明らかにされています。

線維筋痛症の原因については、ウイルス感染説、不眠説、食物アレルギー説、

化学物質過敏説、内分泌異常説、自律神経異常説、下行性疼痛抑制系の機能不全説など

多くの説がありますが、いずれも、科学的、医学的に明らかにされておらず、

原因不明の状態が続いています。

日本では、およそ200万人の患者数と推計されており、男女比では、中年女性が圧倒的です。

2012年6月22日、リリカが、線維筋痛症の薬として保険適応の承認を得ています。

1)2010年の米国リウマチ学会 線維筋痛症の診断基準

WPI=過去1週間の19カ所の疼痛範囲の数(1項目1点)

□右肩 □左肩 □右上腕 □左上腕 □右前腕 □左前腕 □右臀部 □左臀部 □右大腿

□左大腿 □右下肢 □左下肢 □右顎 □左顎

□胸部 □腹部 □首 □上背 □下背

SS症候=痛みの部位を評価する広範囲疼痛指標

疲労、起床時不快感、認知症状、3つの症状について、過去1週間の重症度レベルを0~3の中から

1つ、つけます。

□疲労 0 1 2 3

□起床時の不快感 0 1 2 3

□認知症状 0 1 2 3

SS=一般的な身体症候

□筋肉痛 □過敏性腸症候群 □疲れ/疲労感 □思考または記憶障害 □筋力低下 □頭痛

□腹痛/腹部痙攣 □しびれ/刺痛 □めまい □睡眠障害 □うつ □便秘 □上腹部痛 □吐気

□神経質 □胸痛 □視力障害 □発熱 □下痢 □ドライマウス □かゆみ □喘鳴

□レイノー症状 □蕁麻疹 □耳鳴り □嘔吐 □胸やけ □口腔内潰瘍 □味覚障害 □痙攣

□ドライアイ □息切れ □食欲不振 □発疹 □光線過敏 □難聴 □あざができやすい □抜け毛

□頻尿 □膀胱痙攣 □排尿痛

0 問題なし、

1 軽い、もしくはほとんどない、または症状があったりなかったりする、

2 中くらい、日常に支障がある、ほとんど常に感じる、

3 強い、持続的、日常生活にかなり支障になる、

3カ月以上、身体全体の痛みが続き、他疾患とは考えにくいこと、

WPIが7以上+SS症候が5以上、または、WPIが3~6+SS症候が9以上のものを、

線維筋痛症と認定すると定義されています。

2)厚生労働省研究班による線維筋痛症の重症度

| ステージ1 | 11カ所以上の圧痛点で痛みがあるが、日常生活で重大な影響はない |

| ステージ2 | 手足の指などに痛みが拡がり、不眠、うつ状態が続き、日常生活が困難になる、 |

| ステージ3 | 爪や髪への刺激、温度・湿度変化でも激しい痛みがあり、自力での生活が困難、 |

| ステージ4 | ほとんど寝たきり、自分の体重による痛みで、長時間、同一姿勢がとれない |

| ステージ5 | 全身に激しい痛み、直腸障害や口の渇き、目の乾燥などで日常生活が不可能 |

3)専門医の検索

日本線維筋痛症学会 診療ネットワーク

http://jcfi.jp/network/network_map/index.html

4)裁判の判例について

①山口地裁岩国支部H18-10-13判決 最高裁ウェブサイト

線維筋痛症と交通事故との因果関係を肯定した最初の判決ですが、寄与率を25%、

4684万円の請求に対して528万円の支払いを命じたものです。

②神戸地裁H20-8-26判決、自保ジャーナル1794号

頚椎捻挫から線維筋痛症を発症したという原告の主張に対し、頚部に加わった外力と

線維筋痛症の直接の因果関係が不明である以上、本件事故と線維筋痛症との間に因果関係を

認めることができないとして、原告の訴えを退けています。

③京都地裁H22-12-2判決、自保ジャーナル1844号

原告の線維筋痛症の発症に、本件事故によって負った骨盤骨折等の重傷による

肉体的精神的ストレスが作用している蓋然性が優にあると認められるとして、

後遺障害等級7級を認定、線維筋痛症と交通事故との因果関係を認めています。

④横浜地裁H24-2-28判決、自保ジャーナル1872号

3級の線維筋痛症であるとする原告の主張を退け、7級の慢性広範痛症であると認定しています。

繊維筋痛症を診断した主治医が、圧痛点の触診すら行っていないとして

線維筋痛症を一蹴しました。

⑤東京高裁H27-1-21判決、自保ジャーナル1941号

④の控訴審です。

本件事故と線維筋痛症の因果関係を否定し、後遺障害を14級9号と認定しています。

線維筋痛症について、方向性が示されたとは言えませんが、説得力のある否定例が目立ちます。

繊維筋痛症では、自賠責保険は、本件事故との因果関係が不明であるとして非該当にしています。

訴訟では、医学的な論争を繰り広げることになり、極めて難しい闘いが予想されます。

線維筋痛症における後遺障害のポイント

1)交通事故との因果関係について

交通事故により、捻挫、打撲の傷病を負っても、CRPSや線維筋痛症を発症するのは、ごく僅かです。

CRPSや線維筋痛症になりやすい要因を有する人に外傷が加わって発症したと推測されるのですが、

その要因は、現在のところ、解明されていません。

さらに、CRPSや線維筋痛症になりやすい要因があったとしても、本件外傷がなければ、

発症しなかったとも推測されるのです。

東京高裁H27-1-21判決では、因果関係の立証と判定について、以下を判示しています。

「訴訟における因果関係の立証は、経験則に照らして全ての証拠を総合検討し、特定の事実が、

特定の結果発生を招いた関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することである。

その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを

必要とし、かつ、それで足りるものである。」

上記を前提とすれば、線維筋痛症の発生原因は未だ特定されておらず、

疼痛の発症要因に限っても、外傷などの外的要因だけでなく、

種々の事情による心因性の要因が含まれるとされています。

本件の線維筋痛症の原因も、また未だ特定できていないのです。

そして、本件事故による衝撃の程度が比較的軽度なものと推測されており、

本件事故が線維筋痛症による疼痛の発症要因の中で、強いものであったとは考え難いのです。

線維筋痛症による疼痛発症の要因には、本件事故以外にも、種々のものが考えられます。

訴訟上の因果関係の立証としては、本件事故が線維筋痛症を発症させたとの関係を是認しうる

高度の蓋然性を認めることは困難です。

最後に、後遺障害の程度は、上記症状を裏付ける他覚的所見が認められておらず、14級9号、

局部に神経症状を残すものに該当するにとどまると結ばれています。

本件の訴訟では、繊維筋痛症を診断した主治医が、圧痛点の触診すら行っていないとして、

線維筋痛症の傷病名が一蹴されました。

にもかかわらず、3級3号の線維筋痛症であるとして、1億円を超える損害賠償請求がなされました。

判決では、これらを割り引いて検証する必要がありますが、本件事故により線維筋痛症を発症

したことについて高度な蓋然性を立証が必要となると、難しい問題です。

2)CRPSやPTSDでは、どうか?

交通事故により、捻挫、打撲の傷病を負っても、CRPSを発症するのは、ごく僅かな被害者です。

捻挫や打撲、極めて軽度の外傷であっても、CRPSタイプⅠ、RSDは発症しています。

外傷の程度とCRPSの症状の程度には何ら関連がありません。

CRPSになりやすい要因がある人に外傷が加わってCRPSが発症したと推測されるのですが、

その要因は特定されていません。

①皮膚・爪・毛のうち、いずれかに萎縮性変化

②関節可動域制限

③アロデニアないしはピンプリック

④発汗の亢進ないしは低下

⑤浮腫

上記の要件を満たしていれば、自賠責保険は後遺障害等級を認定し、裁判でも追認されています。

さて、交通事故で、死ぬような思いをした人でも、全員がPTSDになるわけではありません。

なぜPTSDが起こるのか? 原因が、完璧に解明されたのでもありません。

しかし、外傷後のPTSDでは、臨死体験が確認されれば、因果関係が認められ、

自賠責保険も後遺障害等級を認定しているのです。

CRPS、PTSDでは因果関係が認められ、線維筋痛症では、より厳しい因果関係の立証が

求められるのは、間尺に合わないことです。

しかし、どうして、あなたに限ってCRPS、PTSD、線維筋痛症となったの?

この謎は、多くをサポートしている私にも、解明できていません。

3)当面の対応は?

まずは、急いで専門医を受診することです。

日本線維筋痛症学会 診療ネットワーク

http://jcfi.jp/network/network_map/index.html

上記から、全国の専門医を検索することができます。

専門医の受診で、線維筋痛症が確定診断されたのであれば、セロトニン系の抗うつ薬、

抗痙攣薬のリリカなどの内服で、改善、治癒を目指すことになります。

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00