膀胱の外傷

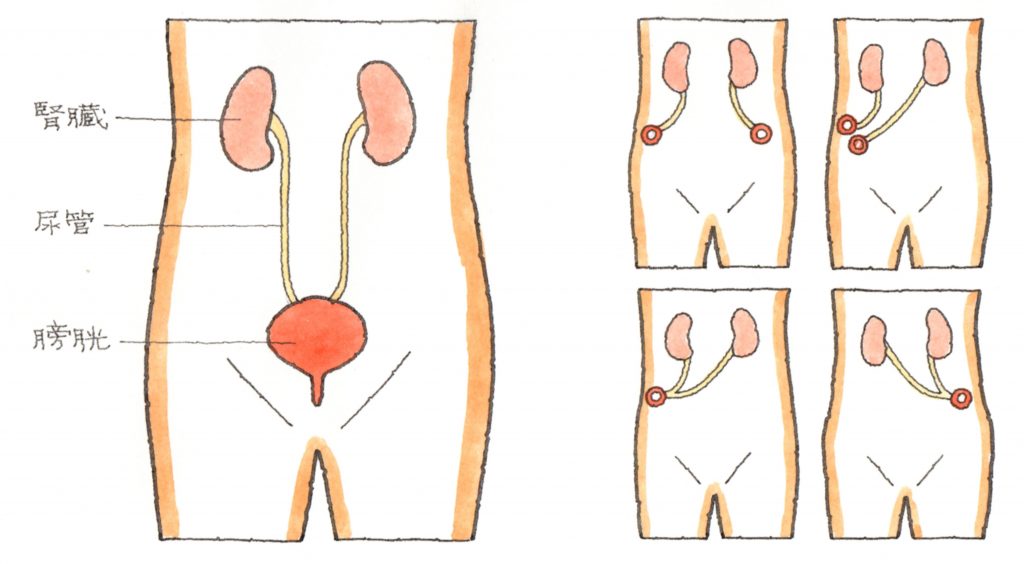

左右の腎臓で作られた尿は、尿管を通じて膀胱に貯まります。

では、交通事故で、この膀胱が損傷を受けるとどうなるのか? これについて説明していきます。

膀胱は、骨盤骨である恥骨の後部に位置していること、そして、膀胱に尿が少ないときは、

しぼんだ風船の形態となっていることで、外部からの衝撃を受けにくいとされているのですが、

膀胱に尿が充満しているときに、外部から強い衝撃を受けると、膀胱に破裂が生じることがあります。

充満した膀胱に外力が加わると膀胱内圧が急上昇し、膀胱壁が損傷、または断裂するのです。

バイクや自転車を運転中に自動車と衝突、転倒することで、膀胱破裂は発生しています。

さらに、尿の充満に関係なく、高速道路における自動車同士の高エネルギー衝突などでは、

骨盤骨折に伴って膀胱の挫傷や破裂が発生しています。

膀胱外傷の症状は、主に、血尿、排尿困難、骨盤や下腹部の痛みの訴えです。

膀胱底には排尿を支配する筋肉があり、その筋肉が損傷すると、頻尿や尿失禁が起こります。

膀胱破裂の検査は、

①腹部単純XP=KUBで、腎から膀胱までの範囲を撮影します。

②排泄性腎盂造影=IVP、造影剤を注入し、腎臓や尿管、膀胱の状態をXP撮影します。

③膀胱造影=CG、膀胱に、カテーテルから造影剤を注入し、膀胱内の状態を描出します。

④膀胱造影後のKUB

⑤CT、膀胱造影で膀胱破裂の有無がハッキリしないときは、

腹膜内破裂や他の内臓器損傷の有無を調べる上で造影CTが有用とされています。

外傷による膀胱損傷は、膀胱挫傷、腹膜外膀胱破裂、腹膜内膀胱破裂の3つに分類されています。

①膀胱挫傷は、膀胱壁に損傷をきたすものの、穿孔の認められないものを言います。

②腹膜外膀胱破裂は、骨盤骨折に合併することが多いと報告されています。

③腹膜内膀胱破裂は、膀胱が充満しているときに下腹部を強打して発生することが多いのです。

膀胱外傷が挫傷、裂傷であっても軽度なものは、膀胱が治癒するまでの5~10日間、

尿道にカテーテルを挿入・留置する治療が行われ、これで治癒しています。

腹膜内膀胱破裂は、手術適応となり、破裂部の縫合閉鎖と膀胱痩の造設が必要となります。

広範囲の膀胱破裂で、膀胱壁の縫合が困難なときは、膀胱の摘出術と尿路変向術が行われます。

また、膀胱の機能が維持されていても、下部尿路の閉塞により尿を排出できないときは、

尿路変向術が行われています。

尿路変向術における後遺障害のポイント

交通事故による膀胱破裂で、膀胱摘出術を受け、膀胱を失ったときは?

そのまま放置すれば、腎臓で作られた尿を蓄尿することも、排尿することもできなくなり、

頻尿、切迫した尿意、尿失禁、骨盤膿瘍、感染症などの合併症が起こり、死に至ります。

そこで、新たな膀胱を作り、蓄尿と排尿を行うことになります。

このことを尿路変向術と呼び、以下の4つがあります。

1)非尿禁制型尿路変向術、 尿管皮膚瘻

手術前 手術後

赤○はストーマです。

尿管を直接、腹部の皮膚に縫い合わせてストーマを作るもので、4つの尿路変向術の中では、

オペが簡単で、短時間で済み、感染症の危険も少ないものです。

尿管皮膚瘻のストーマは、直径1cmの小さいもので、ストーマは1つと2つのものがあります。

尿管皮膚瘻では、尿を貯めることができず、尿は絶えず体外に流出し続けています。

そのために、尿を貯める袋=パウチをストーマにつけます。

カテーテルをストーマから腎臓まで入れておく方法もあります。

非尿禁制型尿路変向術は、蓄尿の機能が失われた状態であり、体表にストーマを設け、

袋=パウチを装着し、収尿しなければなりません。

日常生活では、重いものを持てない、混雑の電車やバスに乗れないなどの制約が生じます。

また、排尿では、通常のトイレでは困難であり、また、公衆浴場などの利用にも

躊躇せざるを得ません。被害者の行動に大きな制約が認められるところから、

7級5号が認定されています。

なお、非尿禁制型尿路変向術を行ったもので、パウチによる維持管理が困難であるものは、

皮膚のびらんなどによる障害も含め、5級3号が認定されています。

パウチなどによる維持管理が困難とは、尿が漏出することで、ストーマ周辺に

著しい皮膚のただれ、びらんを生じ、パウチなどの装着ができないものを言います。

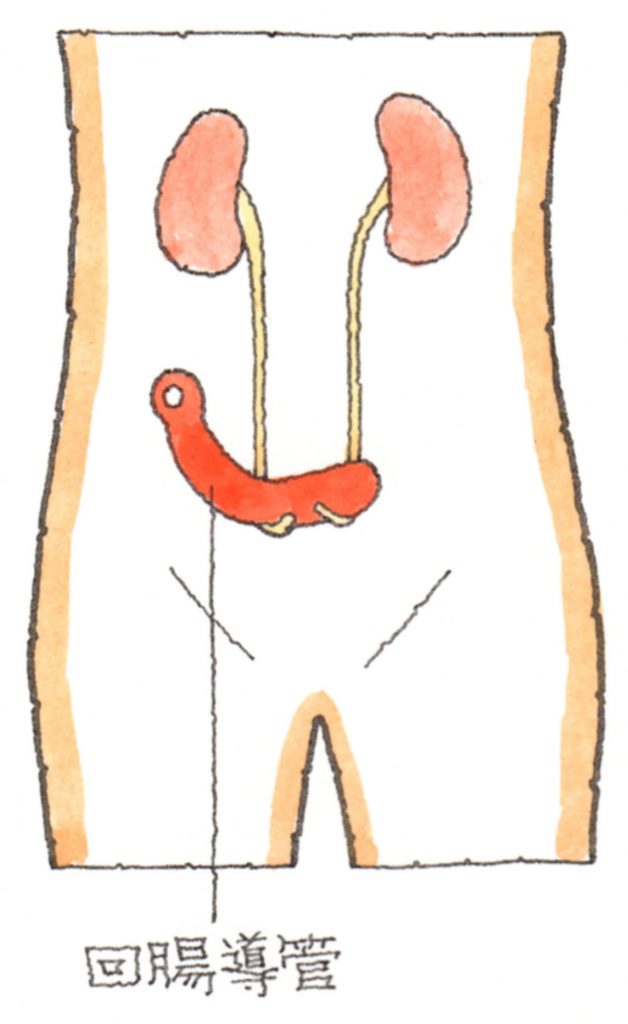

2)非尿禁制型尿路変向術、 回腸導管

回腸の一部を切除して、尿管をつなぎ、一方の腸を閉じます。

もう片方の腸を腹部の外に出し、ここから尿を排出します。

回腸導管では、尿が腸の動きにより、絶えず体外に流出するので、ストーマには、尿を貯める袋=パウチをつけます。

後遺障害等級は、1)に同じです。

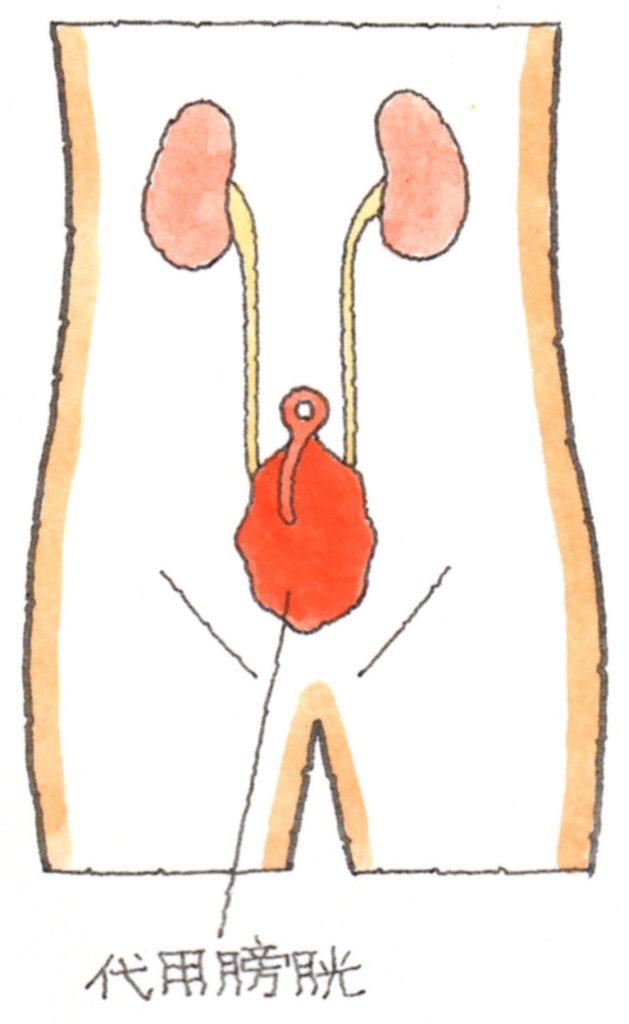

3)禁制型尿リザボア、 導尿型代用膀胱=インディアナパウチ

腸を利用して袋を作り、そこに尿管をつないで膀胱の代わりを作成します。

腸の一方を腹部の外に出し、ストーマを形成します。

尿は、この代用膀胱に貯まりますが、排尿の指示はなく、そこで尿が漏れないための弁を作ります。

袋=パウチをつけることはなく、定期的にストーマから管を入れて尿を体外に排出することになります。

腸で作成した代用膀胱からは、腸粘膜が分泌されるので、定期的に、腸洗浄が必要となります。

代用膀胱が形成されますが、ストーマは腹部の外に出ており、ここから定期的に排尿を行います。

禁制型尿リザボアでは、排尿の機能は失われており、間歇的に自己導尿をしなければなりません。

さらに、当初は尿の禁制は保たれているものの、術後一定期間経過すると、蓄尿機能が失われることも報告されており、非尿禁制型尿路変向術と同様に評価され、7級5号が認定されています。

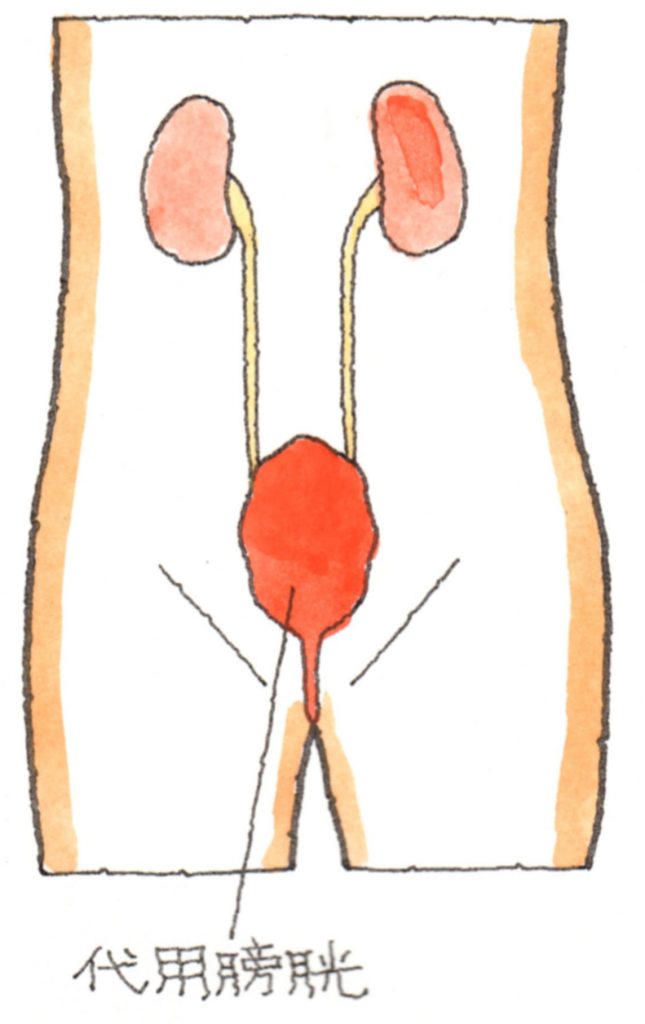

4)尿禁制型尿路変向術、 自然排尿型代用膀胱

腸を利用して代用膀胱を作成した後、尿管と尿道をつなぎ直し、代用膀胱で蓄尿し、

尿道を通じて排尿する理想的なオペで、見た目はオペ前と変わらないのが利点ですが、

代用膀胱では、尿意を感じることがなく、自然に排尿することもできません。

下腹部に張りを感じたときに、尿が貯まっていると認識、お腹に力を入れて、

つまり腹圧を利用して排尿しなければなりません。

尿禁制型尿路変向術を行ったもので、禁制型尿リザボア以外のものは、

排尿や蓄尿の機能が基本的に温存、または再建されており、体表にストマを設ける必要がなく、

パウチも不要であって、被害者の支障は大きく軽減されます。

しかし、尿禁制型尿路変向術を行ったときでも、夜間に失禁を認めることが多いと

報告されており、尿禁制が完全に保たれているわけではなく、また、腎臓の機能に障害を

もたらすことも多く、摘出した膀胱の機能を全てカバーするものではありません。

以上から、9級11号が認定されています。

非尿禁制型・禁制型尿リザボア・尿禁制型など,後遺障害の認定基準では、

舌を噛みそうな単語が登場しますが、ストーマが形成されたのか?

パウチをぶら下げているのか? 見た目が変わらないのか?

この区分で、等級が認定されています。

| 術式 | 利点 | 欠点 |

| 尿管皮膚瘻 | 腸の切除がなく、オペ後の回復が早い、

手術時間が短く、身体の負担が少ない、

|

ストーマケアが必要、

皮膚炎などのストーマトラブル、 パウチの張替が、やや困難、 パウチからの尿漏れ、 尿管の狭窄 感染=腎盂腎炎が起こりやすい、 |

| 回腸導管 | ストーマの狭窄が起こりにくい、

腎盂腎炎など感染症が起こりにくい、 ストーマが飛び出ており、パウチ交換が簡単、 |

ストーマケアが必要、

皮膚炎などのストーマトラブル、 腸を20cm切除するので、オペ後の開腹に時間を要する、 手術時間は、7~9時間、 |

| 自然排尿型代用膀胱 | ストーマがなく、ストーマケアが不要、

見た目が良い、 日常生活の支障が少ない、 |

腸を60cm切除、オペ後の回復に時間を要する、

イレウスや感染、術後の合併症の頻度がやや高い、 手術時間が8~10時間と長い、 尿が排出できない、残尿が多いときは、1日に5~7回の自己導尿が必要、 |

関連記事はこちら

- 冠動脈の裂傷

- 副腎の損傷

- 外傷性の胃の破裂

- 外傷性大動脈解離(がいしょうせいだいどうみゃくかいり)

- 外傷性横隔膜破裂・ヘルニア

- 外傷性胸部圧迫症(がいしょうせいきょうぶあっぱくしょう)

- 外傷性食道破裂(がいしょうせいしょくどうはれつ)

- 大動脈について

- 大腸

- 大腸穿孔(せんこう)、大腸破裂

- 小腸

- 小腸穿孔(しょうちょうせんこう)

- 尿崩症(にょうほうしょう)

- 尿管、膀胱、尿道

- 尿管外傷(にょうかんがいしょう)

- 心挫傷、心筋挫傷 (しんざしょう、しんきんざしょう)

- 心肺停止(しんぱいていし)

- 心膜損傷、心膜炎 (しんまくそんしょう、しんまくえん)

- 心臓・弁の仕組み

- 心臓、弁の損傷

- 心臓の仕組み

- 急性副腎皮質不全(きゅうせいふくじんひしつふぜん)

- 横隔膜の仕組み

- 気管・気管支断裂 (きかん・きかんしだんれつ)

- 特殊例 気管カニューレ抜去困難症

- 皮下気腫、縦隔気腫(ひかきしゅ、じゅうかくきしゅ)

- 神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)

- 管腔臓器 肝外胆管損傷 (かんがいたんかんそんしょう)

- 肝損傷 (かんそんしょう)

- 肺挫傷 (はいざしょう)

- 肺血栓塞栓、肺脂肪塞栓(はいけっせんそくせん、はいしぼうそくせん)

- 胃

- 胆嚢損傷(たんのうそんしょう)

- 胸腹部臓器の外傷と後遺障害について

- 脊髄損傷による排尿障害

- 脾臓(ひぞう)

- 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂

- 腎臓

- 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア

- 腹膜・腸間膜の障害

- 腹部臓器の外傷

- 膵臓損傷 (すいぞうそんしょう)

- 膵臓損傷2

- 過換気症候群 (かかんきしょうこうぐん)

- 食道の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00