腎臓

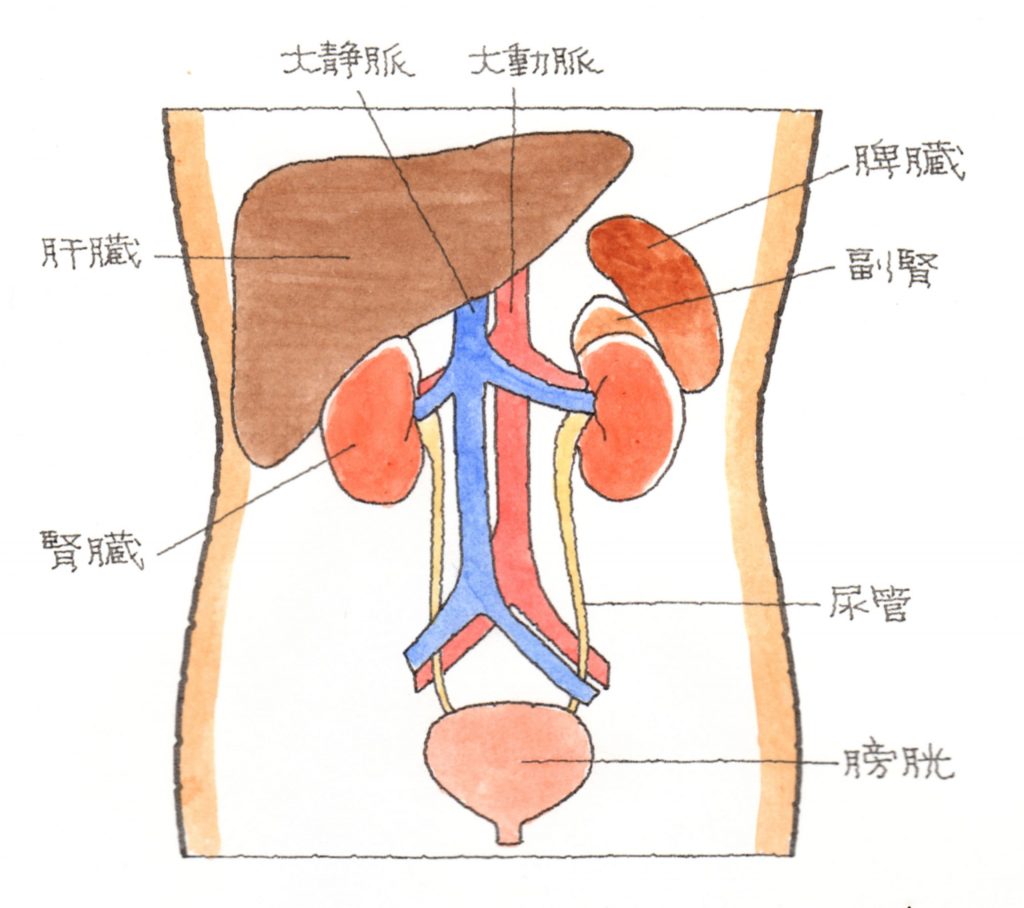

腎臓は、腰のやや上部、胃や肝臓の後ろ側に位置する2つが一対の臓器で、

主に、血液中の老廃物をろ過し、尿を作る身体の排水処理工場の役目を担っています。

拳よりもやや大きめで、130gの重さがあり、脾臓と同じくソラマメの形をしています。

腎臓には、心臓から血液が1分間に200ml程度送り込まれます。

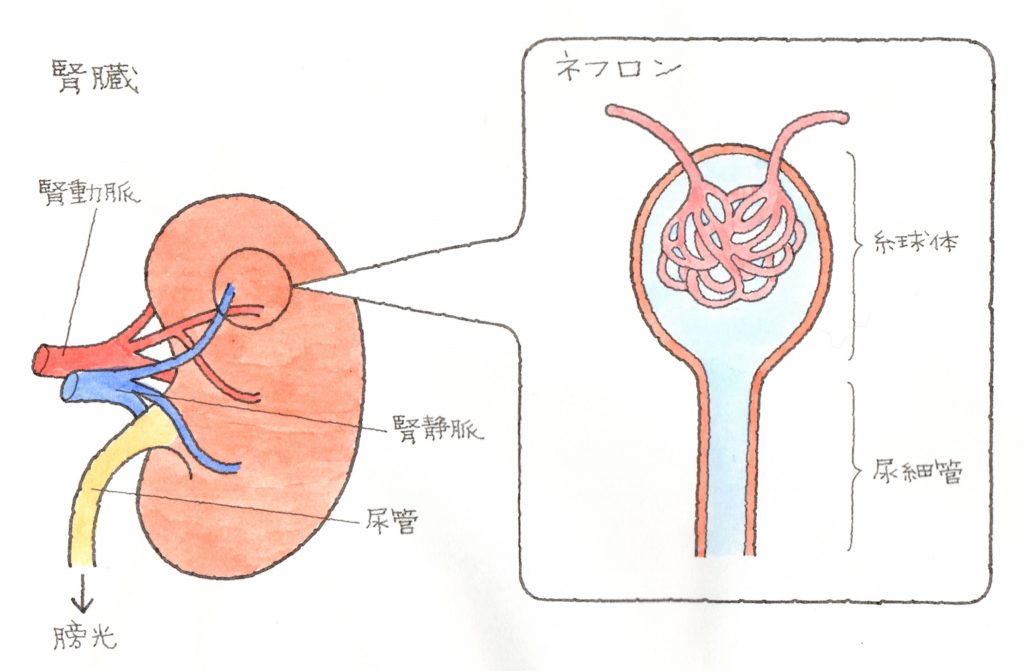

腎臓に送られた血液は、腎臓の糸球体でろ過され、原尿=尿のもとが作られています。

腎臓でろ過される原尿は、1日あたりドラム缶1杯、150lですが、

糸球体でろ過された原尿は膀胱へ尿として貯められるまでに、

尿細管、集合管で必要な電解質やたんぱくなどが再吸収され、水分量の調整も行われています。

原尿の99%は体内に再吸収され、最終的には約1.5リットルが尿として体外に排泄されています。

尿を生成する腎臓の部位は、糸球体と尿細管をあわせてネフロンと呼ばれます。

1つの腎臓には約100万個のネフロンがあります。

尿細管は、ナトリウム、カリウム、カルシウム、リン、重炭酸イオンなどの内、

身体に必要なものを取り込み、また、不要なものを尿中へ分泌して排泄しています。

これにより、体内のイオンバランスを一定に保ち、血液を弱アルカリ性に保っています。

腎臓のろ過機能が円滑に働くには、血液の流れが一定に保たれている必要があるのですが、

腎臓では血流の流れが悪くなるとそれを感知し、レニンという酵素が分泌されます。

レニンが血液中のたんぱく質と反応して血管を収縮させて血圧を上昇させます。

腎臓は、レニンの分泌量を増減させて血圧の調整もしているのです。

腎臓は、エリスロポエチンというホルモンを分泌し、赤血球の数を調整しています。

ビタミンDは肝臓で蓄積され、腎臓に移ると活性型に変化し、さまざまな働きをしています。

活性型ビタミンDは小腸からのカルシウムの吸収を促進し、利用を高める作用があります。

関連記事はこちら

- 冠動脈の裂傷

- 副腎の損傷

- 外傷性の胃の破裂

- 外傷性大動脈解離(がいしょうせいだいどうみゃくかいり)

- 外傷性横隔膜破裂・ヘルニア

- 外傷性胸部圧迫症(がいしょうせいきょうぶあっぱくしょう)

- 外傷性食道破裂(がいしょうせいしょくどうはれつ)

- 大動脈について

- 大腸

- 大腸穿孔(せんこう)、大腸破裂

- 小腸

- 小腸穿孔(しょうちょうせんこう)

- 尿崩症(にょうほうしょう)

- 尿管、膀胱、尿道

- 尿管外傷(にょうかんがいしょう)

- 心挫傷、心筋挫傷 (しんざしょう、しんきんざしょう)

- 心肺停止(しんぱいていし)

- 心膜損傷、心膜炎 (しんまくそんしょう、しんまくえん)

- 心臓・弁の仕組み

- 心臓、弁の損傷

- 心臓の仕組み

- 急性副腎皮質不全(きゅうせいふくじんひしつふぜん)

- 横隔膜の仕組み

- 気管・気管支断裂 (きかん・きかんしだんれつ)

- 特殊例 気管カニューレ抜去困難症

- 皮下気腫、縦隔気腫(ひかきしゅ、じゅうかくきしゅ)

- 神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)

- 管腔臓器 肝外胆管損傷 (かんがいたんかんそんしょう)

- 肝損傷 (かんそんしょう)

- 肺挫傷 (はいざしょう)

- 肺血栓塞栓、肺脂肪塞栓(はいけっせんそくせん、はいしぼうそくせん)

- 胃

- 胆嚢損傷(たんのうそんしょう)

- 胸腹部臓器の外傷と後遺障害について

- 脊髄損傷による排尿障害

- 脾臓(ひぞう)

- 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂

- 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア

- 腹膜・腸間膜の障害

- 腹部臓器の外傷

- 膀胱の外傷

- 膵臓損傷 (すいぞうそんしょう)

- 膵臓損傷2

- 過換気症候群 (かかんきしょうこうぐん)

- 食道の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00