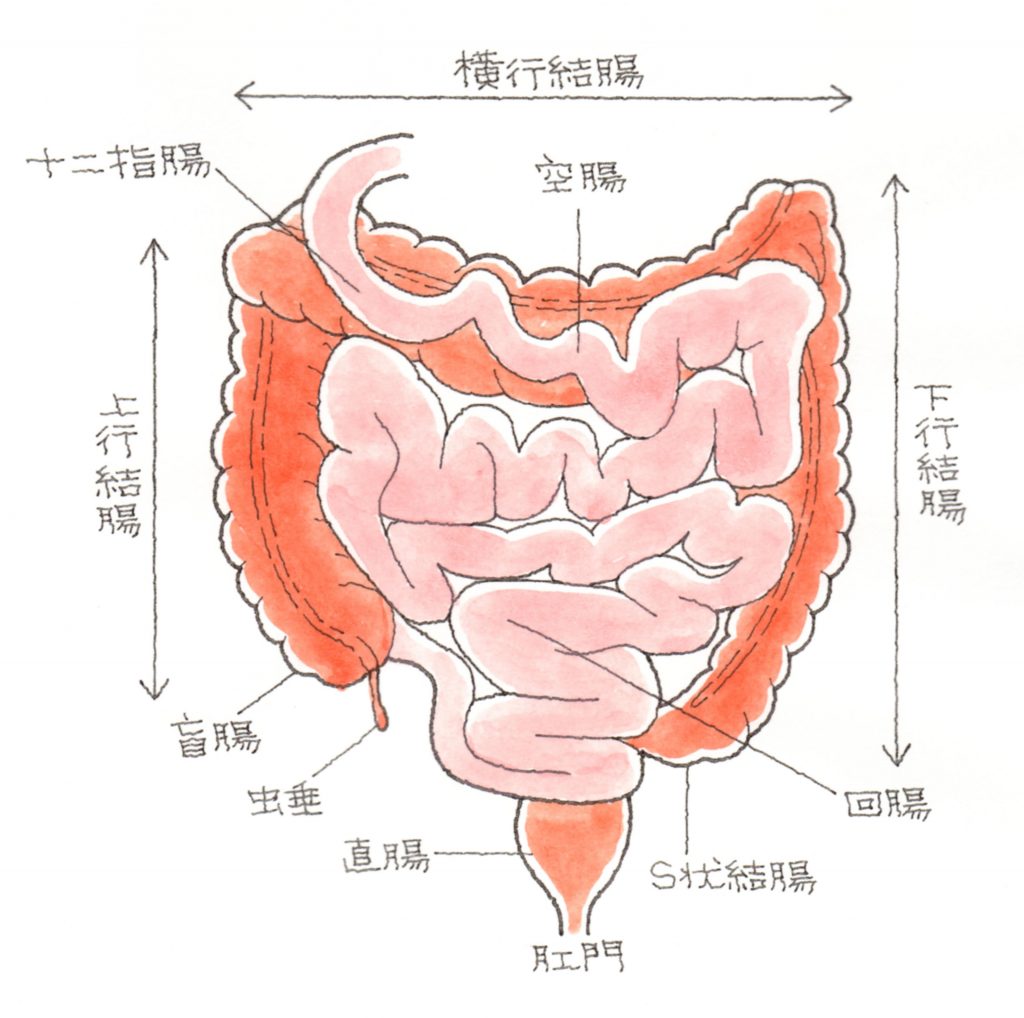

大腸

上のイラストのオレンジ色部分が大腸で、全長190cmの管腔臓器です。

盲腸からスタートし、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、最後に直腸で構成されています。

大腸は、糞便を固くするために、腸管の壁にある血管に、水分と塩類を吸収させる働きがあります。

また、糞便を滑らかにする粘液も分泌しています。

腸内の細菌を排泄し、細菌に対する防御も機構しています。

そして大腸筋肉の蠕動運動で、内容物を直腸に向かって移動させます。

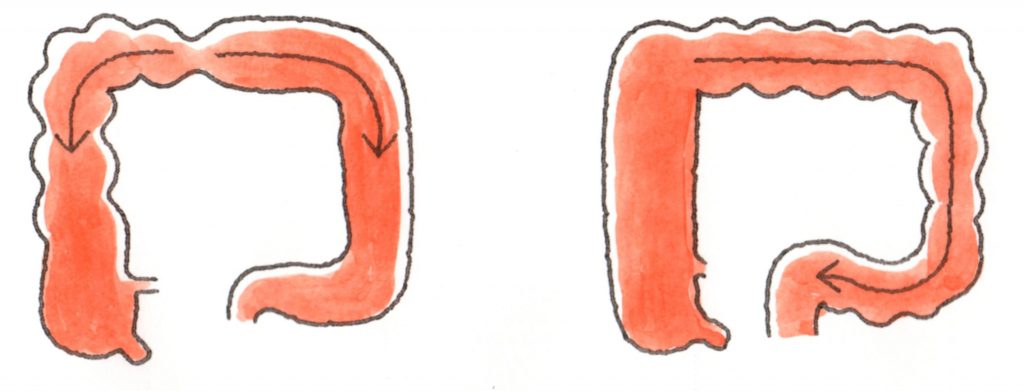

大腸の運動は自律神経によって調節されていて、糞便は2種類の運動をしています。

横行結腸部では、前に進む、元に戻る、シャトル運動を繰り返し、

大腸粘膜と内容物が長時間接触するようにしており、その運動で、水分と塩類の吸収を促進させます。

これを緊張波と呼んでいます。

もう1つは、横行結腸を空にするように、ゆっくりとした強い波が、上行結腸の上端で始まり、

糞便をS状結腸に進めて行きます。これを集団蠕動運動と呼んでいますが、

S状結腸は、排便まで糞便を貯留しています。つまり、ヒトの大腸は、

消化器官というよりも水分を回収する機能が高く、栄養吸収を完了した消化物を

便として整え、排出させる役目を担っています。

※排便のメカニズム

一定量の便が直腸に届くと、直腸粘膜の神経が感知し、大腸各部に信号を送り、

排便体制を整えるのですが、同時に、大脳にも情報伝達を行い、便意を生じさせるのです。

排便命令が脳から伝達されると、以下の大結腸運動が起こります。

大腸の横行結腸の開始部分から大きな収縮が起こり、中に貯まっている便を一気に、

下行結腸からS字結腸と直腸まで押し出すのです。

肛門を閉じている内・外括約筋は、便が漏れ出ないようにきっちり肛門を締めているのですが、

トイレに入り、排便姿勢をとると肛門が緩み、開くのです。

内括約筋が、先に反射的に緩み、外括約筋が意思にしたがって緩み、排便が行われているのです。

関連記事はこちら

- 冠動脈の裂傷

- 副腎の損傷

- 外傷性の胃の破裂

- 外傷性大動脈解離(がいしょうせいだいどうみゃくかいり)

- 外傷性横隔膜破裂・ヘルニア

- 外傷性胸部圧迫症(がいしょうせいきょうぶあっぱくしょう)

- 外傷性食道破裂(がいしょうせいしょくどうはれつ)

- 大動脈について

- 大腸穿孔(せんこう)、大腸破裂

- 小腸

- 小腸穿孔(しょうちょうせんこう)

- 尿崩症(にょうほうしょう)

- 尿管、膀胱、尿道

- 尿管外傷(にょうかんがいしょう)

- 心挫傷、心筋挫傷 (しんざしょう、しんきんざしょう)

- 心肺停止(しんぱいていし)

- 心膜損傷、心膜炎 (しんまくそんしょう、しんまくえん)

- 心臓・弁の仕組み

- 心臓、弁の損傷

- 心臓の仕組み

- 急性副腎皮質不全(きゅうせいふくじんひしつふぜん)

- 横隔膜の仕組み

- 気管・気管支断裂 (きかん・きかんしだんれつ)

- 特殊例 気管カニューレ抜去困難症

- 皮下気腫、縦隔気腫(ひかきしゅ、じゅうかくきしゅ)

- 神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)

- 管腔臓器 肝外胆管損傷 (かんがいたんかんそんしょう)

- 肝損傷 (かんそんしょう)

- 肺挫傷 (はいざしょう)

- 肺血栓塞栓、肺脂肪塞栓(はいけっせんそくせん、はいしぼうそくせん)

- 胃

- 胆嚢損傷(たんのうそんしょう)

- 胸腹部臓器の外傷と後遺障害について

- 脊髄損傷による排尿障害

- 脾臓(ひぞう)

- 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂

- 腎臓

- 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア

- 腹膜・腸間膜の障害

- 腹部臓器の外傷

- 膀胱の外傷

- 膵臓損傷 (すいぞうそんしょう)

- 膵臓損傷2

- 過換気症候群 (かかんきしょうこうぐん)

- 食道の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00