胆嚢損傷(たんのうそんしょう)

胆嚢破裂 (たんのうはれつ)

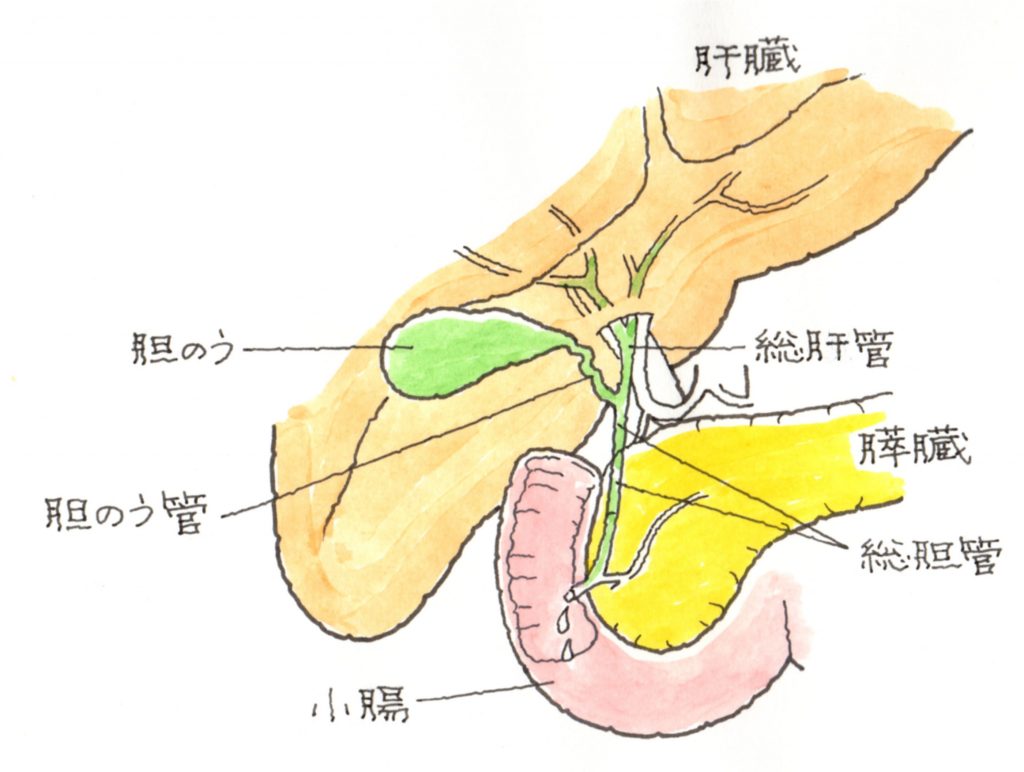

胆嚢は肝臓の下にある小さな器官で、肝臓で作られた胆汁の濃縮・貯蔵を行っています。

胆汁は、脂肪分を乳化して消化吸収をサポートする役割を有しており、

必要に応じて胆管と呼ばれる管を通って12指腸の中に排出されます。

肝臓で作成される胆汁を蓄え、濃縮するのが胆嚢であり、胆嚢と肝臓、

一二指腸をつないでいるのが胆管です。

多数例ではありませんが、交通事故では、腹部の強打により胆嚢破裂を発症することがあります。

ネットでは、4例が紹介されていました。

①症例は25歳, 男性、車を走行中に他車と正面衝突し, 胸腹部を強打し救急車にて搬送された。

腹部CT検査にて腹腔内に異常を認めず, 右季肋部に自発痛を認めるものの、

筋性防御を認めないため保存的治療を開始した。

受傷後20時間に腹膜刺激症状、筋性防御を認めたため再度腹部CT検査を施行したところ、

胆嚢壁の肥厚と腹腔内の液体貯留を認めたため手術を施行した。

腹腔内には胆汁様腹水を認め、胆嚢頸部に漿膜は保たれているものの損傷を認めたため

胆嚢摘出術を行なった。

②症例は、34歳男性、モトクロス競技中に転倒し、自動二輪のハンドルで腹部を打撲、

近医受診したがCT上異常なしと診断され帰宅、腹痛継続するため受診。

腹部CTで胆嚢内の出血と胆嚢周囲および肝臓と右腎臓の間に液体貯留を認め、

胆嚢破裂による腹膜炎を併発していると思われ、緊急開腹胆嚢摘除術を行った。

摘出胆嚢には、頚部付近の胆嚢壁に穿孔を認めた。

術後30日目に軽快し退院となった。

③症例は、15歳の男子、サッカーの試合中に転倒し、腹部を強打した。

来院時のバイタルサインは安定しており、右季肋部に軽度の圧痛を認めたが、

筋性防御などの腹膜刺激症状は認めなかった。

血液検査では軽度の肝胆道系酵素の上昇を認めたが、他の異常所見は認めなかった。

腹部CT検査では胆嚢壁の浮腫状肥厚、壁内の高吸収を示す陰影を認め、胆嚢壁内血腫と診断した。

臨床所見が安定していたため、保存的治療を行った。

保存的治療で右季肋部の圧痛は消失し、検査所見の悪化も認めず、受傷後6日目に退院となった。

受傷後1カ月のCT検査では、壁の肥厚は残存していたが血腫は消失していた。

受傷後3カ月のCT検査では、異常所見を認めなかった。

④症例は、49歳の男性.飲酒運転中の交通事故で受傷。

来院時には軽度の腹痛を認めるのみであった。

自覚症状に乏しかったが、受傷6日後に総ビリルビン値が5.0mg/dlまで上昇した。

点滴静注胆道造影併用CT,ERC(※)を施行し、胆嚢破裂と診断、

受傷後16日目に手術を施行した。

開腹すると,腹腔内に胆汁性の腹水を認めた。

胆嚢底部から体部にかけて肝床より剥がれており、体部前壁に直径8mmの破裂孔を認めた。

合併損傷を認めず胆嚢摘出術と腹腔ドレナージを施行した。

受傷直後より腹部所見に乏しく、食事摂取、歩行も可能であり、

結果的に受傷から手術に至るまで時間を要した.胆嚢破裂の診断にはDIC-CT(※)、

ERCが有用であった。

※季肋部 (きろくぶ)

肋骨の直ぐ下、鳩尾(みぞおち)と呼ばれる部分のことです。

※筋性防御 (きんせいぼうぎょ)

腹腔内になんらかの急性炎症が起こると、反射的にその部分の腹壁が緊張して硬くなり、

外から触れられるようになります。例えば、急性虫垂炎では右下腹部に筋性防御が現れます。

この現象は炎症によって刺激された腹膜と同一の脊髄神経の支配領域にある

腹壁筋肉が反射的に緊張しているもので、緊張の強さは刺激の強さとほぼ一致しています。

腹腔内の炎症が腹膜に達していないときは、この症状は現れません。

※DIC-CT

点滴静注胆嚢胆管造影法と呼ばれるもので、点滴により、胆汁中に排泄される

ヨード造影剤の投与を行った後にCTを撮影し、胆嚢や胆管を詳しく調べる検査方法です。

※ERC

内視鏡的逆行性胆道造影と呼ばれる。側視鏡を用いて一二指腸乳頭よりチューブを挿入、

総胆管・肝内胆管・胆嚢管・胆嚢といった胆道系と膵管を造影する検査方法です。

胆嚢破裂では、吐き気、右肋骨下部の疼痛、悪寒、胆嚢周辺の圧迫と腫れにより

皮膚が黄色くなる=黄疸、発熱、嘔吐などの症状が出現します。

治療先では、胆嚢破裂の有無を調べるために、次のような診断検査が行われます。

腹部超音波検査、腹部CT、DIC-CT、ERC、放射性造影剤を体に注入後特殊なカメラで

記録する胆道シンチグラフィー、血液検査では、白血球数、CRP、赤血球沈降速度に注目します。

いずれも、炎症反応では、数値が増加します。

血中のビリルビンやALP、LAP、γ-GTPなどの胆道系酵素の上昇がみられます。

胆嚢壁内血腫による胆嚢浮腫など、損傷の程度が軽ければ、絶食、輸液、抗生物質の

使用による保存的治療ですが、胆嚢破裂では、手術による切除術が選択されます。

胆嚢破裂における後遺障害のポイント

1)胆嚢を摘出しても、胆汁を作るのは肝臓ですから、貯蔵・濃縮する場所はなくなりますが、

胆汁は、直接、肝臓から一二指腸へ供給されます。

当初は軟便が続くとしても、身体が慣れれば、濃度が薄い胆汁でも問題はないと言われていますが、

全てが以前と全く同じという訳ではありません。

焼肉やステーキなど、肉類を食べた次の日の便通がいつもと違うと言います。

うまく消化されていないことが実感できるとのことで、普段は、すんなりの便通も、

思うように出なくてスッキリせず、ようやく便通があっても、すぐにお腹を下すのだそうです。

厚生労働省も、胆嚢を摘出した後において、完全に通常の生理状態に戻るわけではなく、

通常に比して脂肪の消化吸収機能の低下をもたらすから、食事制限や食事の摂取時間に

制約が生じるなど、一定の支障を生じるのが通常であるとしています。

以上から、交通事故により胆嚢を摘出したものは、13級11号が認定されています。

2)胆嚢を摘出しても、通常の日常・社会生活が送れるとの理由で、逸失利益を認めない、

もしくは認めたとしても3~5年の喪失期間を提案する保険会社には、要注意です。

関連記事はこちら

- 冠動脈の裂傷

- 副腎の損傷

- 外傷性の胃の破裂

- 外傷性大動脈解離(がいしょうせいだいどうみゃくかいり)

- 外傷性横隔膜破裂・ヘルニア

- 外傷性胸部圧迫症(がいしょうせいきょうぶあっぱくしょう)

- 外傷性食道破裂(がいしょうせいしょくどうはれつ)

- 大動脈について

- 大腸

- 大腸穿孔(せんこう)、大腸破裂

- 小腸

- 小腸穿孔(しょうちょうせんこう)

- 尿崩症(にょうほうしょう)

- 尿管、膀胱、尿道

- 尿管外傷(にょうかんがいしょう)

- 心挫傷、心筋挫傷 (しんざしょう、しんきんざしょう)

- 心肺停止(しんぱいていし)

- 心膜損傷、心膜炎 (しんまくそんしょう、しんまくえん)

- 心臓・弁の仕組み

- 心臓、弁の損傷

- 心臓の仕組み

- 急性副腎皮質不全(きゅうせいふくじんひしつふぜん)

- 横隔膜の仕組み

- 気管・気管支断裂 (きかん・きかんしだんれつ)

- 特殊例 気管カニューレ抜去困難症

- 皮下気腫、縦隔気腫(ひかきしゅ、じゅうかくきしゅ)

- 神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)

- 管腔臓器 肝外胆管損傷 (かんがいたんかんそんしょう)

- 肝損傷 (かんそんしょう)

- 肺挫傷 (はいざしょう)

- 肺血栓塞栓、肺脂肪塞栓(はいけっせんそくせん、はいしぼうそくせん)

- 胃

- 胸腹部臓器の外傷と後遺障害について

- 脊髄損傷による排尿障害

- 脾臓(ひぞう)

- 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂

- 腎臓

- 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア

- 腹膜・腸間膜の障害

- 腹部臓器の外傷

- 膀胱の外傷

- 膵臓損傷 (すいぞうそんしょう)

- 膵臓損傷2

- 過換気症候群 (かかんきしょうこうぐん)

- 食道の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00