肝損傷 (かんそんしょう)

肝臓は、右上腹部に位置する体内最大の臓器です。

重さは成人で1200~1400gあり、心臓から送り出される血液量の25%に相当する1分間に

1000~1800mlの血液が流れ込んでいます。

肝臓は判明しているだけで500種類の働きをしていますが、大きくは4つの機能に要約されています。

①胆汁の生成と分泌

②炭水化物、脂肪、蛋白、ビタミンの代謝・合成・分泌・貯蔵

③胃、腸管から血液中に侵入した細菌や異物の補足

④生体異物、薬物などの代謝

人間の生命維持活動に重要な機能を果たしているのですが、5分の4を切除しても、

やがて元の大きさに戻るという他の臓器にない復元力も備えています。

交通事故では、バイクの運転者が転倒・衝突する、車やバイクに歩行者がはねられ、

腹部を強打することにより肝損傷をきたしています。

さらに、肝臓は容積が大きく、被膜が薄いことから強打で損傷を受けやすく、

腹腔内臓器の中では、もっとも損傷されることが多い臓器となっています。

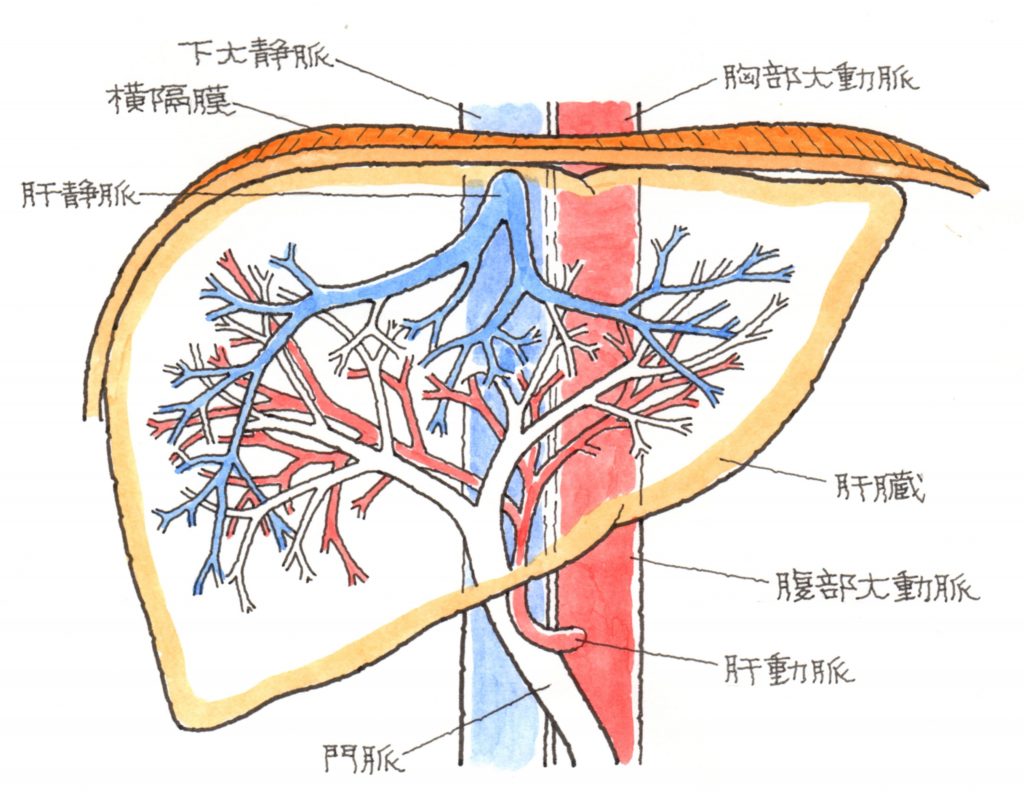

肝臓には、肝臓動脈と門脈の2つの大きな血管から血液が流入し、

静脈血は2本の肝臓静脈を通じて下大静脈に流出しています。

肝臓は血流が豊かであり、胸部大動脈や下大静脈など、太い血管と接しているところから、

損傷レベルによっては、大出血および出血性ショックが予想されるのです。

※日本外傷学会における肝損傷の分類

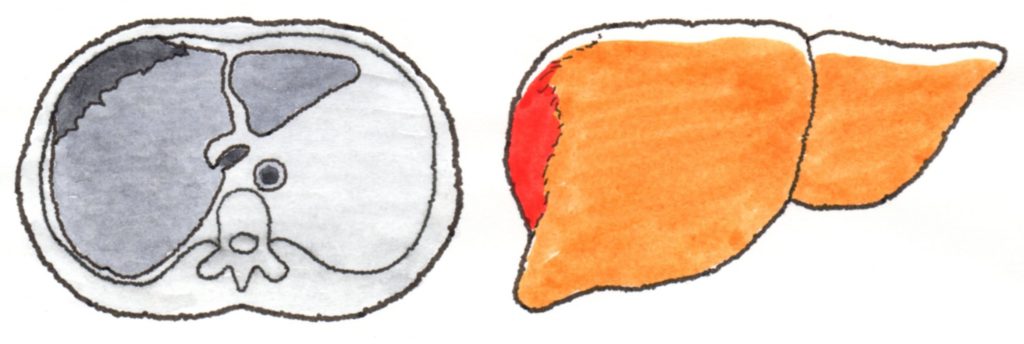

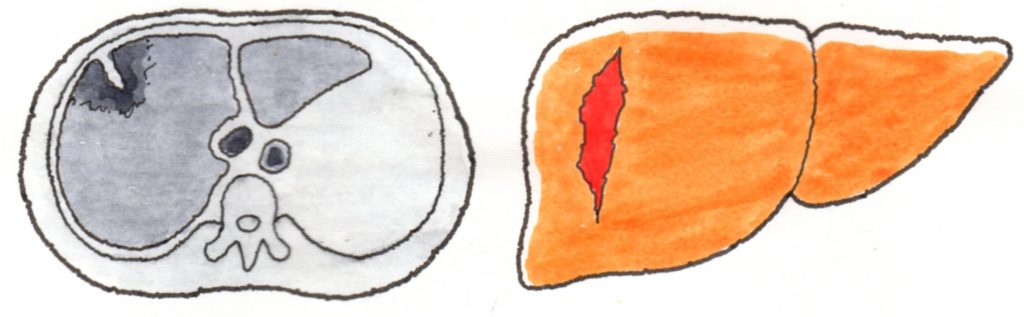

Ⅰ型 被膜下損傷

肝被膜の連続性が保たれているものであり、腹腔内出血を伴わないもの

①被膜下血腫

②中心性破裂

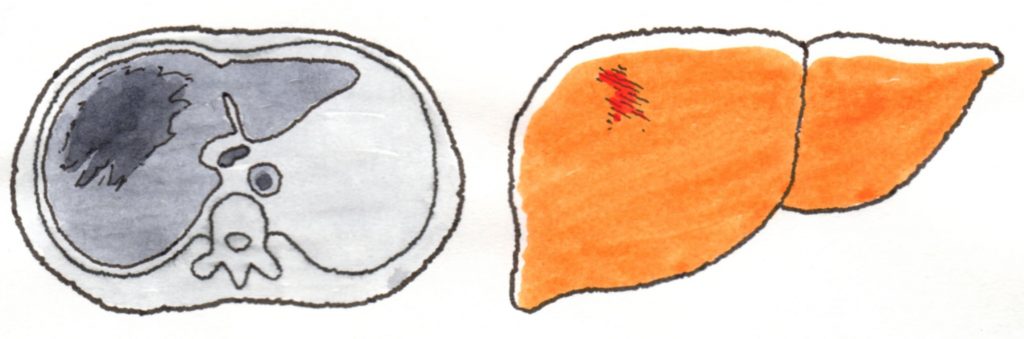

Ⅱ型 表在性損傷

深さ3㎝以内の損傷であり、深部の太い血管、胆管の損傷はなく、死腔を残さず縫合が可能なもの

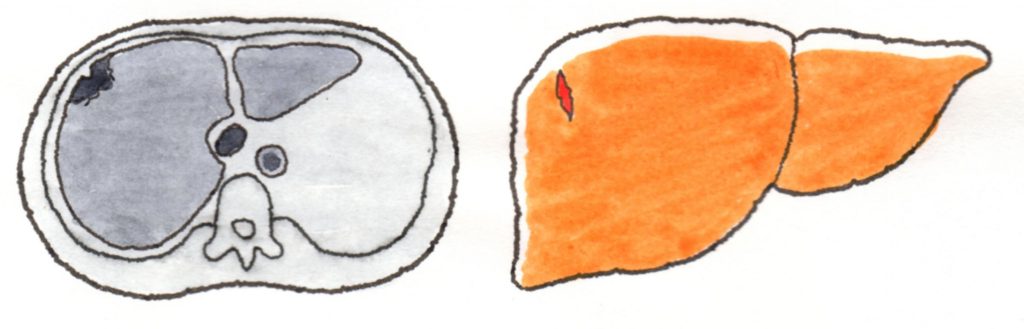

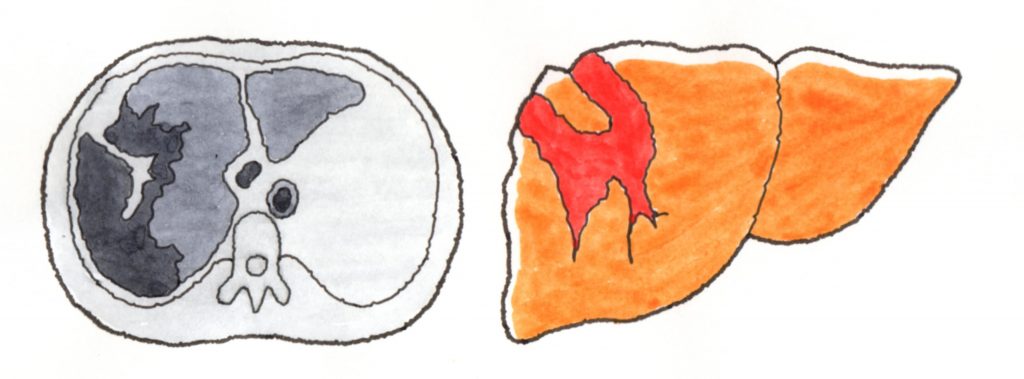

Ⅲ型 深在性損傷

深さ3cm以上の深部に達している損傷であり、単純型では、組織挫滅が少なく、

組織の壊死を伴わないもの、複雑型は、挫滅、壊死が認められ、循環動態の不安定を伴います。

①単純型

②複雑型

肝損傷における後遺障害のポイント

1)交通事故による肝損傷では、後遺障害を残しません。

2)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの単純型では、出血を止めるとともに、肝部分切除や縫合等の治療が行われています。

肝臓は、相当部分を亡失したときでも、比較的短期間で再生するところから、

術後、肝臓の機能が低下したとしても、症状固定段階では、機能は正常に回復するとされています。

Ⅲの②複雑型で、止血ができないときは、死に至るので、後遺障害の議論になりません。

関連記事はこちら

- 冠動脈の裂傷

- 副腎の損傷

- 外傷性の胃の破裂

- 外傷性大動脈解離(がいしょうせいだいどうみゃくかいり)

- 外傷性横隔膜破裂・ヘルニア

- 外傷性胸部圧迫症(がいしょうせいきょうぶあっぱくしょう)

- 外傷性食道破裂(がいしょうせいしょくどうはれつ)

- 大動脈について

- 大腸

- 大腸穿孔(せんこう)、大腸破裂

- 小腸

- 小腸穿孔(しょうちょうせんこう)

- 尿崩症(にょうほうしょう)

- 尿管、膀胱、尿道

- 尿管外傷(にょうかんがいしょう)

- 心挫傷、心筋挫傷 (しんざしょう、しんきんざしょう)

- 心肺停止(しんぱいていし)

- 心膜損傷、心膜炎 (しんまくそんしょう、しんまくえん)

- 心臓・弁の仕組み

- 心臓、弁の損傷

- 心臓の仕組み

- 急性副腎皮質不全(きゅうせいふくじんひしつふぜん)

- 横隔膜の仕組み

- 気管・気管支断裂 (きかん・きかんしだんれつ)

- 特殊例 気管カニューレ抜去困難症

- 皮下気腫、縦隔気腫(ひかきしゅ、じゅうかくきしゅ)

- 神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)

- 管腔臓器 肝外胆管損傷 (かんがいたんかんそんしょう)

- 肺挫傷 (はいざしょう)

- 肺血栓塞栓、肺脂肪塞栓(はいけっせんそくせん、はいしぼうそくせん)

- 胃

- 胆嚢損傷(たんのうそんしょう)

- 胸腹部臓器の外傷と後遺障害について

- 脊髄損傷による排尿障害

- 脾臓(ひぞう)

- 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂

- 腎臓

- 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア

- 腹膜・腸間膜の障害

- 腹部臓器の外傷

- 膀胱の外傷

- 膵臓損傷 (すいぞうそんしょう)

- 膵臓損傷2

- 過換気症候群 (かかんきしょうこうぐん)

- 食道の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00