膵臓損傷 (すいぞうそんしょう)

膵臓の働き

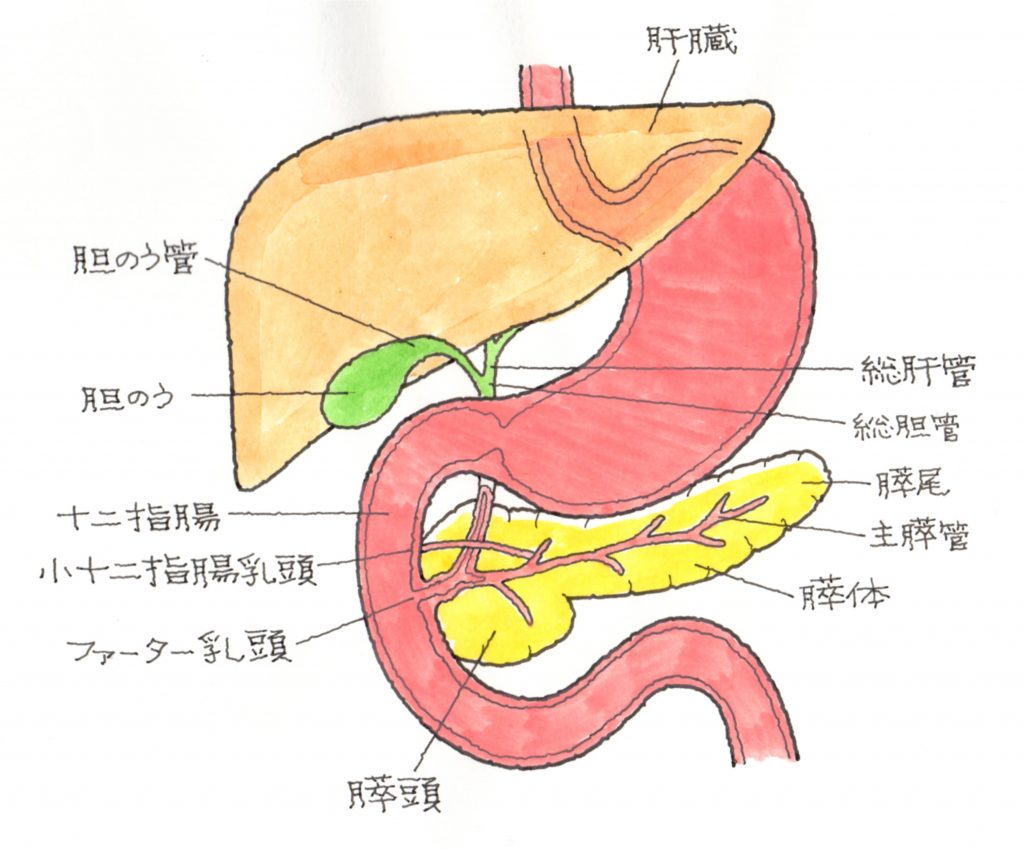

膵臓はおたまじゃくしのような形で、胃の後ろに位置する長さ15cmの臓器で、

消化液を分泌する外分泌機能とホルモンを分泌する内分泌機能の2つの機能を有しています。

膵液は、膵管を通して十二指腸内へ送られ、糖質を分解するアミラーゼ、

たんぱく質を分解するトリプシン、脂肪を分解するリパーゼなどの消化酵素、

核酸の分解酵素を含んでいます。

また、膵臓のランゲルハンス島細胞からは、ブドウ糖の代謝に必要なインスリン、

グルカゴン、ソマトスタチンなどのホルモンが分泌されています。

インスリンは、血液中のブドウ糖によりエネルギーを作るのですが、インスリンの不足、

働きが弱くなると肝臓・筋肉・脂肪組織などの臓器でブドウ糖の利用や取り込みが低下し、

血中のブドウ糖が増えることになり、血液中の血糖値が高くなります。

逆に、血液中の糖が低下すると、グルカゴンが分泌され、

肝臓に糖を作らせて血糖値を上昇させます。

インスリンとグルカゴンによって、血液中のブドウ糖の量が一定になるように

調節されているのです。

膵臓は、食物を消化し、ホルモンによって糖をエネルギーに変えるという、

2つの働きを調節する役割を果たしているのです。

膵臓は胃の後面の後腹膜腔に位置しており、前方向からの外力では、損傷されにくい臓器です。

損傷を受けたとしても初期に診断することは難しく、膵臓液が腹腔内に漏れて激しい

腹痛を訴えるようになってから膵臓損傷が疑われています。

とは言え、日本では、交通事故による膵臓の損傷が増加しています。

バイク、ワンボックスの軽四輪では、ダッシュボードやハンドルなどで

腹部を強打することにより、損傷しているのです。

事故直後は、おへその上部に、軽度の痛みを訴えるのみですが、

時間の経過で、痛みは強くなり、背部痛、吐き気を訴え、実際に嘔吐することもあります。

血液検査により、膵臓の酵素の1つ、アミラーゼの血中濃度がチェックされています。

一度正常化した値が、再び上昇するときには、膵臓損傷が疑われます。

主膵管損傷を伴う膵臓損傷は、造影CTにより診断されています。

所見が明確でないときは、12時間後に再度、造影CTを行うか、

内視鏡的逆行性膵胆管造影が実施され、確定診断がなされています。

主膵管損傷を伴う膵臓損傷に対しては、膵臓摘除術が選択されています。

関連記事はこちら

- 冠動脈の裂傷

- 副腎の損傷

- 外傷性の胃の破裂

- 外傷性大動脈解離(がいしょうせいだいどうみゃくかいり)

- 外傷性横隔膜破裂・ヘルニア

- 外傷性胸部圧迫症(がいしょうせいきょうぶあっぱくしょう)

- 外傷性食道破裂(がいしょうせいしょくどうはれつ)

- 大動脈について

- 大腸

- 大腸穿孔(せんこう)、大腸破裂

- 小腸

- 小腸穿孔(しょうちょうせんこう)

- 尿崩症(にょうほうしょう)

- 尿管、膀胱、尿道

- 尿管外傷(にょうかんがいしょう)

- 心挫傷、心筋挫傷 (しんざしょう、しんきんざしょう)

- 心肺停止(しんぱいていし)

- 心膜損傷、心膜炎 (しんまくそんしょう、しんまくえん)

- 心臓・弁の仕組み

- 心臓、弁の損傷

- 心臓の仕組み

- 急性副腎皮質不全(きゅうせいふくじんひしつふぜん)

- 横隔膜の仕組み

- 気管・気管支断裂 (きかん・きかんしだんれつ)

- 特殊例 気管カニューレ抜去困難症

- 皮下気腫、縦隔気腫(ひかきしゅ、じゅうかくきしゅ)

- 神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)

- 管腔臓器 肝外胆管損傷 (かんがいたんかんそんしょう)

- 肝損傷 (かんそんしょう)

- 肺挫傷 (はいざしょう)

- 肺血栓塞栓、肺脂肪塞栓(はいけっせんそくせん、はいしぼうそくせん)

- 胃

- 胆嚢損傷(たんのうそんしょう)

- 胸腹部臓器の外傷と後遺障害について

- 脊髄損傷による排尿障害

- 脾臓(ひぞう)

- 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂

- 腎臓

- 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア

- 腹膜・腸間膜の障害

- 腹部臓器の外傷

- 膀胱の外傷

- 膵臓損傷2

- 過換気症候群 (かかんきしょうこうぐん)

- 食道の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00