大動脈について

大動脈とは、体の中心に位置する血液が流れる最も太い動脈のパイプです。

血液の出所は心臓で、心臓は胸の中央部にあり、こぶし大の筋肉でできた袋です。

心臓は脈に合わせて大きく膨らむ、小さく萎むを繰り返して、

袋の中にある血液を体に押し出しているのですが、押し出された血液は、

最初に大動脈に流れ出ます。

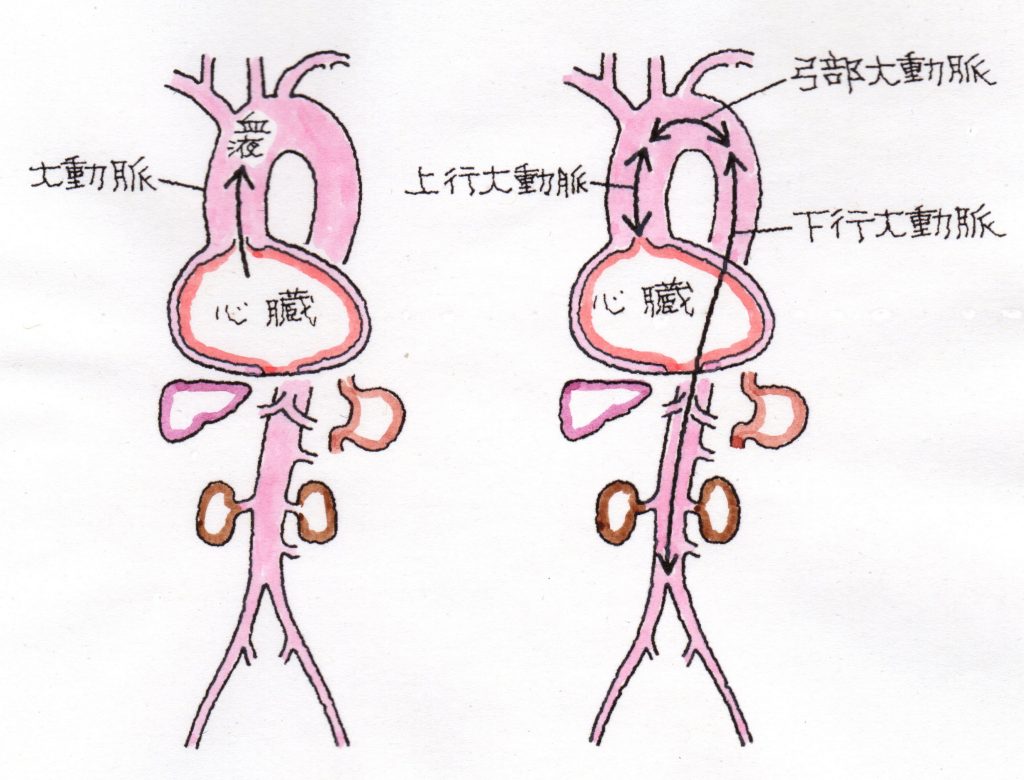

心臓から押し出された血液は、まず、上行大動脈、頭の方に向かって流れ、

弓部大動脈、頚部の下で弓を描き、その後、脊椎の左側、心臓の後ろを通過して、

下行大動脈、足の方に流れていきます。

血液の中には酸素と栄養が含まれており、酸素と栄養が体の隅々まで行きわたることで、

我々は生命活動を営んでいます。

2)大動脈の枝

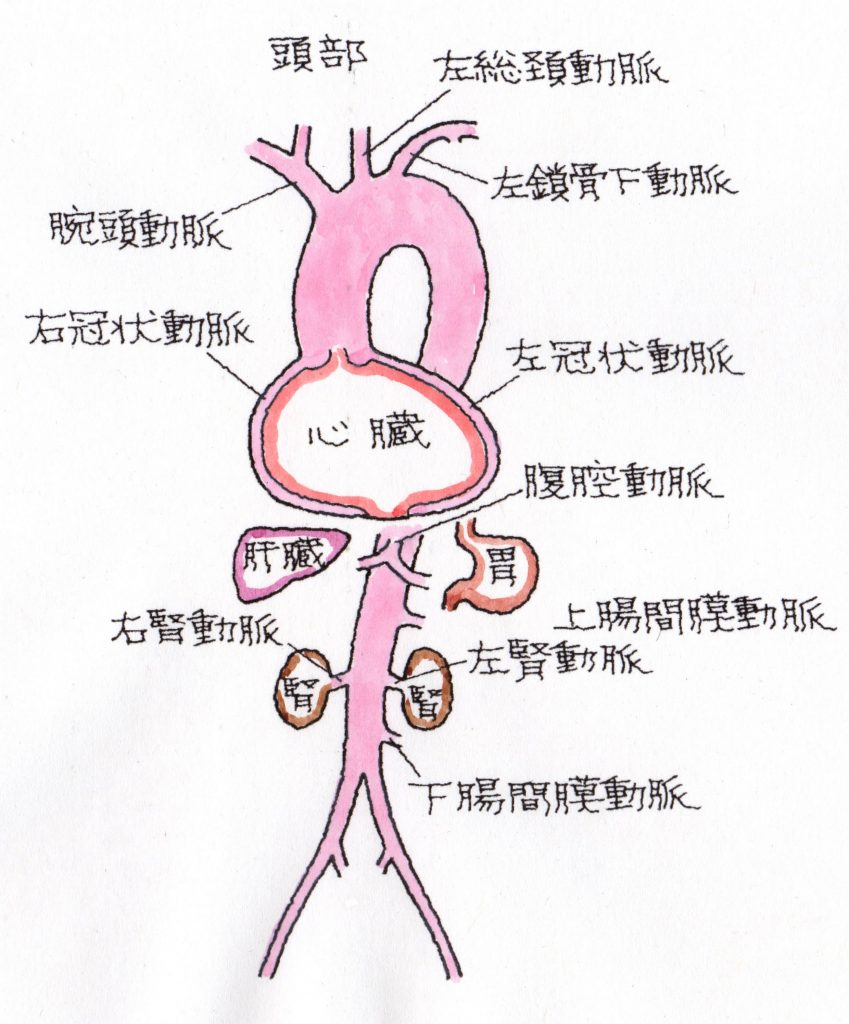

大動脈は途中でいろいろな場所に枝を出して身体に血液を供給しています。

まず、心臓の筋肉に血液を送る枝を出します。

この枝は冠状動脈と呼ばれ、左右に2本走行しています。

冠状動脈は、狭心症や心筋梗塞の原因となる血管です。

弓部大動脈、大動脈が頚部の下で弓状を描く部分では、腕頭動脈、左総頚動脈、

左鎖骨下動脈の3つの枝を出しています。そして、足に向かう途中で脊髄に枝を出しています。

腹部に走行する腹腔動脈は、胃、肝臓、膵臓、脾臓に血液を供給する枝、上腸間膜動脈は、

小腸、大腸に、左右の腎動脈は、左右の腎臓に、下腸間膜動脈は大腸、骨盤に血液を供給しており、

最後に、臍部で左右の足に行く枝に分かれています。

3)大動脈の壁の構造

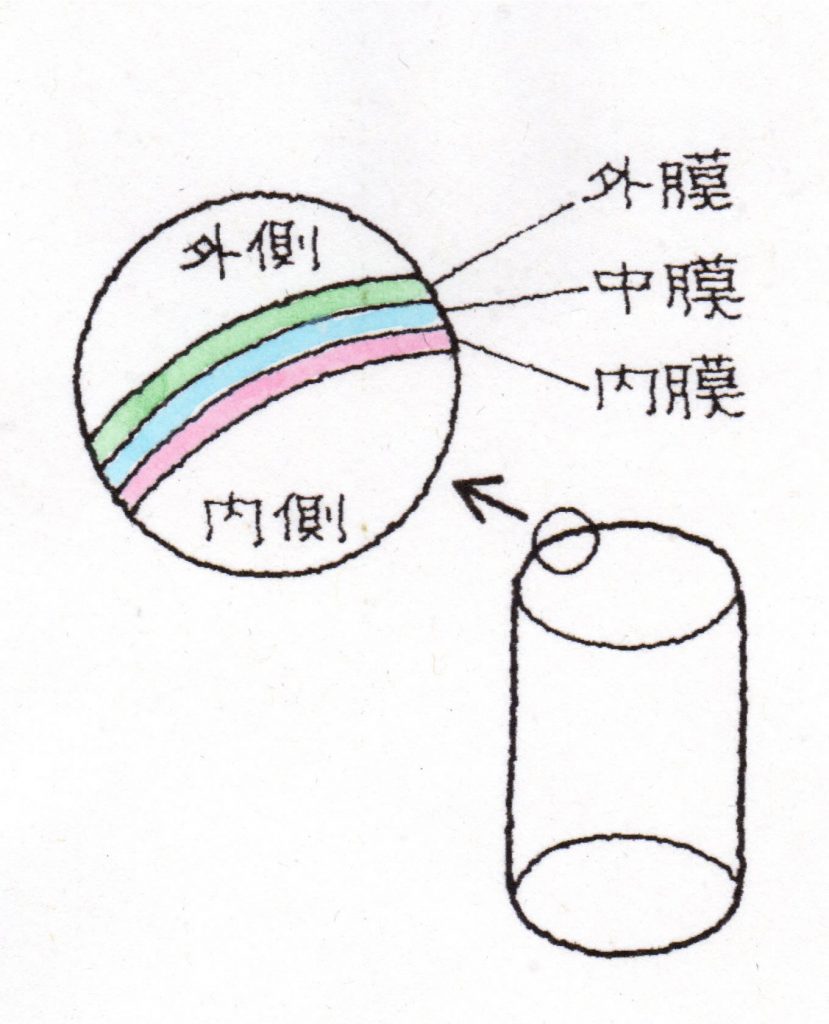

大動脈はパイプ状構造ですが、その壁は1枚ではなく、3層構造となっています。

血液に接する内側から、内膜/中膜/外膜と呼ばれています。

内膜は、内皮細胞が敷き詰められた構造となっており、ベッドで言えばベッドパッド、

中膜は、血管の壁が膨張・収縮するのを支える、弾性線維、筋肉であり、

ベッドに例えれば、スプリングマットのような構造、そして、外膜は血管壁を外部から守る

線維構造となっています。

関連記事はこちら

- 冠動脈の裂傷

- 副腎の損傷

- 外傷性の胃の破裂

- 外傷性大動脈解離(がいしょうせいだいどうみゃくかいり)

- 外傷性横隔膜破裂・ヘルニア

- 外傷性胸部圧迫症(がいしょうせいきょうぶあっぱくしょう)

- 外傷性食道破裂(がいしょうせいしょくどうはれつ)

- 大腸

- 大腸穿孔(せんこう)、大腸破裂

- 小腸

- 小腸穿孔(しょうちょうせんこう)

- 尿崩症(にょうほうしょう)

- 尿管、膀胱、尿道

- 尿管外傷(にょうかんがいしょう)

- 心挫傷、心筋挫傷 (しんざしょう、しんきんざしょう)

- 心肺停止(しんぱいていし)

- 心膜損傷、心膜炎 (しんまくそんしょう、しんまくえん)

- 心臓・弁の仕組み

- 心臓、弁の損傷

- 心臓の仕組み

- 急性副腎皮質不全(きゅうせいふくじんひしつふぜん)

- 横隔膜の仕組み

- 気管・気管支断裂 (きかん・きかんしだんれつ)

- 特殊例 気管カニューレ抜去困難症

- 皮下気腫、縦隔気腫(ひかきしゅ、じゅうかくきしゅ)

- 神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)

- 管腔臓器 肝外胆管損傷 (かんがいたんかんそんしょう)

- 肝損傷 (かんそんしょう)

- 肺挫傷 (はいざしょう)

- 肺血栓塞栓、肺脂肪塞栓(はいけっせんそくせん、はいしぼうそくせん)

- 胃

- 胆嚢損傷(たんのうそんしょう)

- 胸腹部臓器の外傷と後遺障害について

- 脊髄損傷による排尿障害

- 脾臓(ひぞう)

- 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂

- 腎臓

- 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア

- 腹膜・腸間膜の障害

- 腹部臓器の外傷

- 膀胱の外傷

- 膵臓損傷 (すいぞうそんしょう)

- 膵臓損傷2

- 過換気症候群 (かかんきしょうこうぐん)

- 食道の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00