腹部臓器の外傷

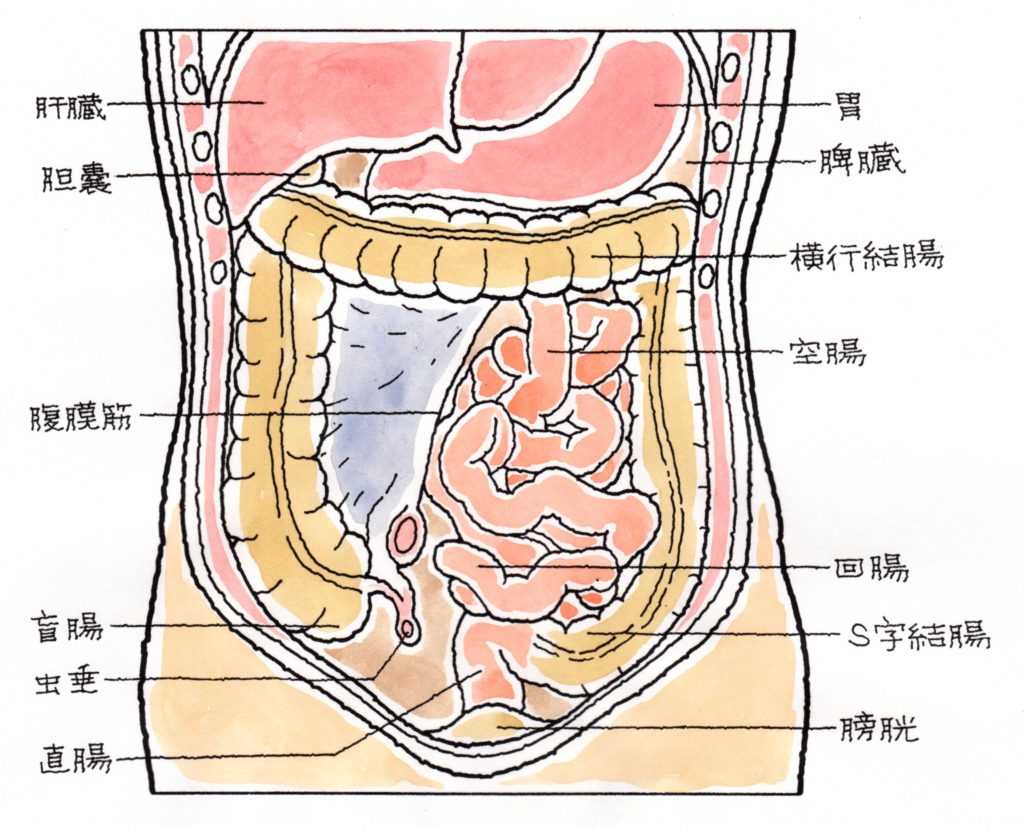

腹部の臓器は、実質臓器と管腔臓器の2種類に分類されています。

肝臓、腎臓、膵臓、脾臓、胆嚢は、中味がシッカリと詰まった実質臓器であり、

胃、一二指腸、小腸、大腸などの、消化管は管腔臓器と呼ばれています。

交通事故では、腹部が強い衝撃を受ける鈍的外傷により、実質臓器や管腔臓器が損傷しています。

バイクの運転者が転倒・衝突する、車やバイクに歩行者がはねられるものが大多数で、

腹部外傷の43%は、交通事故受傷を原因としています。

ナイフや拳銃による鋭的外傷に比較すると、損傷の範囲が大きいのが特徴です。

腹部内臓の外傷では、まず出血しているか?

どこで出血しているか? これらの検証が重要です。

中心的役割を果たすのは、腹部超音波検査と造影剤を用いたCT検査です。

腹部超音波検査は、ベッドサイドでできる、器具を当てるだけの検査で、痛みを伴いません。

数十秒の検査時間で、腹腔内に出血があるかないかを調べることができます。

出血しているときは、繰り返し腹部超音波検査を行うことによって、

出血が増えてくるかどうかを調べることもできます。

しかし、エコー検査では、出血源を探し当てることが困難です。

したがって、出血が増えてくるときは、造影剤を用いたCT検査を追加します。

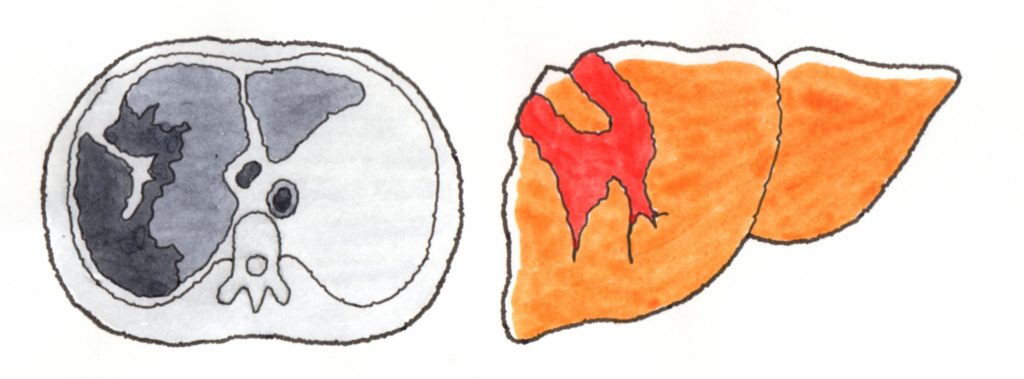

CT検査であれば、腹部超音波検査と比較して腹部や背部の深部まで観察が可能で、

造影剤を用いることによって出血の勢いも描出することができます。

最近のMDCTは、30秒程度の検査時間で、腹部内臓の外傷を詳細に描出することが可能であり、

腹部の外傷の診断に大きく貢献しています。

1)実質臓器損傷の治療

実質臓器は、衝撃によって破裂することがあり、ほとんどで、損傷部分からの出血を伴います。

それぞれの臓器は、肝臓は胆汁、腎臓は尿、膵臓は膵液などの体液を作っており、

実質臓器の損傷部分から、これらの体液が腹部に漏れ出すことがあります。

出血や体液が腹部に漏出すると腹膜炎を発症します。

実質臓器の損傷部からの出血や体液の漏出は、致命傷になることもあり、

緊急的な治療を要します。

治療の中心は出血と体液漏出の制御ですが、手術による外科的治療と、

カテーテル治療があります。実質臓器損傷の手術は、損傷部分からの出血を糸で縛る、

破裂した組織を縫合することで止血する、体液の漏出部分を修復するなどが行われています。

組織の損傷が強く、いずれの方法でも止血や修復が難しいときは、部分切除術が行われます。

できるだけ臓器を残す温存手術が望ましいですが、損傷が著しいときは、全摘術が選択されます。

出血量が大量で、止血機能が破綻して、血が止まらないときは、オペを中止し、

大量の手術用ガーゼで出血部分を圧迫止血した状態で、集中治療室に収容されます。

輸血、保温など、止血機能を回復させる処置を行い、手術が再開されています。

これは、ダメージコントロール手術と呼ばれています。

カテーテル治療は、軽傷から中等症での適応となります。

出血の制御では、体外からカテーテルを出血源近くまで挿入し、カテーテルから止血用の

塞栓物質を注射して、血管の中から血管を詰めて止血する方法で、経動脈的塞栓術、

TAEと呼ばれます。

体液の漏出に関しては、貯留した体液を体外から針を刺して体外に誘導する方法があります。

これによって、自然治癒を促す方法であり、経皮的穿刺ドレナージ術と呼ばれています。

2)管腔臓器損傷の治療

管腔臓器は、衝撃によって内腔の圧力が急上昇し、破裂することがあります。

そうなると、破裂部から食物や便などの内容物が漏れ出します。

内容物が腹腔内に漏出すると、強い腹膜炎を起こし、放置すると致命傷となります。

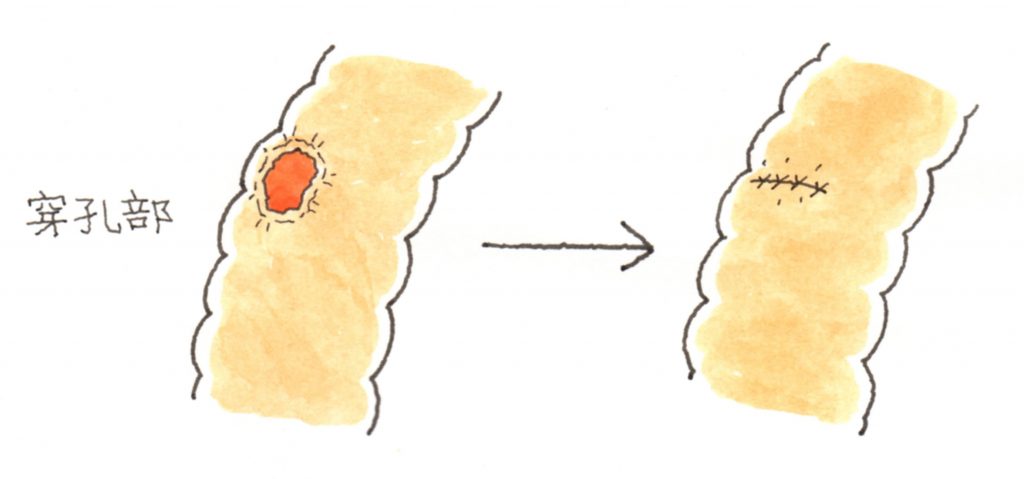

管腔臓器損傷の治療法は、原則として外科的手術が選択されています。

治療の要点は、損傷部を修復する、汚染物質を体外に排出することです。

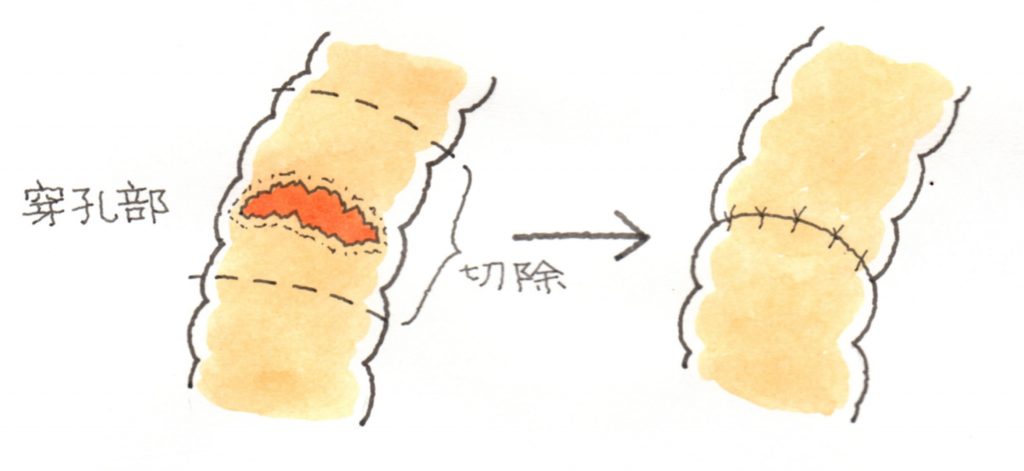

管腔臓器損傷の手術方法は、損傷部位により異なります。

胃や小腸損傷では、破裂部分を縫合する、挫滅部分を除去して再度、吻合します。

一二指腸損傷や大腸損傷も、破裂部分が小さく、挫滅が少ないときは、

縫合術ですが、炎症や挫滅が強いときは、複雑な手術が選択されています。

一二指腸には、胆汁と膵液が分泌されています。

胆汁と膵液は、蛋白や脂肪の消化酵素として働くために、

組織の修復を著しく阻害することになります。よって十二指腸損傷の重症型では、

複雑な手術が必要になります。

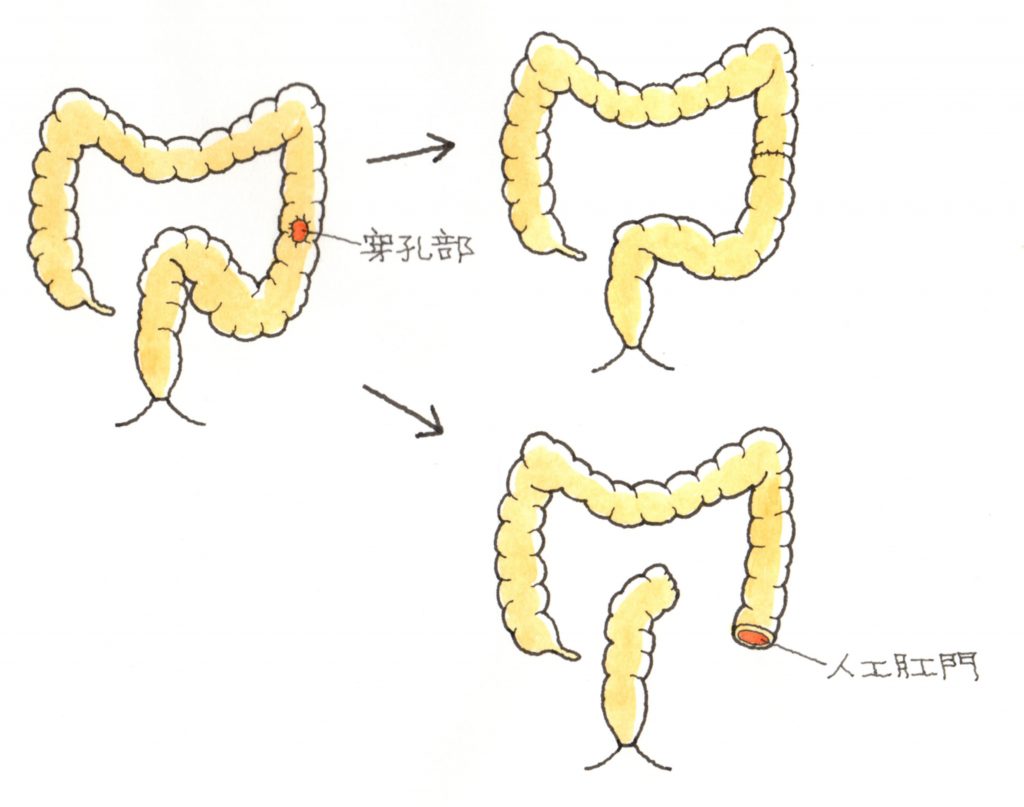

大腸損傷は、腸内容物が糞便であるので、細菌による腹膜炎が最も強くなります。

細菌性腹膜炎は、細菌が血管内に侵入し、全身を循環し、敗血症を起こしやすくなります。

敗血症で血圧が下がりすぎたショック状態では、大腸の破裂部分を切除して再度吻合しても、

吻合部が閉じないことがあり、再度、糞便が漏出、腹膜炎が悪化し、

それが致命傷になることがあります。

悪循環を断ち切る必要から、破裂部を体外に引き出し、一時的に人工肛門とするオペが行われます。

まず、人工肛門を作成し、その後、体力が回復した時点で、通常の修復術が行われます。

これは、二期手術、ダメージコントロール術と呼ばれています。

関連記事はこちら

- 冠動脈の裂傷

- 副腎の損傷

- 外傷性の胃の破裂

- 外傷性大動脈解離(がいしょうせいだいどうみゃくかいり)

- 外傷性横隔膜破裂・ヘルニア

- 外傷性胸部圧迫症(がいしょうせいきょうぶあっぱくしょう)

- 外傷性食道破裂(がいしょうせいしょくどうはれつ)

- 大動脈について

- 大腸

- 大腸穿孔(せんこう)、大腸破裂

- 小腸

- 小腸穿孔(しょうちょうせんこう)

- 尿崩症(にょうほうしょう)

- 尿管、膀胱、尿道

- 尿管外傷(にょうかんがいしょう)

- 心挫傷、心筋挫傷 (しんざしょう、しんきんざしょう)

- 心肺停止(しんぱいていし)

- 心膜損傷、心膜炎 (しんまくそんしょう、しんまくえん)

- 心臓・弁の仕組み

- 心臓、弁の損傷

- 心臓の仕組み

- 急性副腎皮質不全(きゅうせいふくじんひしつふぜん)

- 横隔膜の仕組み

- 気管・気管支断裂 (きかん・きかんしだんれつ)

- 特殊例 気管カニューレ抜去困難症

- 皮下気腫、縦隔気腫(ひかきしゅ、じゅうかくきしゅ)

- 神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)

- 管腔臓器 肝外胆管損傷 (かんがいたんかんそんしょう)

- 肝損傷 (かんそんしょう)

- 肺挫傷 (はいざしょう)

- 肺血栓塞栓、肺脂肪塞栓(はいけっせんそくせん、はいしぼうそくせん)

- 胃

- 胆嚢損傷(たんのうそんしょう)

- 胸腹部臓器の外傷と後遺障害について

- 脊髄損傷による排尿障害

- 脾臓(ひぞう)

- 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂

- 腎臓

- 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア

- 腹膜・腸間膜の障害

- 膀胱の外傷

- 膵臓損傷 (すいぞうそんしょう)

- 膵臓損傷2

- 過換気症候群 (かかんきしょうこうぐん)

- 食道の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00