外傷性大動脈解離(がいしょうせいだいどうみゃくかいり)

大動脈解離とは、大動脈解離は身体の中で一番太い大動脈が裂ける病気で、

血管が破裂してショック症状を引き起こす、身体に酸素や栄養が供給されない

緊急事態が一瞬のうちに起こります。

病院に到着前に50%の人が亡くなると言われており、致死率の高い、

緊急性を要する外傷です。

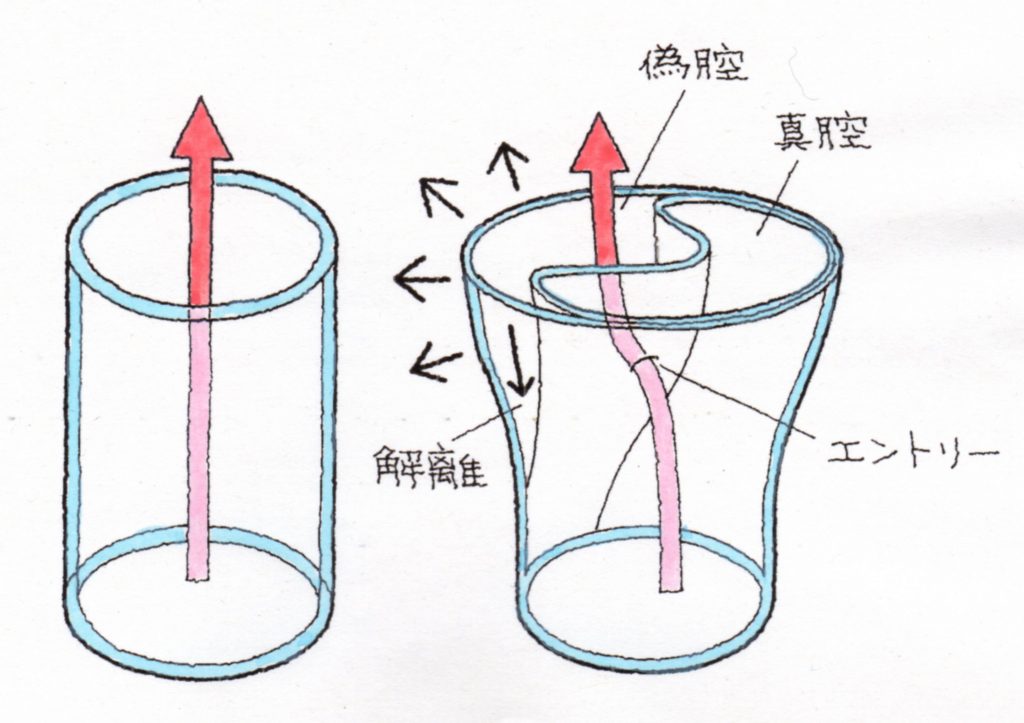

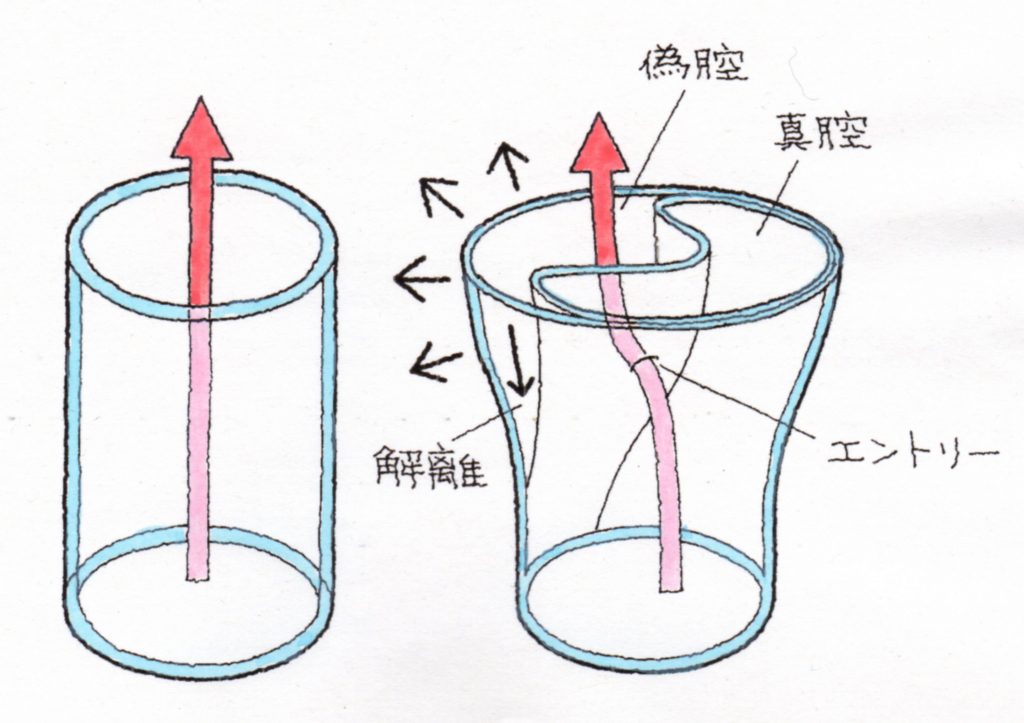

大動脈が縦裂きになった状態を大動脈解離と言います。

縦裂きとは具体的には、内膜のどこかに傷ができ、本来、

血液が流れるべき血管の内側から内膜の傷を通して内膜の外に血液が流出し、

内膜と外膜が中膜のレベルで剥がれ、裂けてしまう状態のことを言い、

解離とは剥がれて、裂けることです。

血液が流れるべきでない場所、偽腔または解離腔にも、血液の流れや溜まりが生じます。

内膜にできた穴をエントリーと言います。

剥がれた内膜のヒラヒラはフラップと呼ばれています。

大動脈解離のCT 画像

上行大動脈が解離によってフラップで2分されており大動脈が拡大しています。

約70%が高血圧を原因としており、その他には、外傷性、血管の病気、妊娠、

大動脈2尖弁の先天的異常がありますが、ここでは外傷性について説明します。

高所からの転落や、交通事故のハンドル外傷など、胸部に大きな衝撃が加えられたとき、

大動脈に間接的に衝撃が加わって解離を生じると想定されています。

血管が裂けているときは、裂けている部分に強烈な痛みを発症します。

胸の血管では胸痛、背中なら背部痛、腰の部分では腰痛が生じるのですが、

突き刺すような、ときに張り裂けるような強い痛みを生じると表現されています。

痛みは血管の裂けが止まると消失しますが、引き続き、予断を許せない問題が起こります。

①大動脈破裂

解離した大動脈の壁は外膜だけで保たれていますが、外膜は圧がかかると膨らみやすく、

大動脈瘤を形成、破れて破裂することがあります。

破裂、大出血をきたすと、急激に血圧が下がりショック症状を示します。

心臓の周囲に血液が溜まると、心タンポナーデとなり、心臓の動きを妨げ、

放置すれば死に至ります。

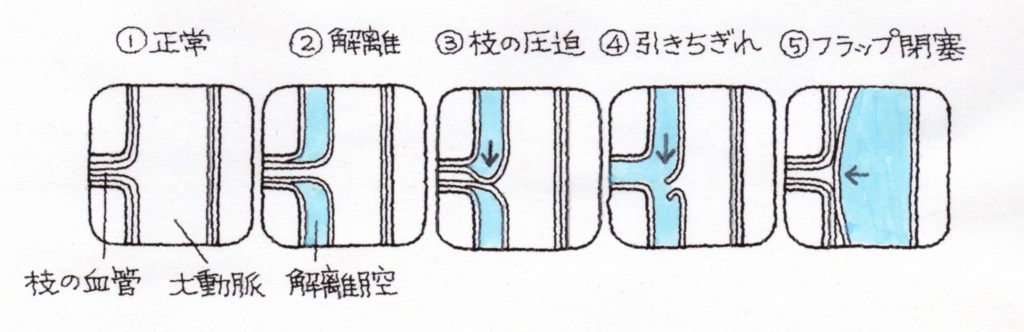

②臓器障害

大動脈解離が枝別れ部分に生じると、枝別れ部分が解離腔によって圧迫され、

狭窄や閉塞することが予想されます。さらに、その枝別れ部分が引きちぎられ、

枝への血流が不良となります。

また枝別れ部分に解離がなくても、他の部分の解離により枝別れ部分が閉塞され、

枝の血流が不良となることもあります。大動脈解離により、頭部の血管が閉塞されると

脳梗塞となり、冠状動脈の閉塞は心筋梗塞となります。どの枝の血流が不良になっても、

命にかかわる症状となります。

③大動脈弁の閉鎖不全

大動脈の始まりは心臓の出口ですが、ここには心臓から出た血液が、再び、

心臓に戻ることなく、血液の流れを一方向にするための大動脈弁があります。

大動脈の解離が根元まで進行すると、この弁の枠が壊れ、大動脈弁が閉じなくなり、

一度、心臓から大動脈に出た血液が心臓に逆流することも予想されます。

これを大動脈弁閉鎖不全と呼び、心臓には急激な負担がかかり、急性心不全状態となります。

身体の血液の循環は不良となり、重症例では、急激に血圧が低下し、ショック状態を引き起こします。

大動脈解離の主たる治療は、血圧を下げる療法と、手術療法があります。

①血圧を下げる治療

大動脈解離の被害者に、最初に実施される治療方法です。

確実に血圧を下げる必要から、点滴で薬剤が投与され、急性期を過ぎると内服薬で

血圧をコントロールしていきます。100~120mmHg 以下がコントロールの目標とされています。

②手術、人工血管置換術

手術では解離した大動脈を人工血管で取り換えるのが一般的ですが、

解離した大動脈をすべて人工血管で取り換えようとすると、身体への負担が大き過ぎて、

逆に死に至ることも予想されます。

そこで,人工血管置換術では、内膜の傷の場所、解離の広がり、解離した血管の太さ、

枝への血液の流れ、被害者の状態等を総合的に勘案して手術する場所を決定しています。

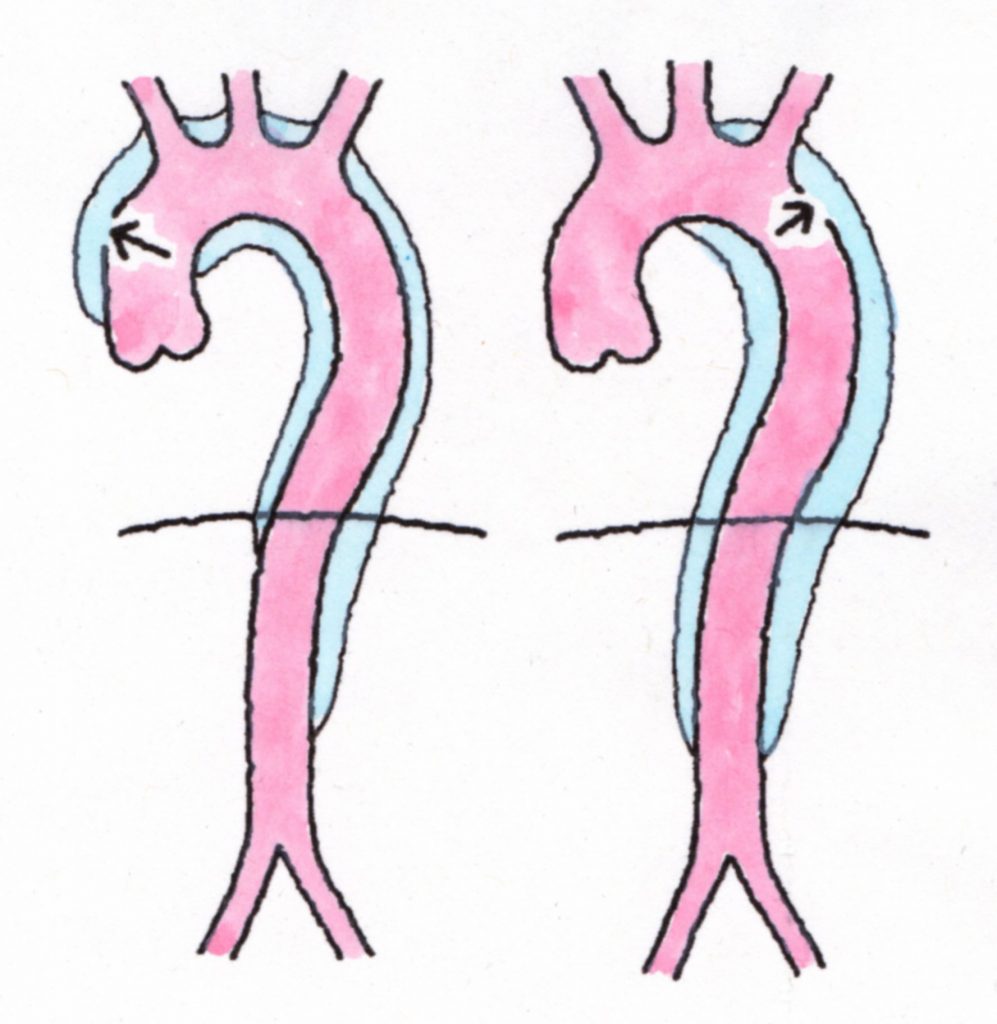

下左のイラストですが、上行大動脈に解離があるときは、上行大動脈に解離が無いときに

比較して致死率が高いと言われています。

これは上行大動脈に位置する解離では、心臓や頭部に行く血管、大動脈弁などが巻き込まれ、

規模の大きい合併症が起こりやすく、また解離した部分が容易に拡大して破裂する危険性が

高いためです。上記の理由で、上行大動脈を巻き込んだ大動脈解離は、

緊急手術が実施されています。

一方、上行大動脈に解離がないときは、下行大動脈が解離しています。

下行大動脈の解離は大動脈の拡大が上行大動脈に比べて穏やかであり、

破裂の危険も少なく緊急で手術を行うよりも、まず、血圧を下げる治療で経過を観察、

手術を行わないことが一般的です。

しかし、大動脈からお腹の臓器に行く血管に問題が生じているときは、手術が考慮されています。

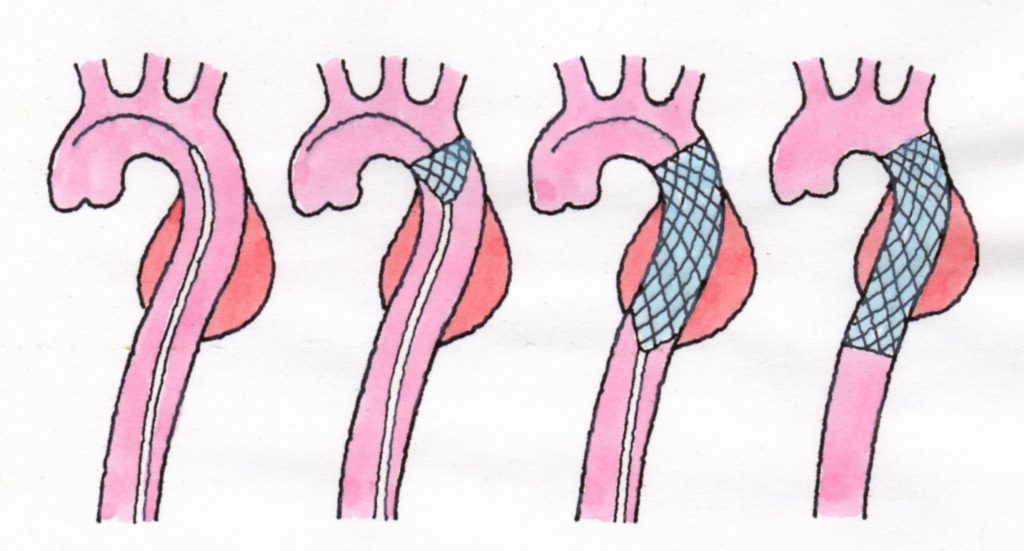

大動脈解離の新しい治療、ステントグラフト

血管が膨らんだ形の大動脈瘤では、大動脈の中を内貼りする人工血管、ステントグラフトを

血管の中から挿入し、血管を大動脈瘤と隔離するカテーテル治療が一般に行われるようになりました。

同様の手法を大動脈解離にも用いる治療が始まっています。

足の付け根を5 ㎝ほど切開、皮膚下の動脈を露出させ、

細いさやの中に縮込めた針金のついた人工血管、ステントグラフトを動脈の中に挿入、

解離した大動脈の中まで進めます。

ここでさやを引き抜き、さやの中に入っていたステントで大動脈の壁を内貼りします。

ステントの入ったさやを解離した大動脈の中に進め、さやを引き抜き、ステントを解離した

大動脈の中で広げ、解離のエントリーを内側から塞ぎ、解離の進展を止めます。

外傷性大動脈解離における後遺障害のポイント

1)大動脈解離では、真腔と偽腔が交通している偽腔開存型が多いのですが、

偽腔に流入した血液が比較的短期間で血栓・器質化し、偽腔に血流のない偽腔閉塞型と

なることがあります。

偽腔閉塞型では、解離部の線維化が完成すると、解離部は正常な血管壁よりむしろ強靱となり、

破裂する危険はなくなると考えられており、後遺障害の認定はありません。

2)偽腔開存型を残しているものは、11級10号、

ピラピラの偽腔開存型を残しているものは、大動脈径の拡大を避けるという観点から、

血圧の急激な上昇をもたらすような重労働は制限されることになり、

労務に一定の制限が認められ、11級10号が認定されています。もっとも、

日常生活や通常の労働に制限が生じることはありません。

関連記事はこちら

- 冠動脈の裂傷

- 副腎の損傷

- 外傷性の胃の破裂

- 外傷性横隔膜破裂・ヘルニア

- 外傷性胸部圧迫症(がいしょうせいきょうぶあっぱくしょう)

- 外傷性食道破裂(がいしょうせいしょくどうはれつ)

- 大動脈について

- 大腸

- 大腸穿孔(せんこう)、大腸破裂

- 小腸

- 小腸穿孔(しょうちょうせんこう)

- 尿崩症(にょうほうしょう)

- 尿管、膀胱、尿道

- 尿管外傷(にょうかんがいしょう)

- 心挫傷、心筋挫傷 (しんざしょう、しんきんざしょう)

- 心肺停止(しんぱいていし)

- 心膜損傷、心膜炎 (しんまくそんしょう、しんまくえん)

- 心臓・弁の仕組み

- 心臓、弁の損傷

- 心臓の仕組み

- 急性副腎皮質不全(きゅうせいふくじんひしつふぜん)

- 横隔膜の仕組み

- 気管・気管支断裂 (きかん・きかんしだんれつ)

- 特殊例 気管カニューレ抜去困難症

- 皮下気腫、縦隔気腫(ひかきしゅ、じゅうかくきしゅ)

- 神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)

- 管腔臓器 肝外胆管損傷 (かんがいたんかんそんしょう)

- 肝損傷 (かんそんしょう)

- 肺挫傷 (はいざしょう)

- 肺血栓塞栓、肺脂肪塞栓(はいけっせんそくせん、はいしぼうそくせん)

- 胃

- 胆嚢損傷(たんのうそんしょう)

- 胸腹部臓器の外傷と後遺障害について

- 脊髄損傷による排尿障害

- 脾臓(ひぞう)

- 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂

- 腎臓

- 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア

- 腹膜・腸間膜の障害

- 腹部臓器の外傷

- 膀胱の外傷

- 膵臓損傷 (すいぞうそんしょう)

- 膵臓損傷2

- 過換気症候群 (かかんきしょうこうぐん)

- 食道の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00