心挫傷、心筋挫傷 (しんざしょう、しんきんざしょう)

心挫傷は、前胸部表面部に対する強い衝撃で発症しています。

野球のボール、ホッケーのパックの直撃を胸に受ける、ベンチプレス中にバーを自分の胸の上に

落下させた、交通事故では、肋骨骨折など、心臓に近い部位に、強度の打撃が加わったときに、

前胸部に受けた強い衝撃が心筋に伝道することによって起こると想定されています。

前胸部表面部に対する強い衝撃により、心臓が強く圧迫された結果、心筋組織の断裂や壊死、

出血、浮腫などが生じます。

多くは、早期の治療対応で、良好な改善が得られていますが、

まれに心タンポナーデや心原性ショックなどの重い心機能障害を伴って死に至ることもあります。

胸部外傷後の胸痛や胸内苦悶が主な症状です。

重症例では、心タンポナーデや心原性ショックを合併し、頻脈、不整脈、血圧低下、

頻呼吸、四肢冷汗および冷感、頚静脈怒張=頚静脈が膨れる、意識障害などが現れます。

※胸内苦悶

心筋梗塞、狭心症等に多く現れる症状で、苦悶とは、疼痛に近く、絞扼感、圧迫感、圧搾感、

押し潰す感じ、窒息感、万力で締められる感じ、重量物を載せられた感じ、伸展感、

突き刺される感じ、焼けるような感じなどの性質をもち、呼吸が出来ない、眩暈がする、

吐気がする、胃部の重い感じ膨満感などを伴います。

※心原性ショック

急激な心機能の低下により、血圧が低下し、十分な酸素供給ができなくなり、

全身の臓器の機能が低下し、放置すると死に至る状態で、重症な急性左心不全状態です。

症状と、心電図検査、血液検査、心臓超音波検査、心臓核医学検査、心臓カテーテル検査などにより

確定診断が行われています。

心筋挫傷の治療は、急性心筋梗塞に準じます。

心電図検査で異常が認められればベッド上で安静を保ち、

酸素吸入を行って心電図の変化を厳重に監視し、不整脈に対しては抗不整脈薬を投与します。

心原性ショックに対しては、昇圧薬や強心薬の投与など、適切な薬物療法を行います。

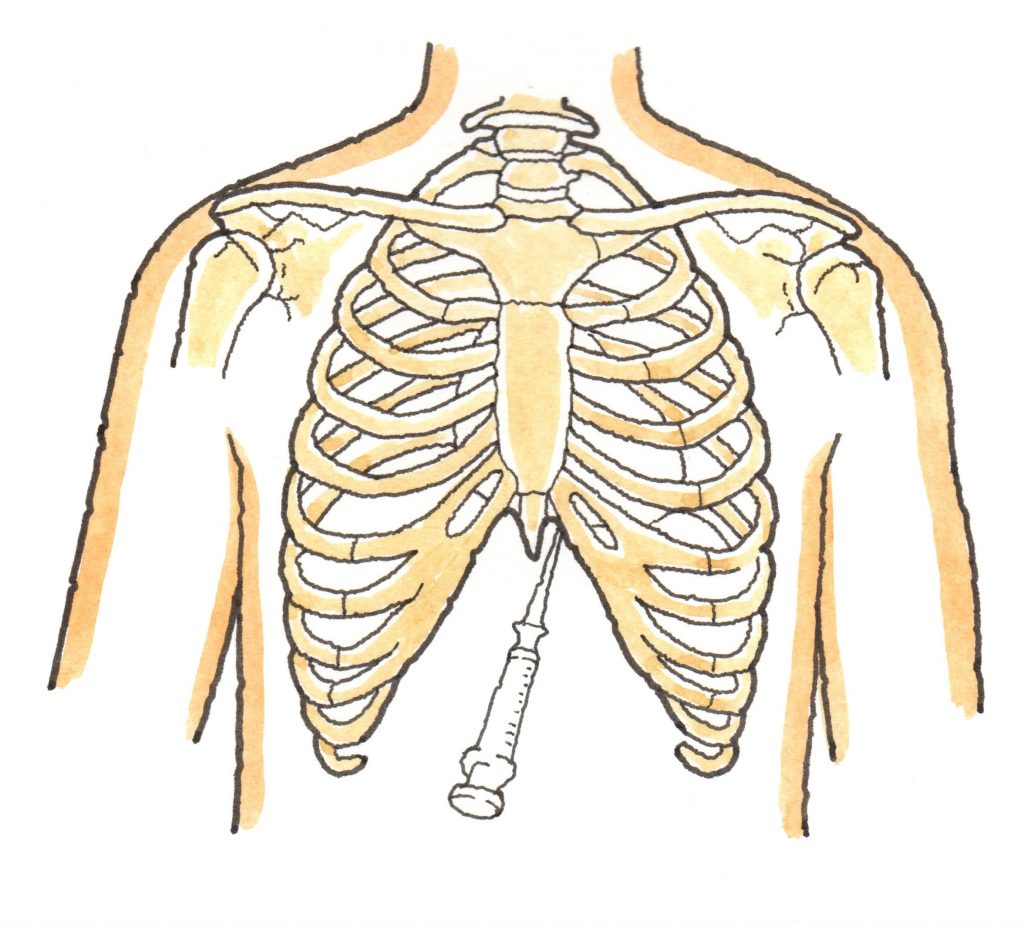

また心タンポナーデが認められれば心嚢穿刺=針をさすや心嚢ドレナージ=管を挿入して

排液するが行われ、重いショック状態であれば、機械を用いた補助循環を行います。

心嚢穿刺術(しんのうせんしじゅつ)

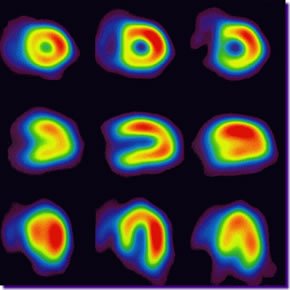

※心臓核医学検査

心臓核医学検査=心シンチとは、静脈に放射性同位元素を注射し、放出される放射線を撮影して、

放射線量をコンピューター処理して画像にし、心臓の血液の流れを映し出す検査です。

放射性同位元素、ラジオアイソトープ、RIを使用するので、シンチグラフィーとかRI検査ともいわれ、

甲状腺や肝臓、骨などの病気の検査にも用います。

心臓核医学検査には、心プール検査と心筋シンチ検査とがあります。

心臓のポンプとしての機能を調べるのには、心プール検査が行なわれ、

心臓の筋肉を養っている冠状動脈や心筋の中の細い血管などの血液の流れを調べるのには、

心筋シンチ検査が行なわれます。

心プール検査では、心臓の壁の運動や左室駆出率などの心機能がわかり、

心筋梗塞や心不全の症状の把握に役立ちます。

心筋シンチ検査では、心筋の血液の流れが描出され、心筋梗塞の有無や広がりを診断できます。

同時に負荷心電図検査を行なう事がありますが、この検査では、負荷をかけたときの心機能や、

狭心症で心筋に虚血の起こっている場所などが分かります。

心挫傷、心筋挫傷における後遺障害のポイント

1)本傷病名の後遺障害は、心筋梗塞に準じて審査されています。

症状固定は、受傷から6カ月以上を経過した時点ですが、症状固定以前に、

等級の目安を判断する左室駆出率、LVEFを紹介いたします。

心機能の程度を表す客観的指標に、心エコー検査による左室駆出率の算出があります。

(左室拡張末期容積-左室収縮末期容積×100)÷左室拡張末期容積=左室駆出率

健常人では、おおむね60%以上を示すのですが、左室駆出率が40%未満に低下しているときは、

収縮不全であり、心機能の低下は中等度以上、40%以上であれば、心機能の低下は軽度であると

判断されています。

2)心筋に壊死を残し、心機能=運動耐容能の低下が軽度と認められるものは11級10号、

心電図、血液生化学検査または画像所見で、心筋の壊死が認められることが前提です。

心機能の低下による運動耐容能の低下が軽度とは、心筋に壊死を残しているが、

身体活動に制限はなく、通常の身体活動では心筋梗塞による疲労、動悸、呼吸困難、

狭心痛を生じないと医師により認められるもので、運動耐容能がおおむね8METsを超えるもので

あり、平地を急いで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという活動に支障がないものを言い、

以下の3つの要件のいずれも満たさなければなりません。

①心機能の低下が軽度にとどまり、現在の臨床所見に将来にわたって著変がないと認められること、

②危険な不整脈が存在しないと医師により認められること、

③残存する心筋虚血が軽度にとどまると医師により認められること、

3)心筋に壊死を残し、心機能=運動耐容能の低下が中程度と認められるものは9級11号、

心電図、血液生化学検査または画像所見で、心筋の壊死が認められることが前提条件です。

心機能の低下による運動耐容能の低下が中等度とは、安静や通常の身体活動では支障を生じないが、

通常の身体活動より強い身体活動で心筋梗塞による疲労、動悸、呼吸困難、狭心痛を生じると医師に

より認められるもので、運動耐容能がおおむね6METsを超えるものであり、平地を健康な人と

同じ速度で歩くのは差し支えないが、心機能の低下のため平地を急いで歩くと支障があるものを

言います。

これらは、運動負荷試験などで立証しています。

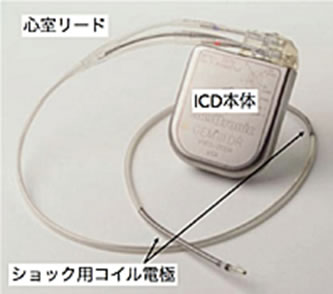

4)心筋梗塞後にペースメーカを植え込んだときは、9級11号、

ペースメーカを植え込んだことによる障害と心筋梗塞後の障害とでは、内容、性質を異にしており、

これらの等級は併合されています。

心筋梗塞後に出現した不整脈治療のためペースメーカを植え込んだものは、9級11号、

心筋に壊死を残し、心機能=運動耐容能の低下が軽度と認められるものは11級10号、

上記は併合され、併合8級となります。

5)心筋梗塞後に、除細動器を植え込んだときは、7級5号、

除細動器を植え込んだことによる障害と心筋梗塞後の障害とでは、内容、性質を異にしており、

これらの等級は併合されています。

心筋梗塞後に出現した不整脈治療のため除細動器を植え込んだものは、7級5号、

心筋に壊死を残し、心機能=運動耐容能の低下が中程度と認められるものは9級11号、

上記は併合され、併合6級となります。

関連記事はこちら

- 冠動脈の裂傷

- 副腎の損傷

- 外傷性の胃の破裂

- 外傷性大動脈解離(がいしょうせいだいどうみゃくかいり)

- 外傷性横隔膜破裂・ヘルニア

- 外傷性胸部圧迫症(がいしょうせいきょうぶあっぱくしょう)

- 外傷性食道破裂(がいしょうせいしょくどうはれつ)

- 大動脈について

- 大腸

- 大腸穿孔(せんこう)、大腸破裂

- 小腸

- 小腸穿孔(しょうちょうせんこう)

- 尿崩症(にょうほうしょう)

- 尿管、膀胱、尿道

- 尿管外傷(にょうかんがいしょう)

- 心肺停止(しんぱいていし)

- 心膜損傷、心膜炎 (しんまくそんしょう、しんまくえん)

- 心臓・弁の仕組み

- 心臓、弁の損傷

- 心臓の仕組み

- 急性副腎皮質不全(きゅうせいふくじんひしつふぜん)

- 横隔膜の仕組み

- 気管・気管支断裂 (きかん・きかんしだんれつ)

- 特殊例 気管カニューレ抜去困難症

- 皮下気腫、縦隔気腫(ひかきしゅ、じゅうかくきしゅ)

- 神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)

- 管腔臓器 肝外胆管損傷 (かんがいたんかんそんしょう)

- 肝損傷 (かんそんしょう)

- 肺挫傷 (はいざしょう)

- 肺血栓塞栓、肺脂肪塞栓(はいけっせんそくせん、はいしぼうそくせん)

- 胃

- 胆嚢損傷(たんのうそんしょう)

- 胸腹部臓器の外傷と後遺障害について

- 脊髄損傷による排尿障害

- 脾臓(ひぞう)

- 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂

- 腎臓

- 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア

- 腹膜・腸間膜の障害

- 腹部臓器の外傷

- 膀胱の外傷

- 膵臓損傷 (すいぞうそんしょう)

- 膵臓損傷2

- 過換気症候群 (かかんきしょうこうぐん)

- 食道の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00