心臓、弁の損傷

大多数は、鋭利な刃物や弾丸により、心筋、心膜、心室中隔、弁・腱索・乳頭筋、冠動脈などの

損傷をきたした穿通性心臓外傷であり、交通事故では、滅多に経験しないものです。

ネットでは、バイク事故2、自動車事故4、転落1例が紹介されています。

症状は、意識障害、頻脈、頻呼吸、四肢冷感および冷汗などのショック症状を示しています。

心タンポナーデを発症していれば、血圧低下、静脈圧上昇、心音減弱、

頚部の静脈が膨れる頚静脈怒張、呼吸に伴い、大きくなったり小さくなったりする脈、

奇脈などがみられます。

身体所見、胸部X線、胸部CT、心電図、超音波などの検査によって、急ぎ、確定診断が行われます。

治療では、緊急手術が絶対に必要、迅速、適切な外科治療以外に救命する方法はありません。

TV、ERの一シーンですが、重いショック状態で手術室まで移送するのが困難なときは、

ER室で緊急開胸を行い、心縫合が行われているようです。

心タンポナーデを起こしているときには、心嚢穿刺や心嚢ドレナージを行い、

一時的に状態の改善を図り、引き続いて開胸手術が実施されています。

心臓、弁の損傷における後遺障害のポイント

1)交通事故、労災事故では、外力により大動脈弁、僧帽弁または三尖弁の弁尖が損傷、

腱索または乳頭筋が断裂することが報告されています。

弁尖が損傷し、あるいは腱索または乳頭筋が断裂したときは、弁の閉鎖不全をきたします。

そのため、左心系の弁では、早期に心不全が出現するのですが、三尖弁損傷では、

長期間を経過後に症状が出現することが多く、この点にも注意を払わなければなりません。

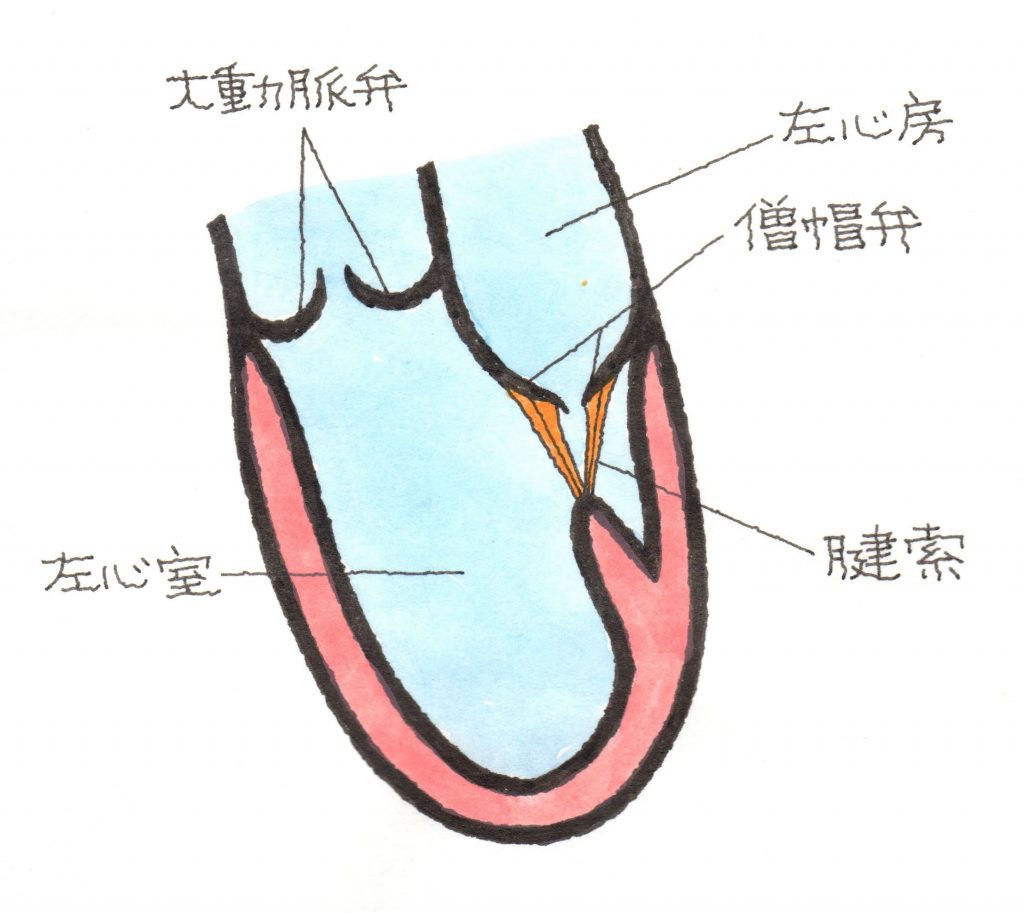

※尖弁・半月弁・腱索・乳頭筋

尖弁=房室弁は右心房室間の三尖弁と左心房室間の僧帽弁、半月弁=動脈弁は、

右心室と肺動脈間の肺動脈弁と左心室と大動脈弁間の大動脈弁を言います。

三尖弁と僧帽弁は、腱索と呼ぶヒモで心室にある乳頭筋につながっていますが、

動脈弁と大動脈弁は3枚のポケット弁で腱索や乳頭筋とは関係ありません。

2)機械弁に置換されたときは、9級11号、

機械弁の長所は、優れた耐久性ですが、血栓が形成されやすくなり、

脳塞栓や弁の機能不全をきたすことも予想されることから、生涯、

抗凝固薬を飲み続けることになり、定期的な受診も必要となります。

抗凝血薬療法では、外傷などで出血すると出血量が大きくなり、

出血部位によっては重篤な事態に至る可能性があり、製造業や建設業など、

外傷を負いやすい職種は避ける必要があります。

職種に相当な制限を受けることから、9級11が認定されています。

※人工弁について

生体弁にはステント付きとステントレスがあります。

ステントというのは弁の支柱のようなもので、日本で使われているステント付き生体弁は、

ウシの心膜を利用したものです。ウシの心膜が、開いたり閉じたりするピラピラした弁膜の

部分になり、それを支えるステントは人工物から出来ています。

心臓に縫いつける、縫いしろの部分も人工線維からできています。

ステントレスとは、ブタの大動脈弁そのものを加工したもので、ステントの部分がないものです。

ステントレスの最大の利点は、固い部分が無く、弁の柔軟性が保たれ、

いろいろな状況で心臓に馴染む、より生理的で、本来の正常な弁に近いという点です。

もう1つの利点は、人工部分がなく、弁の耐容性はステント付きより優れているという点です。

ただし、技術的には、複雑で経験を要するため、対象は特殊な状況の患者さんに限られています。

今後は様々な状況で、この弁が選択される機会が増えると考えられています。

機械弁は、すべて人工の材料で制作されている弁です。

1960年に初めて人体に使用されてから、様々なタイプの機械弁が開発されてきています。

現在の主流は、二葉弁といって、主にパイロライティックカーボンという材料でできた

半月状の二枚の板が蝶の羽のように開閉する構造をしているタイプです。

人工弁の評価は、次の3点に凝縮されます。

①耐久性=長持ちするかどうか、

②血行動態=弁としての働きはどうか、

③抗血栓性=血の固まりが付きにくいかどうか、

まず、耐久性に関しては、機械弁が明らかに優れています。

どの年代の人でも一生涯保ちます。

次に、血行動態ですが、現在の主流である二葉弁タイプが最良の出来映えであり、

構造や材質に長年にわたり改良が加えられており、ほぼ問題はありません。

最後に、抗血栓性についてですが、一般に、体内を流れる血液の中に人工の物質が晒されると、

血液はそれを取り囲むように固まり始めるのです。

この血の固まりを血栓と呼んでいます。

当然、機械弁も心臓の中に挿入すると血栓が付いてしまいます。

現在、かなり血栓は付きにくい材質、構造になってはいますが、まだ薬物の力を必要としています。

3)生体弁に置換されたものは、11級10号

生体弁の長所は、血栓ができにくいこと、感染症に強いことですが、短所としては、耐久性が悪く、

一般的には、15年で再置換の必要があると言われています。

生体弁に置換し、抗凝血薬療法を行わないときは、一部の過激な労働には支障をきたすと

考えられるところから11級10号が認定されます。

4)生体弁に置換したものであっても、心房細動が慢性化したときは、

抗凝血薬療法が不可欠となることから、機械弁に置換したときと同様に、

9級11号が認定されています。

つまり、弁を置換、症状固定後も抗凝血薬療法を行うものは、9級11号が認定されるのです。

この辺りが、交通事故後遺障害の奥の深いところです。

5)その他の弁損傷

弁が損傷して機能不全をきたし、心不全の症状があるときは、治療の対象となります。

ところが、弁が損傷していても、外科手術、弁形成術または人工腱索移植術が実施されてはいないが、

心不全には至らず、負荷の大きい労作を行うときに、息切れを生ずるものがあります。

弁の損傷は認められるが、身体活動に制限はなく、通常の身体活動では疲労、動悸、

呼吸困難を生じない、運動耐容能がおおむね8METsを超えるものと医師が認めるものは、

11級10号が認定されます。運動負荷試験により立証しています。

関連記事はこちら

- 冠動脈の裂傷

- 副腎の損傷

- 外傷性の胃の破裂

- 外傷性大動脈解離(がいしょうせいだいどうみゃくかいり)

- 外傷性横隔膜破裂・ヘルニア

- 外傷性胸部圧迫症(がいしょうせいきょうぶあっぱくしょう)

- 外傷性食道破裂(がいしょうせいしょくどうはれつ)

- 大動脈について

- 大腸

- 大腸穿孔(せんこう)、大腸破裂

- 小腸

- 小腸穿孔(しょうちょうせんこう)

- 尿崩症(にょうほうしょう)

- 尿管、膀胱、尿道

- 尿管外傷(にょうかんがいしょう)

- 心挫傷、心筋挫傷 (しんざしょう、しんきんざしょう)

- 心肺停止(しんぱいていし)

- 心膜損傷、心膜炎 (しんまくそんしょう、しんまくえん)

- 心臓・弁の仕組み

- 心臓の仕組み

- 急性副腎皮質不全(きゅうせいふくじんひしつふぜん)

- 横隔膜の仕組み

- 気管・気管支断裂 (きかん・きかんしだんれつ)

- 特殊例 気管カニューレ抜去困難症

- 皮下気腫、縦隔気腫(ひかきしゅ、じゅうかくきしゅ)

- 神経因性膀胱(しんけいいんせいぼうこう)

- 管腔臓器 肝外胆管損傷 (かんがいたんかんそんしょう)

- 肝損傷 (かんそんしょう)

- 肺挫傷 (はいざしょう)

- 肺血栓塞栓、肺脂肪塞栓(はいけっせんそくせん、はいしぼうそくせん)

- 胃

- 胆嚢損傷(たんのうそんしょう)

- 胸腹部臓器の外傷と後遺障害について

- 脊髄損傷による排尿障害

- 脾臓(ひぞう)

- 腎挫傷、腎裂傷、腎破裂、腎茎断裂

- 腎臓

- 腹壁瘢痕(ふくへきはんこん)ヘルニア

- 腹膜・腸間膜の障害

- 腹部臓器の外傷

- 膀胱の外傷

- 膵臓損傷 (すいぞうそんしょう)

- 膵臓損傷2

- 過換気症候群 (かかんきしょうこうぐん)

- 食道の仕組み

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00