大腿骨転子部・転子下骨折

大腿骨転子部・転子下骨折

従来は関節包の内側骨折を大腿骨頚部内側骨折,関節包の外側骨折を大腿骨頚部外側骨折と2つに分類していたのですが,最近では欧米の分類にならって,関節包の内側骨折を大腿骨頚部骨折とし,関節包の外側骨折を大腿骨転子部骨折,大腿骨転子下骨折と3つに分類しています。

大腿骨転子部骨折は足の付け根部分の骨折であり,交通事故では自転車・原付VS自動車の衝突で,自転車・原付の運転者に多発しています。

高齢者の転倒では橈骨遠位端部,上腕骨近位端部と大腿骨頚部・転子部の骨折が代表的です。

転子部・転子下骨折では,事故直後から足の付け根部分に激しい痛みがあり,立つことも,歩くこともできません。骨折の転位が大きいときは膝や足趾が外側を向き,外観からも変形を確認できます。

レントゲン撮影で大腿骨転子部に骨折が見られ,確定診断となります。

安定型,不安定型のどちらであっても早期離床を目的として,ほとんどで,手術が選択されています。

早期の手術,早い段階からリハビリテーションで,起立,歩行ができるように治療が進められています。

大腿骨転子部骨折は,頚部骨折に比べて血液供給のいい部位であり,骨癒合は比較的順調です。

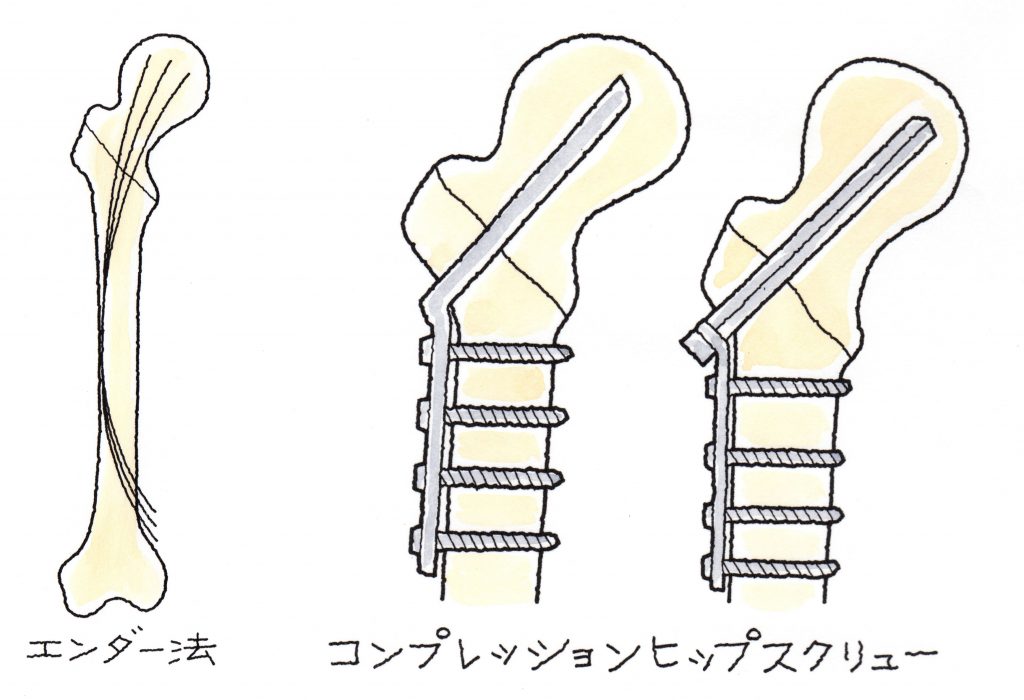

安定型では手術侵襲の少ないエンダー法ですが,転位が激しいときはCCHS固定により,手術が実施されています。

大腿骨転子部・転子下骨折における後遺障害

股関節の機能障害と痛みが後遺障害の対象です。

転位の少ない安定型の骨折で,被害者が若年者であれば後遺障害を残しません。

しかし骨折の形状,骨癒合の状況によっては,機能障害や痛みの残存が予想されます。

傷病名で後遺障害等級が決まるのではなく,骨折の形状とその後の骨癒合,そして症状固定時期が重要なポイントになります。

昭和50年頃は人工関節の材質としてポリエチレンが使用されており,短期間での摩耗や置換後の骨との緩みが問題となっていました。しかし現在では,材質は超高分子量ポリエチレン,骨頭についてはセラミックが使用されており,耐久性についても15~20年と報告されています。

そこで自賠責保険は,人工関節置換の等級を8級7号から10級11号に格下げしています。

将来人工骨頭や人工関節の再置換が必要となったとき,労災保険の場合は再発申請でこれを認める傾向にあるようです。 この点に,変更はありません。

人工関節では,脱臼予防の観点から関節の可動域には一定の制限が指導されます。

結果,股関節の可動域が2分の1以下の制限となれば,8級7号が認定されます。

ただ,破壊的な骨折でもない限り,2分の1以下になることは,おおよそ考えにくいです。

関連記事はこちら

- PIP関節脱臼骨折

- ジョーンズ骨折=第5中足骨々幹端部骨折

- ショパール関節脱臼骨折

- ボクサー骨折

- リスフラン関節脱臼骨折

- 上腕骨近位端骨折

- 上腕骨骨幹部骨折

- 上腕骨骨幹部骨折

- 中手骨基底部骨折

- 中手骨頚部骨折

- 中手骨骨幹部骨折

- 中足骨骨折

- 前頭骨陥没骨折による外傷性てんかん

- 右足関節果部骨折

- 右踵骨不顕性骨折

- 基節骨の骨折

- 大腿骨々幹部骨折

- 大腿骨頚部骨折

- 大腿骨顆部骨折

- 左下顎骨々折・左頬骨々折・左側頭葉脳挫傷

- 左側頭骨骨折による脳挫傷

- 手指の靱帯・腱損傷および骨折における後遺障害について1

- 手指の靱帯・腱損傷および骨折における後遺障害について2

- 手根骨の有鈎骨骨折

- 手根骨の有頭骨骨折

- 手根骨骨折の総括

- 種子骨の骨折

- 立方骨圧迫骨折=「くるみ割り骨折」

- 第1楔状骨骨折

- 第5中足骨基底部骨折=下駄骨折

- 肋骨多発骨折の重症例 フレイルチェスト(Flail-Chest),動揺胸郭

- 肋骨多発骨折の重症例 外傷性血胸

- 肋骨骨折

- 股関節後方脱臼・骨折

- 肩甲骨骨折

- 脊柱の圧迫骨折

- 脊柱の圧迫骨折(脊柱の変形)

- 脊柱の圧迫骨折(脊柱の運動障害)

- 脊柱の破裂骨折について

- 脛・腓骨々骨幹部開放性骨折

- 脛骨顆部骨折

- 脛骨顆間隆起骨折

- 腓骨骨折

- 腰椎横突起骨折

- 膝蓋骨々折

- 膝蓋骨々軟骨々折とスリーブ骨折

- 舟状骨々折

- 舟状骨裂離

- 舟状骨骨折

- 距骨(きょこつ)骨折

- 踵骨前方突起骨折

- 踵骨骨折

- 鎖骨骨折

- 骨折の分類

- 骨盤骨折に伴う出血性ショック

- 骨盤骨折の軽症例

- 骨盤骨折の重症例

交通事故・無料相談 弁護士法人前島綜合法律事務所

【受付時間】 10:00-20:00